本文是一篇电气自动化论文,本文围绕介质阻挡放电用电源设计为中心,首先总结了此研究领域的研究现状和发展趋势,随后通过对介质阻挡负载特性的分析,设计出电源总体拓扑;采用混合闭环控制实现电源输出的自动调节,提高了电源对不同负载的适应性;

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

党的二十大强调了污染治理、生态保护、应对气候变化的重要性[1]。低温等离子体技术因其可以用于处理污染物、净化空气和水资源、能够为生态文明建设提供支持,因此得到大力发展[2]。而作为工业中产生低温等离子体的重要技术之一,介质阻挡放电供电电源的研究在国内外学术界引起了广泛的关注。

等离子体最早在1879年由英国科学家Crookes在放电管中发现,它由大量的离子和自由电子组成,是一种除固体、液体、气体之外的高度激发的气态物质[3],被Crookes称之为第四种状态[5]。在等离子体中,正电荷离子和负电荷电子相互作用,形成了呈电中性且具有电磁性质的物质。按照热力学平衡状态等离子体可分为热等离子体和低温等离子体。其中,热等离子电离率较高,其内部的各种粒子温度较为一致,可达108K,如等离子体弧、火箭发动机的等离子体射流[6],热核聚变等离子体;低温等离子体(Low temperature Plasma,LTP)的电离率一般不超过10%,因其内部电子温度远大于离子和气体分子温度,所以又称为非热平衡等离子体,等离子内部的重粒子(离子和气体分子)温度决定了其宏观温度,所以低温等离子温度接近室温。低温等离子体中充斥着种类丰富且数量庞大的活性粒子[7],其种类远超过一般化学反应所产生的活性粒子,且活性更为强烈。这些活性粒子具有极强的反应能力,更易于与所接触的材料表面发生反应,从而展现出独特的物理和化学性质。目前,低温等离子体在多个领域有着重要的应用,包括但不限于材料加工、环境保护、生物医学、能源技术等。低温等离子体技术应用领域十分广泛,是当今科技研究的前沿,在国内外掀起了研究热潮。

....................

1.2 国内外研究现状

随着电力电子技术的快速发展,介质阻挡放电的应用越来越广泛,近年来介质阻挡放电电源的发展也表现出逐渐加速的趋势。放电的电源主要包括工频电源和中高频电源两类,研究热点主要集中在高频交流电源,研究主要包括两个方面的内容,即研究合适的拓扑和控制方法。早期用于介质阻挡放电的电源一般采用工频升压的方式,即通过工频变压器直接将电网交流电升压为同频高压交流电,虽然这类电源存在电源效率低、体积庞大、容易产生谐波污染电网等缺点[21],但由于其电路简单且成本较低,至今仍被大量使用。近年来,随着功率半导体器件技术的发展,介质阻挡放电电源的功率密度和能量转换效率得到了显著提升。新型高压开关器件和脉冲变压器的应用使得电源系统具有了更小的体积和更高的功率密度,同时提高了能量的利用效率,介质阻挡放电电源高频化已成趋势。

传统的介质阻挡放电电源通常采用高压脉冲电源,以产生足够的电场强度来激发气体分子并引发放电。这种电源通常能够提供几千伏至数十千伏的高压脉冲输出,并且具有较高的电流脉冲能力,适用于高效率的等离子体产生和控制,李帅康等人研制了一种双极性纳秒脉冲电源,通过开关管将直流电压截断为脉冲电压,再通过可饱和变压器实现了缩短脉冲上升沿和升压的效果[22];Bonnin 等人[23]提出了一种无变压器的高频谐振逆变器,能够高效地为介质阻挡放电设备提供短放电电流脉冲;李泰煜[24]利用空芯特斯拉变压器研制了一种高压脉冲源,对输出能量效率和峰值电压比进行研究,提出了失谐系数所在的最优区间;Mildren及其团队[25]为了探究不同激励源在特定条件下的性能表现,选择高频交流激励源与脉冲激励源作为研究对象,结果表明在相同的时间段内,脉冲激励源的性能表现更优于交流激励源。Meisser 等人[26]利用氙气准分子灯作为负载,提出一种新型的正弦脉冲电源,可以产生频率为588kHz的电压脉冲,相较于一般的正弦交流电源可以实现更均匀的放电分布。

..................

2 介质阻挡负载及电源分析

2.1 介质阻挡放电机理

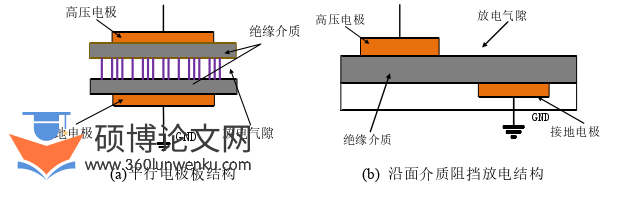

介质阻挡放电是一种非平衡态气体放电现象,在工业中常用于产生等离子体。它在两个电极之间加入一个介质隔离层来阻止电流通过,形成了一个局部放电区域[40-35]。图1给出了四种典型的介质阻挡放电装置,电极之间的绝缘介质限制了气体空间中的平均电流密度,避免了放电电流的迅速增长,从而有助于抑制火花放电的形成,使得整个放电过程更为稳定。常见的绝缘介质材料包括硬质玻璃、石英玻璃、陶瓷材料、薄搪瓷层或聚合物层等。虽然介质结构种类较多[36],但产生放电的机理是基本相同的。图1(a)所示为平行板电极结构,介质的位置不固定[37],可以放置在任意电极一侧或两侧,这种结构的介质阻挡放电具有广泛的应用场景,包括空气净化、灭菌去污[38]、废水处理[40-41] 、农业保鲜以及材料处理[42-43]等领域;沿面介质阻挡放电结构(SDBD)电极分布在介质板上下两侧,放电沿着介质表面进行,如图1(b)所示。能够在介质表面产生较大面积的均匀等离子体层,将电能直接转化为空气动能,进而产生推力。这种特性使得它在空气动力学和航天领域具有广阔的应用前景。图1(c)展示的是针形高压电极同轴圆柱结构[44-45],这种结构通常用来电离稀有气体产生等离子体射流[46];图1(d)是轴形高压电极同轴圆柱结构[49-50],相比于平板式结构,此类结构具有结构紧凑、放电均匀、高气压工作能力等优点。广泛用于等离子体强化燃烧,表面处理等领域。

电气自动化论文怎么写

............................

2.2 介质阻挡放电负载等效电路模型

介质阻挡放电负载的等效电路模型是一种简化的电路模型,用于模拟介质阻挡放电过程中的电气特性。该模型通过等效电路元件的组合,有效地描述了放电负载的电压、电流以及功率等参数的变化规律。对电源的电路设计和放电参数预测有着重要意义。根据拓扑结构划分,常见的介质阻挡放电负载模型有如下几类:

(1)阻容模型

阻容模型[57]主要由电阻和电容元件组成,通过它们的串联或并联关系来模拟放电负载的电压、电流以及功率等参数的变化。最常见的线性阻容模型如图4(a)所示,在阻容模型中,电阻元件eqR代表了放电通道中的电阻性损失,包括介质材料本身的电阻以及放电过程中产生的各种电阻效应。电容元件eqC则代表了放电通道中的电容性特性,主要反映了气隙电容的充放电过程以及介质与电极之间的电容效应。通过调整电阻和电容元件的参数,阻容模型可以模拟不同条件下的介质阻挡放电过程。

(2)受控源模型

在放电的过程中气隙中的电压或电流的变化可能会受到电路中其他位置的电压或电流的影响,受控源模型能够捕捉这种相互影响的关系,从而更精确地描述放电过程中的电气特性。经典的受控源模型如图5(a)所示,绝缘介质和放电气隙等效电容依然用dC、gC表示,受控电流源电流由气隙电压控制。

(3)二极管非线性钳位模型

常温常压下的介质阻挡放电,放电气隙电压在放电时的一定时间内会保持稳定,研究人员受到启发而采用电压源和二极管整流桥模拟气隙电压这种特性[60]。经典的二极管钳位模型如图6所示。与上述模型相同,二极管钳位模型也存在绝缘介质等效电容和放电气隙等效电容,用dC和gC进行表示,容值固定不变。在介质阻挡放电的二极管钳位模型中,二极管整流桥以实现对放电电压的钳制,当激励电压未达到气体击穿电压时,模型等效为两电容串联,当放电电压达到或超过二极管的导通电压时,二极管导通,将放电电压钳制在电压源VT附近,模拟放电时气隙电压稳定的特性,这种状态会持续到下一放电周期到来,即二极管截至,放电电流将为0,二极管钳位模型也可通过李萨如图形获取参数。

..................

3 介质阻挡放电电源仿真 ......................... 35

3.1 BUCK滑模控制仿真 .................................... 35

3.2 后级逆变电路仿真 .............................. 37

4 实验平台设计 ........................... 43

4.1 硬件部分设计 .................................. 44

4.1.1 整流滤波设计 ..................... 44

4.1.2 BUCK调压电路设计 ................................. 46

5 实验验证及分析 ........................................ 65

5.1 等离子体产生装置 .......................... 65

5.2 驱动电路波形 ........................................... 66

5 实验验证及分析

5.1 等离子体产生装置

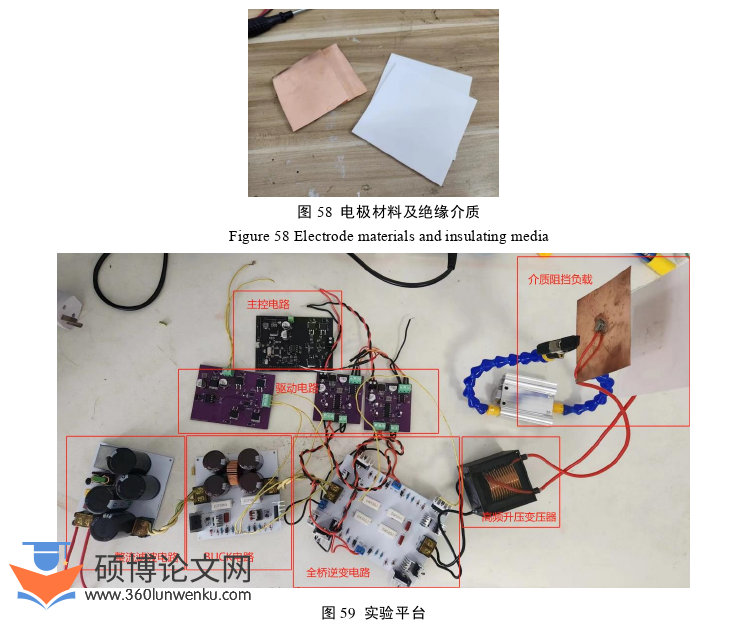

介质阻挡放电结构在第二章已做介绍,本文搭建的实验平台采用平行电极板式负载,如图58为所用高压电极和绝缘介质材料。高压电极和接地电极由长80mm、厚0.2mm的方形铜箔组成,两电极分别连接至变压器次级的两端,绝缘介质采用纯度为99%、厚度为1mm、相对介电常量为9.8的三氧化二铝陶瓷板构成,高压电极和绝缘介质之间使用硅胶粘合。绝缘介质的材料,电极的形状大小都会影响电源输出,负载谐振频率也会随着负载的变化而变化。通过改变气隙大小或改变电极面积,可以模拟出不同负载,从而测试电源性能及适应性。图59为搭建的实验平台。

电气自动化论文参考

.......................

6 总结与展望

6.1 研究工作总结

利用介质阻挡放电的方法产生低温等离子体是当前等离子体领域的研究热点。本文围绕介质阻挡放电用电源设计为中心,首先总结了此研究领域的研究现状和发展趋势,随后通过对介质阻挡负载特性的分析,设计出电源总体拓扑;采用混合闭环控制实现电源输出的自动调节,提高了电源对不同负载的适应性;利用介质阻挡负载特性构成串联谐振,实现开关管的软开通,降低了电源功率损耗。具体工作如下:

(1)首先通过查阅大量文献,了解介质阻挡负载的特性,采用非线性钳位模型作为后级负载等效电路,非线性钳位负载模型保留了介质阻挡放电的非线性特点,能够提供直观且利于理解的结果。

(2)对电源电路拓扑及控制方法进行研究设计。电源前级拓扑为整流滤波+DCDC调压,后级为全桥逆变+变压器+谐振腔的设计。通过调节前级直流输出电压改变电源后级输出电压及功率,利用变压器漏感和介质阻挡负载的电容特性构成串联谐振,可以提高输出电压并实现开关管的零电压开通。DC/DC采用滑模控制,与传统PID控制相比,提高了电源的动静态响应能力,DC/AC部分采用单片机进行频率跟踪控制,使后级工作在微感性状态,实现不同负载下的零电压开通,大幅减小了功率损耗。

(3)搭建实验平台,对关键器件的参数进行计算与选型;对电源的主程序、驱动程序和控制算法程序进行设计编程,为后续实验提供条件。

(4)对电源进行实物测试,采集电源关键模块波形,对结果进行分析。结果表明:电源前级使用滑模控制进行调压实现了输出稳定的直流电压,电压纹波系数小于1%FS;驱动电路输出稳定可靠;电源在不同负载下都能实现功率MOSFET的软开通,验证了设计的合理性。

参考文献(略)