本文是一篇MPA论文,本研究详细地收集与梳理了农村人居环境治理的实证与文献资料,为探寻制度融入生活的农村人居环境生活治理之路提供了一定的经验。然而受限于笔者自身的知识水平与研究能力,对相关研究的分析有待进一步深入。

第一章相关概念界定与理论基础

第一节相关概念界定

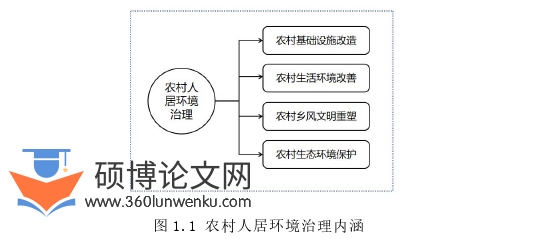

一、农村人居环境治理

中共中央办公厅、国务院办公厅于2018年、2021年印发《农村人居环境整治三年行动方案》《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》,明确提出改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的重点任务,事关广大农民根本福祉,事关农民群众健康和美丽中国建设,并根据中国农村现实场景,指出现阶段开展农村人居环境治理要以推进农村生活垃圾治理、生活污水处理、提升村容村貌、推进农村厕所革命为工作重点,从国家治理的高度明确了当前我国农村人居环境治理的工作内容。

学界将农村人居环境定义为农民聚居生活的所在地,是农村居民日常生活均离不开的重要场所[1],农村人居环境治理则是在农村人居环境中开展的改造工作,不仅包括对农村基础设施的改造,还涉及对农村生活环境、自然生态环境、社会人文环境等方面的治理,涉及农民生活的各方面,是一项整体性、系统性的工作。由此农村人居环境治理可定义为对农民生活聚居地环境进行的治理,包括农村基础设施改造、农村生活环境改善、农村乡风文明重塑、农村生态环境保护。农村人居环境治理需要政府、企业、村民等各方主体协同合作,吸纳与整合各方资源,采取各类措施改善农村人居环境条件,形成农村基础设施环境、自然生态环境、社会人文环境之间的良性互动,实现和美乡村建设的目标。

MPA论文参考

.....................

第二节理论基础

一、协同治理理论

“协同”这一概念最早由赫尔曼·哈肯于1971年提出,他将其界定为系统各模块之间基于协作发挥的整体效应[4]。爱默生(Emerson)强调协同治理是治理的一种形式,认为协同治理是将政府、民间社会、私营组织等利益相关者整合,促进彼此间合作,这一行动发展在正式或非正式的制度安排内[5]。加什(Gash)和安塞尔(Ansell)认为协同治理是在公共政策的制定和实施过程中,公共部门与各方利益相关者基于正式安排、共识导向以及审议,开展集体决策的治理过程[6]。

随着协同治理理论与其他学科的联系不断加强以及应用领域的不断延伸,学界提出了许多分析框架来指导公共事务的治理,也丰富了协同治理理论内涵。布莱森(Bryson)等学者根据已有理论提出囊括起始条件、过程、结构和治理、偶然事件与约束条件、后果与职责五方面的跨部门协同分析模型[7]。加什和安塞尔在对137个不同国家和不同政策领域的协同治理案例使用元进行分析后,建立了SFIC模型。SFIC模型认为,其协同治理是由“起始条件”“催化领导”“制度设计”以及“协同过程”四个要素组成的,协同治理的效果是四种要素共同作用的函数[8]。爱默生等学者在SFIC模型基础上提出“协同治理机制”(CGR)模型,该模型包括“共同动机”“参与原则”“联合行动能力”三个要素,只有在三个要素的综合作用下,才能为协同治理行动提供充足动力[1]。国内学者也将“协同治理”分析框架引入到中国治理情境之中,并根据现实情况进行了本土化调整,“结构—机制—效能”[2]“制度—结构—能力”[3]等分析框架不断提出,更加有效地指导中国治理实践。协同治理理论的特征与农村人居环境治理领域具有较强耦合性。首先,制度的协调。正式制度与非正式制度之间有效协作,为维护公共利益提供服务。农村人居环境治理需要依靠自上而下的行政体制进行制度下沉,同时又受到乡村社会非正式制度的影响。其次,结构的多元。

协同治理强调结构多元化,传统的政府垄断被打破,公共事务的各类相关者被重视,通过引导与协同的方式,推动社会治理有效。农村人居环境治理是一项多元主体共同参与的治理活动,各类主体在其中承担不同职能,共同推进治理行动。最后,过程的协同。协同治理的相关研究均有提到分工、合作、共享、动员等协同过程,这表明动态运作过程是治理中必不可少的环节。农村人居环境治理中主体之间的协同体现在各项活动推进的动态过程中。

...........................

第二章Z村人居环境治理实践及行动策略

第一节案例介绍

一、Z村整体概况

研究选取的案例乡村Z村位于日照市西北部,Z村隶属于Y镇,距离镇中心约3.5公里,受镇中心的辐射带动作用较明显。Z村全村地处平原,耕地面积261亩,村中有农户166户,人口约640人。Z村农民收入以第一产业为主,农闲时期大多数村民外出务工。Z村集体经济主要来源于集体所有土地的承包,收入较少。Z村村干部队伍主要为村支书、村长、妇女主任各一人,村庄日常事务议事机构以每月一次的党员大会以及不定期的村民代表大会为主。

在开展农村人居环境治理之前,Z村公共以及私人生活中的人居环境条件都较差,影响农民生活水平的提升:一是在乡村公共空间中,道路设施较差,道路弯曲细窄、坑洼不平、泥泞湿滑,道路缺少照明设施,夜间出行更是不便;污水横流,村民将洗衣、做饭、卫生等生活污水随意排放至胡同巷道易产生卫生问题,在夏季极易滋生蚊虫;垃圾随意丢弃,在缺乏引导的状态下村民随意的将垃圾丢弃于乡村道路、沟渠,形成了垃圾围村、垃圾填沟的现象。二是在乡村私人空间中,厕所难题较为突出。乡村多数沿用传统的牲畜圈养、如厕功能为一体的露天旱厕,气味较大、粪污处理随意、脏乱不卫生。另外,由于农民的卫生观念相对落后,农村家庭设有专门卫生间的较少,洗澡清洁较为随意,村民未养成健康的卫生习惯。总之,在开展农村人居环境整治之前,Z村人居生活环境条件都较差,影响村民的生活质量,亟待整治。

........................

第二节Z村人居环境治理的实践过程

在上级的政策号召以及提高农民生活质量的现实要求下,Z村于2018年开始治理工作,期间经历了初始治理、中期治理、深入实施三个阶段,在阶段转换与逐步推进过程中,Z村人居环境治理工作目标逐步由完成上级行政要求转变为满足农民生活需求,由浅入深的治理实践直观展现了国家制度力量自上而下地逐步深入至农民生活秩序的过程。

一、初始阶段:改造硬件环境完成行政要求

2018年J县出台《J县农村人居环境整治三年行动实施方案》,要求辖区内村庄全面开展人居环境治理。在上级行政要求下,Z村村委根据本村的人居环境情况,确定将道路硬化作为人居环境治理的首要工作。2018年10月,Z村对主干道进行道路硬化。Z村村委雇用本村村民清除主干道两旁的杂草和树木,后由县政府统一雇用的修路工程队进村修路。项目持续数月于2018年底完成了Z村主干道的硬化工作。道路硬化工作结束后,Y镇政府工作人员来Z村开展工作考核,表扬Z村道路硬化工作效率高、进展快,同时也指出了Z村村中环境仍然较杂乱。“当时我们去他村里检查的时候,路面硬化的确实不错,但是除了水泥路,他们村也没啥夸奖的了,路边也是还有杂草,柴火垛到处是,这样肯定也是不符合人居环境治理要求的,虽然道路硬化过关了,但是我们也要求村里尽快整改。”(访谈资料20230723LYN,镇政府工作人员)在Y镇政府工作人员的要求下,Z村2019年3月便开始对Z村进行全村美化。村委要求村民自觉清理各家房前屋后常年堆积的柴垛或闲置物品,要求不得在村中公共空间内私自堆放自家物品。Z村村委则雇佣部分村民对村中道路两旁的杂草和树木进行大清理,并购置了观赏性的树木和花卉种植在道路两旁。为进一步美化村容村貌,Z村将村中公共道路两旁的房屋进行统一粉刷,并聘请专业人员进行墙体彩绘。经过一系列美化工作,Z村村容村貌明显改善,建设干净、美丽乡村的目标初步达成。但Z村完善硬件设施的过程依循的是项目制管理的行政逻辑,目的在于完成上层行政任务,因而Z村虽然硬件环境得到明显改善,但对于农民实际的日常生活并无较大影响,存在乡村建设与农民生活需求“脱节”的问题。“村里边修了路,到处也清理了,确实看着比以前整洁好看多了,这些面上的很漂亮,但是除了修路,村里干的其他的事情对我们生活也没多少便利,比如墙上好看了,但是对老百姓有啥用,而且村里一下子让清理柴火,我们都没地方放了,我甚至还觉得当时这个行为很不合理呢。”(访谈资料20230629HML,村民)

...........................

第三章“制度—生活”视角下Z村人居环境治理困境及原因分析...............22

第一节Z村人居环境治理困境的扎根分析................................22

一、研究方法介绍及数据收集.......................................22

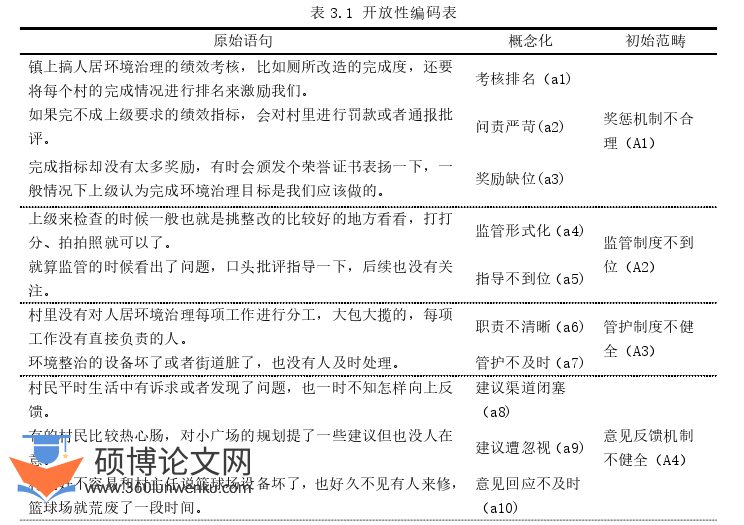

二、开放性编码...................................................23

第四章“制度—生活”视角下农村人居环境治理困境的破解路径...............38

第一节制度赋能:完善制度提供基础保障...............................38

一、建立科学的考核与监管机制.....................................38

二、创新可持续发展的长效机制.....................................39

结语.................................45

第四章“制度—生活”视角下农村人居环境治理困境的破解路径

第一节制度赋能:完善制度提供基础保障

MPA论文怎么写

行政制度的完善对于农村人居环境治理具有保障作用,是环境治理工作顺利进行的基石。完善行政制度能够消解其阻滞作用,为农村人居环境治理提供明确的方向和清晰的框架,提升治理工作的规范性。

一、建立科学的考核与监管机制

一直以来,我国基层组织面临着大量的权责不对等的问题,由此形成的考核观念和形式严重制约了基层组织的正常运转,也影响了政策执行的效率,亟待转变监管考核方式,注重执行实效的考核。首先,建立科学的考核制度,保障人居环境治理顺利开展。一是制定考核指标体系。针对农村人居环境治理的各个方面,制定一套详细科学的考核指标体系。该体系应包括环境卫生、村容村貌、公共设施等基础标准,并在此基础上增加村民参与度、垃圾分类处理、水资源保护等具体指标。二是定期与随机考核相结合。为确保整治措施得到有效执行,应定期进行全面考核,同时结合不定期的随机抽查。定期考核可以每季度或半年进行一次,以便及时了解治理工作的进度;随机抽查则可以在任务进行中的关键节点进行,确保各项措施在日常中得到持续执行。三是公开考核结果。将每次考核的结果通过村委会公告、村民大会、微信公众号等多种方式及时向村民公布,让村民了解自己村庄的治理进度和成效,不仅能够提高村民的参与度,还能鼓励先进、激励后进。

其次,完善以群众满意度为导向的日常监管制度。当前人居环境治理监管方式以查验资料、走过场式调研为主,没有将村民在此项政策中获得的效益作为考核标准。因此应将考核观念转变成注重执行实效考核,将考核重心由量化指标的完成度转为群众对效果的满意度。为此应建立问题反馈机制,鼓励村民发现问题后及时向政府反映,可以设立专门的举报电话或邮箱。对于村民反映的问题,监管人员应及时核实并迅速处理,确保问题得到有效解决。

...........................

结语

农村人居环境治理是现阶段乡村振兴战略的重要内容,以农村人居环境治理为切口,以点及面提高乡村基层治理效能也是提升乡村治理体系和治理能力现代化的重要途径。农村人居环境治理本质上是国家力量对农民生活的治理,体现出国家力量对改造农民生活的浓厚兴趣。生活治理逐渐成为农村人居环境治理的新转向,这一转向源自乡村社会变迁中生产本位向生活本位的转变、个体自主性扩张引发的公共问题,也源于乡村治理过程的服务化导向以及提升群众满意度的治理目标,这一转向对于深化农村人居环境治理效果、满足农民美好生活的需要具有重要意义。

在农村人居环境治理实践中,制度的脱嵌与生活的排斥导致人居环境治理存在行政制度阻滞、治理资源短缺、治理主体缺位以及生活改造不足等治理困境。为破解这一困境,探寻国家力量紧密融合农民生活的农村人居环境生活治理之路,则必须厘清国家制度力量改造生活的行动逻辑。从完善考核与监管机制、创新长效机制、建立资源整合机制回应治理过程中的制度意蕴,让制度合理发挥作用赋能治理过程;通过提升村民参与热情、提高村干部工作效能等方式,激活生活力量以提供源源不断的内生动力;从正式制度和非正式制度衔接、行政技术融合地方知识等方面发力,实现行政引领自治,实现制度、生活的融合发展。

参考文献(略)