本文是一篇MPA论文,本文旨在研究基层公安民警的职业倦怠状况,以具有代表性的S县公安局的基层公安民警为研究对象,通过实证分析探究基层公安民警职业倦怠现状及影响因素,并提出对策建议以应对职业倦怠。

第1章绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

近年来,从国家到地方重视公安队伍建设,为建设符合新时代要求的人民警察队伍,相继出台了《关于做好关爱公安民警及其子女工作的通知》、《为公安派出所减负十项措施》、《全国公安机关不合规不合理绩效考核突出问题专项整治工作方案的通知》等相关的政策法规。2023年的全国人大会议审议了《人民警察法修订草案》,从媒体披露的内容也可以看到,国家将从法律层面对人民警察的政治定位、经济保障、组织结构、人事框架等内容进行规定。为减轻基层派出所办案压力,山东省公安厅印发了《山东省公安派出所办理刑事案件负面清单》。为了褒奖先进,山东省委宣传部联合山东省公安厅组织开展“齐鲁最美警察”推选宣传活动。为畅通公安民警就医通道,山东省公安厅联合省卫生健康委员联合印发《关于建立公安民警医疗救治绿色通道的通知》。为落实从优待警,先后印发了《关于认真落实民警带薪年休假制度的通知》、《关于进一步加强从优待警工作的十条举措》、《关于切实做好预防和减少民警伤亡工作的通知》等文件。

习近平总书记指出,“国家安全是民族复兴的根基,社会稳定是国家强盛的前提”。党的二十大报告指出,“建设更高水平的平安中国,以新安全格局保障新发展格局”。当前,我国社会大局稳定,但受国际、国内复杂形势影响,各种不确定、不稳定、不安定因素大量存在,维护安全稳定的压力有增无减,安全是发展的前提,“国家安危,公安系于一半”,公安机关作为平安建设的主力军,承担着维护国家长治久安、保障人民安居乐业,护航经济社会发展的职责。当前,人民群众利用法律保护自己的意识不断提高,新型犯罪手段频出,群众内部矛盾多元化,警察执法的环境变得极为严峻,人民警察这一群体也面临着全新的挑战。

MPA论文怎么写

......................

1.2国内外研究现状

1.2.1职业倦怠概念的相关研究

职业倦怠是美国心理学家Freudenberger(1974)首次提出来的,他从临床心理学的角度出发,职业倦怠是以人为服务对象的工作者,由于工作的时间过长,工作量过于繁重,工作强度过高,让工作者感到身心俱疲,超过了自身的极限,从而无法满足服务对象不断提出的要求,最终导致的一种病状[1]。这是从产生原因对职业倦怠进行了阐述。Maslach和Jackson(1986)两位学者对该概念进行界定,即职业倦怠是人格解体、情绪衰竭和个人成就感降低的前兆[2]。Pine(1988)对职业倦怠的研究扩大了覆盖面,他指出,职业倦怠存于家庭、工作、学习、政治等各个层面各个领域。他将职业倦怠定义为个人对资源过度需求而导致的自身资源枯竭,进一步产生了身体疲劳、情绪和精神衰竭的现象[3]。Cherniss(1980)在前期研究的基础上从组织学视角提出,倦怠是一个动态的过程,是由工作应激所引起的,当应激状态一直持续,即个人陷入应激状态无法脱身又缺乏有力的支持系统时,就会表现出倦怠的症状[4]。这是从动态过程解释职业倦怠。随着学者们研究的深入和不断的总结,现在职业倦怠的概念已经越来越被人们熟知。

中国学者相对国外同行,从表现形式上丰富了职业倦怠的定义描述。在国内相对较早对职业倦怠进行的研究中,大多数都集中在对教师职业倦怠的问题研究领域,郭耀邦(1990)表示,职业倦怠是指当个人勉强去干已经丧失了兴趣和动力的工作时,就会感到厌烦,处于一种身心疲惫的状态,导致工作能力和工作成效的降低,这种状态就是职业倦怠[5]。

.............................

第2章相关概念和理论基础

2.1概念界定

2.1.1职业倦怠

职业倦怠是Freudenberger(1974)首次提出来的,又称为“职业枯竭症”,是人对工作感到疲惫、没有动力、没有成就感的一种消极情绪的状态[1]。Cherniss(1980)通过研究发现,职业倦怠是员工对于工作压力的一种负面反应,当员工从组织中获得的回报小于个人投入时,产生的这种不公平的现象就是职业倦怠[50]。后来部分学者从不同的维度进行分析,将职业倦怠分为静态和动态两方面。静态的职业倦怠是在工作中表现出来的情感衰竭、对人和事冷漠、无成就感的状态。动态的职业倦怠是个人在工作中因持续受到工作内容和与此相关的其他工作属性带来的压力,经过的迷茫、失望、焦虑等情绪困扰后融汇的一种表现,这种表现只是倦怠的一部分,之前的全部动态过程都是职业倦怠这一概念的组成部分。静态的职业倦怠和动态的职业倦怠并非是严格对立的,而是相互补充的,虽然静态和动态的研究侧重点不同,但对职业倦怠都有共性的三个维度:情感倦怠、认知倦怠和行为倦怠[51]。这三个维度相互关联,情感倦怠和认知倦怠往往会引起行为倦怠,而行为倦怠又会加重情感倦怠和认知倦怠,形成一个恶性循环。职业倦怠对个人和组织都有一定的负面影响,对个人而言,会降低工作质量和效率,影响个人职业的发展。对组织而言会影响工作效率和绩效甚至会影响组织的形象和声誉。

本文在研究过程中提及的职业倦怠是指在工作过程中存在消耗殆尽的热情、去人格化的工作态度、工作成就感低下等心理状态。

.......................

2.2相关理论基础

2.2.1马斯洛需要层次理论

基层公安民警在履行职责中希望身体在健康状态下运转,同事间配合默契,人民群众的理解、配合,组织能提供更多的支持,希望能够被尊重、实现自我价值。在工作之余能享受其乐融融的家庭生活,在家人需要时能承担家庭责任。能够因自己的勤恳工作得到合理的报酬,改善家人生活条件。

美国著名社会心理学家Maslow于1943年提出需要层次理论,他将人的需求从高级需求到低级需求分为五类,分别为自我实现的需要、被尊重的需要、社交的需要、安全需要和生理需要[53]。生理需要是例如饮食、睡眠等基本的需要,该层次是最底层的需求,该需求是人类社会正常生存的最基本保障。在工作中,满足基本的生理需要是避免职业倦怠的重要因素,例如提供满足基本生活的工资待遇,提供保障工作顺利开展的硬件设施。第二层次是安全的需要,该层次是避免对自己人身安全、财产安全以及健康造成伤害或者损害的需要。第三层次是社交需要,即人们通过社交而获得情感的寄托,每个人都希望拥有良好的人际关系,与身边人和谐共处。第四层次是被尊重的需要,是人们希望得到他人的认可,获得他人的尊重,该层次需求能够使人相信自身的能力与价值,从而激发更强的创造力。最高层次是自我实现的需要,是指个人对实现自我价值的需要,是在前四个需求都得到满足的情况下,将自己的价值更好的发挥,成为对别人对社会有价值的人。

............................

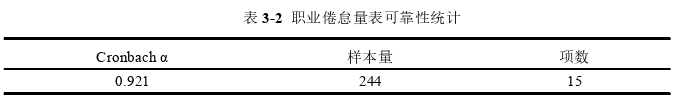

第3章 S县基层公安民警职业倦怠现状 ................................... 19

3.1 S县基本情况 ............................. 19

3.2 S县公安局基层民警概况 .................................... 20

3.3 S县基层公安民警职业倦怠调查设计 ......................... 22

第4章 S县基层公安民警职业倦怠影响因素分析 ........................ 35

4.1 职业倦怠及其影响因素相关性分析 ............................... 35

4.2 职业倦怠及其影响因素回归分析 ........................ 35

4.3 个人因素影响职业倦怠的分析 .................................. 37

第5章 缓解基层公安民警职业倦怠的对策建议 ................................ 51

5.1 缓解个人因素导致职业倦怠的对策建议 .................................... 51

5.1.1 重视民警身体健康 ................................... 51

5.1.2 提升基层公安民警心理调节能力 .......................... 51

第5章缓解基层公安民警职业倦怠的对策建议

5.1缓解个人因素导致职业倦怠的对策建议

5.1.1重视民警身体健康

通过相关性分析,个人健康水平与职业倦怠的三个维度均呈正相关性联系。在访谈中,也有基层公安民警明确的提出,长期高强度的工作影响了身体健康,不健康的身体已影响其良好的投入到工作中。

马斯洛需要层次理论和赫茨伯格的双因素理论,基层公安民警的身体健康状况对工作的积极性有直接性影响。从基层公安民警个人出发,一要重视身体健康。确保给自己足够的休息时间,尤其是在工作时间之外,尝试进行冥想、瑜伽、深呼吸等放松技巧,帮助缓解压力。二要提高工作效率。学会合理分配时间,设定明确的目标和计划,确保在规定时间内完成工作。三要保持健康的饮食习惯。均衡饮食,摄入足够的营养,避免过多摄入快餐、含糖饮料等不健康食品。四要加强体育锻炼。定期进行体育锻炼,如散步、跑步、游泳等运动有助于缓解压力,增强身体素质。五要与亲朋好友保持联系,分享自身感受和困扰。加入支持团体或寻求专业心理咨询师的帮助,以获取支持和建议。从基层公安局角度出发,一要定期的给基层公安民警发放查体卡,开设健康讲座,与相关医疗机构加强联系,为基层公安民警开通绿色就医通道。二要为基层公安民警提供锻炼、休闲场所,改善食堂伙食,提供营养全面的工作餐。

MPA论文参考

............................

第6章研究结论与不足

6.1研究结论

本文旨在研究基层公安民警的职业倦怠状况,以具有代表性的S县公安局的基层公安民警为研究对象,通过实证分析探究基层公安民警职业倦怠现状及影响因素,并提出对策建议以应对职业倦怠。得出如下结论:

(1)根据倦怠水平划分标准,S县基层公安民警存在中度的职业倦怠,从三个维度进行分析,去人格化维度得分最高,其次为情感衰竭维度,低成就感维度得分最低,但这三个维度的平均分均处于中度倦怠水平。从人数分布看,57%的民警处于中度倦怠水平,18%的民警处于低度倦怠水平,25%的民警处于高度倦怠水平。

(2)从不同的人口统计学变量进行分析,以性别为变量,男、女民警在情感衰竭维度有显著性差异,其中男性民警的情感衰竭程度大于女性民警。以年龄为变量,在情感衰竭和低个人成就感维度存在显著性差异,其中31-40岁的职业倦怠程度最高,30岁以下的职业倦怠程度最低。以编制属性为变量,在情感衰竭、去人格化和低个成就感维度存在显著性差异,其中事业编的职业倦怠水平大于行政编的职业倦怠水平。以家庭中不同孩子数量为变量进行分析,发现在情感衰竭和低个人成就感存在显著性差异,其中孩子数量在二孩及以上的民警的职业倦怠程度最高。以不同工资水平为变量,低个人成就感维度存在显著性差异,其中,工资越高,职业倦怠程度程度越低,工资越低,职业倦怠程度越高。以不同学历为变量,发现对S县基层公安民警的职业倦怠没有显著性影响。以不同政治面貌为变量,对S县基层公安民警的职业倦怠也没有显著影响。

参考文献(略)