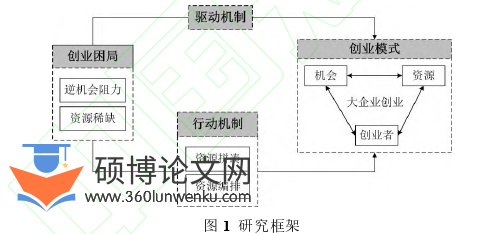

本文是一篇职称论文,本文依托资源拼凑和编排理论,以海信集团在芯片领域的公司创业为对象,遵循“创业困局—驱动机制—行动机制—创业模式”逻辑主线,探索大企业应对“逆机会”和“资源稀缺”困局的技术突破动机、路径及实现方式问题,挖掘大企业通过公司创业突破“卡脖子”瓶颈的内在机制。

一、引言

突破关键技术“卡脖子”瓶颈是当今我国企业参与国际竞争面临的重要挑战。然而,一系列实践证明,单纯的技术研发并不能实现“卡脖子”问题的完全脱困,从技术到市场的过程仍需要跨越从创新到创业的鸿沟(蔡莉等,2021)。新创的小型企业往往受制于规模、技术、资源等限制而进行复制、模仿等渐进式创新,难以在短期内实现“弯道超车”,因而以资源相对充裕的成熟大企业为主体,通过创新驱动的创业实践探索突破关键技术封锁的可行路径,已成为我国企业突破“卡脖子”瓶颈的重要选项。

大企业为突破“卡脖子”瓶颈开展的关键技术导向创业实践,通常以打破成熟市场格局为目标面临两类压力:一是海外在位企业建立的具有技术封锁和市场垄断特性的行业格局,导致国内企业既难以通过颠覆性技术打破既有格局,又难以挖掘新市场需求而撬动垄断局面,因此从创业视角看,国内大企业作为“卡脖子”领域的新进入者面临极高的“逆机会”情境;二是海外在位企业技术封锁和市场垄断,削弱甚至抵消了国内大企业原本的资源和规模优势,在“卡脖子”领域仍然缺少相应的人才、技术等资源,因而在进行“卡脖子”领域的创业活动时,大企业作为新进入者依然面临特定资源稀缺的压力,这与以往公司创业研究中冗余资源可带来多元化创业的逻辑存在偏差,“特定资源稀缺”情境凸显。

具体而言,“逆机会”强调企业在不具备创业机会的前提下“强行”开展创业实践的特殊情境。这是因为,为突破“卡脖子”瓶颈而开展的创业具有较强的后发追赶特性,已有研究强调后发追赶的创业机会来源主要包括范式转变带来的技术机会或需求变化带来的细分市场机会(Guo等,2019),但在“卡脖子”这一极端情境下,国外厂商会尽可能地建立技术和市场壁垒,国内企业难以通过颠覆性技术或开发新市场需求带来的机会开展创业活动,这种为打破封锁而进行的“突围式”创业本质上是一种“逆向而行”的活动。同时,进入“卡脖子”领域意味着需要面临高度不确定的内外部环境、巨大的资源成本投入及高失败率和长周期,这与一般意义上的商业层面创业机会的吸引力和及时性属性相背离(Timmons,1990;Shane和Venkataraman,2000)。鉴于此,本文将上述以“打破技术封锁”为目标的创业界定为“逆机会”情境下的创业活动。“资源稀缺”情境则强调大企业创业过程中特定资源的稀缺问题。与一般新创企业相比,大企业虽然更能胜任关键技术导向型的创业活动,但仍面临严峻的“内忧外患”,外部面临海外在位企业的技术封锁和市场打压,内部由于长期受制于人而缺少关键创业资源,如何在这种双困局下打破技术封锁实现创业突围,是大企业突破“卡脖子”瓶颈的重要命题。

二、研究回顾

1. 中国企业突破“卡脖子”瓶颈的路径研究

关键技术的“卡脖子”瓶颈已成为我国理论与实务界的共识问题,学者们基于我国企业实践积极探索脱困路径。本文梳理相关文献后发现既有研究总体遵循两条路径:

其一,以模仿创新为起点,遵循技术“引进—改进—自主创新”路径(Miao等,2018),立足“卡脖子”的中国情境,基于后发追赶研究脉络展开。例如,欧阳桃花和曾德麟(2021)在总结盾构机发展模式基础上,提出以央企为主导、政府全力支持、多主体参与的双循环创新组织模式;李显君等(2020)对中国高铁核心技术突破的研究发现,技术突破遵循从功能核心技术,到性能核心技术,再到可靠性核心技术的演化过程;彭新敏等(2022)基于最优区分理论的研究发现,后发企业追赶先后经历技术和类别重新定义阶段,最优区分机制相应由基于设计创造与类别沿用的补偿协奏,向基于设计增补与类别创建的整合协奏演进。

其二,以自主创新为起点,遵循国产替代实现脱困的路径。例如,路风和何鹏宇(2021)回顾“两弹一星”为代表的举国创新体制,并对比美国DARPA模式,提出新型举国体制内涵和以特殊机构执行并完成重大任务的独特性;曾德麟和欧阳桃花(2021)以C919干线客机为对象,总结我国在复杂产品领域的追赶突围,提出主制造商与组件供应商构成的主供组合模式;李玉花和简泽(2021)通过自然实验研究发现,企业很难自发进行颠覆式创新,特别是在突破“卡脖子”瓶颈上,需通过借助政府推动的“举国体制”下的科技、市场、人才等资源来产生技术上的重大突破,从而突破技术上的路径依赖。

2. 公司创业中的机会与资源

机会研究强调机会识别与开发是创业关键驱动要素(Shane和Venkataraman,2000),主要包含机会探索与利用(Choi和Shepherda,2000),客观发现与主观建构(Ardichvilia和Ray,2003),内外部双元来源(Kickul和Gundry,2005)等。资源研究则强调企业家对资源的主观创造,认为资源整合是创业竞争优势的来源,主要包含冗余资源是公司创业重要战略资源,公司创业中母体企业资源禀赋可缓解新企业的“新、小劣势”,社会网络、利益相关者的注意力是重要资源来源等观点(Baker和Nelson,2005;Sirmon等,2007)。基于此,Sarasvathy等学者提出目标、手段导向驱动的创业活动(Sarasvathy,2001):前者强调公司在确定目标下,通过战略设计和资源整合追求收益最大化(Fisher,2012);后者突出手头资源对创业活动的驱动,强调创业者对有限资源的主动赋能,以识别甚至创造机会(何一清等,2015)。然而,对以突破“卡脖子”瓶颈为导向的公司创业而言,机会缺失决定其公司创业以突围为目标,但却并不具备支撑目标导向的资源丰富性,而资源稀缺又使公司需要基于手段导向“小步试错式快走”,针对这一独特情境,现有研究无法提供有力解释。

同时,在大企业公司创业研究中,多将大企业视为新创企业外部网络重要节点。尽管战略孵化型大企业创业基于母子公司间协同关注母公司既有业务拓展,但既有研究将战略孵化型创业的内涵界定为总体开发时间短且风险较低(朱亚丽和郭长伟,2021),并不适于以突破“卡脖子”瓶颈为导向的大企业创业。特别是实践中追求关键技术突破的大企业,在学习、模仿和借鉴追赶过程及超越追赶阶段后的那些“看得见的”关键要素、转型战略及行为上具备较强可执行性,而在追赶开始前如何应对来自在位企业技术垄断的“逆机会”、如何应对“特定资源稀缺”、目标及手段导向的具体路径及机制如何等问题,仍未得到有效回应。因此,探究以突破“卡脖子”瓶颈为导向的大企业创业问题,需要重视其前期准备阶段,在此基础上关注其在突破过程中与新创企业间的协同,揭示其创业路径及内在机制。

职称论文参考

三、研究设计

1. 研究方法

本文选择纵向单案例研究方法的原因如下:首先,本文探究“逆机会”和“资源稀缺”双困局下的大企业创业过程,属于对运营机理的探讨,而案例研究对“为什么”和“怎么样”类型问题的适用性与本文研究问题匹配;其次,相比多案例研究,单案例研究可充分识别和展现典型企业数据资料,有利于深入挖掘研究现象(Eisenhardt等,2016),既能帮助研究者厘清创业过程运行逻辑,又可提升对类似情境的理解和关注;第三,纵向研究以时间为序,通过识别关键事件可构建相对全面的因果证据链,有利于清晰呈现大企业创业全过程,进而提高研究内部效度(Eisenhardt和Graebner,2007)。

2. 案例选择与背景介绍

(1)案例企业选择

本文选取海信集团在数字视频处理芯片领域的创业过程作为研究对象,具体原因如下:第一,行业典型性。海信集团在数字视频处理芯片上的突破,打破了国产电视机芯片全部依赖进口的僵局,其创业活动聚焦的领域是名副其实的“卡脖子”行业。同时,与航天飞行器、盾构机等不同,芯片产品具有出货量大、市场化程度高、技术迭代速度快等特点,此类行业中关键技术驱动的成功创业,对挖掘企业能动性与突破“卡脖子”困局具有很强的启发性。第二,企业典型性。海信集团的“信芯”是我国第一块拥有自主知识产权并实现产业化的数字视频处理芯片,截至2020年底,旗下TV TCON芯片出货量累计超1亿颗,全球市场占有率超过50%。其芯片的突围过程是典型且完整的关键技术驱动的大企业创业过程。第三,数据可得性。由于此类以突破“卡脖子”困局为目标的创业活动往往历时较久,且面临较为复杂的动态环境,因此对案例资料的充裕度与全面性要求较高。研究团队与海信集团保持长期良好合作关系,海信愿意提供芯片创业过程完整且详实的数据资料,通过深入访谈调研和丰富内部素材,本文积累了丰富的原始素材,为研究有效开展奠定了基础。

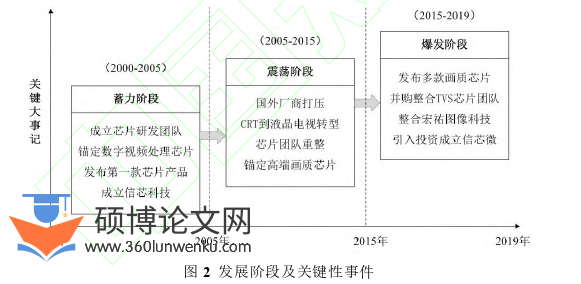

(2)创业阶段划分

海信集团的芯片创业是一个复杂动态过程,本文以关键构念发生剧变作为节点,将海信集团的芯片创业过程分为三阶段,如图2所示。

职称论文怎么写

蓄力阶段(2000—2005)。2000年海信集团成立芯片研发团队,经过4年耕耘完成芯片设计,并于2005年正式发布我国第一块拥有自主知识产权并实现产业化的数字视频处理芯片——信芯,结束了我国彩电没有“中国芯”的历史。经过5年蓄力,2005年正式成立海信信芯科技有限公司(以下简称“信芯科技”),进入独立运营阶段。

震荡阶段(2005—2015)。信芯的推出打破了国外厂商的垄断,也因此受到国外在位企业的围追堵截。其后几年,电视行业经历了从CRT到液晶电视的更替,海信芯片研发和产品也随之进入颠覆式迭代阶段。市场和技术方面的双重考验让信芯科技的发展进入震荡期。

四、案例分析

创业困局。①逆机会。现有研究大多将机会识别视作创业活动开端,但在2000年海信芯片创业伊始,企业内部缺少相关技术储备,市场产业链条也处于相对完整且被国外企业完全垄断的境况,海信无法通过渐进式创新挖掘市场需求,也不具备破坏式创新基础,既不符合识别未被满足市场需求机会发现观,又不属于破坏式创新逻辑下的机会创造观范畴,总体处于“逆机会”的创业情境中。②资源稀缺。除了机会缺失外,与芯片创业相关的知识产权、专利技术、相关人才等关键资源海信均不具备,很多技术人员都是从不同部门拼凑过来,相关设备也是摸索着使用,特定资源稀缺也成为其开展创业活动的阻力之一。

驱动机制。虽然出现逆机会与资源稀缺双困局,但海信集团依然决定展开芯片创业,背后驱动机制的核心便是董事长周厚健的战略警觉。战略警觉的概念延展自创业警觉,强调企业家对市场机会的感知(Kirzner,1978)。时任海信集团董事长的周厚健意识到“中国制造业越发展,作为消费芯片的强国和设计、生产芯片的弱国这一矛盾就会越激化,我国企业也就会越发受制于人”这一现实,虽然没有外部的创业机会,但这种警觉能够与大企业的长期发展战略相匹配,以“战略警觉”为核心的创业驱动机制形成。

行动机制。①资源拼凑。海信集团作为大企业的典型代表,在面对“卡脖子”瓶颈时也遭遇特定资源的稀缺问题。为开展芯片创业,海信采取“手头资源”置换方式积累特定资源以实现“资源重构”,例如依托大企业既有的资金资源进行设备、人才等资源置换,通过人才特区政策促进内部研发人员流动,通过提供高薪等方式引进外部人才,灵活使用不同分公司研发部门相关设备,通过资源拼凑开展前期准备。芯片创业的前期投入巨大,在创业之初需要克服新创企业的“新小弱性”以降低失败率,因此在芯片创业的资源拼凑中并未采用“将就使用”,而是在拼凑资源基础上充分发挥大企业的协同作用,整合拼凑资源与既有资源以启动创业过程。②资源编排。此阶段的芯片市场被国外企业垄断,海信难以通过外部合作实现芯片技术的自主研发,因此只能采取横向的资源结构化设计,搭建能够支撑芯片研发设计的一整套资源体系。在资源捆绑过程中,海信构建了内部互补、外部解耦的方式。内部互补方面,通过绑定集团内部整机厂承接芯片测试、生产等活动。外部解耦方面,海信也试图通过聘请外部团队的方式外包部分环节,但外部团队具有一定局限性,难以为芯片创业活动助力。因此海信被迫采取了外部资源解耦,成立了专门的研发团队构建追赶型自主研发。

五、结论与展望

1. 研究结论

本文通过海信集团芯片创业的案例研究,基于资源拼凑与编排理论,遵循“创业困局—驱动机制—行动机制—创业模式”的逻辑主线,探究逆机会与资源稀缺双困局下,大企业为打破技术封锁进行的公司创业实现路径。研究发现:

(1)逆机会与资源稀缺双困局下的创业驱动机制,呈现“战略警觉—战略意图—战略清晰度”这一从个体向组织层面的演变,创业过程随之出现两种主导逻辑并存、交互与分阶段演化特征,体现为宽泛目标导向逻辑与聚合手段导向逻辑并存→战略意图带来聚焦目标导向逻辑与发散手段导向逻辑并存→明确目标导向逻辑主导的演化过程。

(2)基于资源拼凑与编排,创业困局的动态纾解遵循“手头资源—资源重构—资源结构化—资源捆绑—资源利用转化”的行动机制演进。其中,创业过程演进推动资源拼凑主体逐步从大企业内部转向新创企业;与外部主体的资源编排先后经历“外部解耦—松散耦合—紧密耦合”过程;资源集合呈现“横向结构化→纵向结构化→生态结构化”的演化特征,并最终通过拼凑与编排构建“追赶型自主研发—超越性自主研发—市场导向型自主研发”的资源转化利用模式,以打破逆机会与资源稀缺双困局,构建新创企业不同阶段的机会与资源。

(3)基于拼凑与编排纾解后的机会和资源基础,本文提炼了关键技术驱动型大企业创业过程模型。蓄力阶段以技术突破为机会、大企业为主体、内部资源为基础构建追赶型创业模型。震荡阶段以超越国外厂商低端技术为依托,构建低成本竞争机会,基于大企业内外部资源进行大企业与新创企业的价值共创,同时以中高端技术超越为契机,结合大企业内部资源实现价值共创。爆发阶段以市场导向为核心,分别从高中低三个技术维度构建创业模式,包括新创企业从技术的市场导向性构建大规模定制机会,通过多边共创的资源集合撬动既有市场;中端技术从产品设计阶段锚定客户需求,提供定制的差异化服务;高端技术则仅为大企业内部服务,构建大企业在终端产品市场的差异化竞争优势。

参考文献(略)