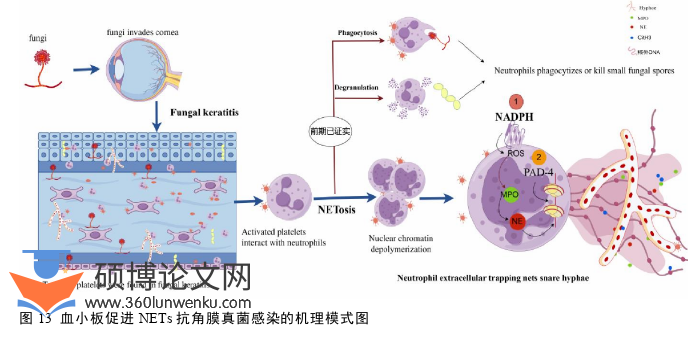

本文是一篇医学论文,笔者研究发现FK溃疡灶存在NETs和血小板。活化的血小板伸出伪足,sCD40L表达量增加,结合中性粒细胞的PSGL-1后形成血小板-中性粒细胞复合物,促进中性粒细胞向真菌聚集,并且通过NADPH氧化酶依赖性途径和PAD-4介导的NADPH氧化酶非依赖性途径形成NETs,释放核外DNA网罗真菌。形成NETs后能显著减少真菌菌落的萌出量。

材料与方法

1.实验材料

1.1 FK角膜样本来源

收集2022年10月至2023年10月就诊于河南省立眼科医院的门诊患者角膜刮片样本和住院患者手术角膜样本。纳入标准:符合真菌性角膜炎诊断标准。诊断标准参照感染性角膜病临床诊疗专家共识(2011年)[20]:(1)病史:是否有植物、泥土等外伤史或长期局部、全身应用糖皮质激素及抗生素药物史。(2)体征:角膜病灶表面较干燥,常合并菌丝苔被、伪足、卫星灶、内皮斑等真菌性角膜炎特征。(3)实验室检查:角膜病灶刮片检查观察到真菌菌丝或孢子。(4)临床共聚焦显微镜检查观察到真菌菌丝或孢子。纳入患者必须满足诊断标准(2),同时满足(3)或(4)中的一条,(1)并非必须满足的条件。排除标准:(1)合并细菌性或病毒性角膜炎。(2)裂隙灯下观察到角膜上有大量新生血管生成。(3)合并其他的角膜炎症性病变。剔除标准:符合纳入标准,不符合排除标准但是资料出现较多不完整的样本、实验过程中出现脱片或干片的样本。

..............................

2.实验方法

2.1真菌性角膜炎患者角膜病灶刮片免疫染色

收集由微生物室保存的角膜刮片样本,免疫组化笔标记样本,无水乙醇脱色1 min,0.2%Triton-BSA破膜10 min,2%BSA封闭10 min,先后加入CD41、MPO和DAPI抗体共同孵育2 h,1×PBS洗4遍,封片后荧光显微镜观察。

2.2真菌性角膜炎患者手术切除角膜的处理

2.2.1手术切除角膜石蜡切片的HE染色

苏木精-伊红染色法(Hematoxylin-eosin staining,HE):收集手术切除角膜石蜡切片样本,用二甲苯脱去切片中的石蜡,再经由高浓度到低浓度酒精使样本水化(95%、85%、70%乙醇中各浸泡5 min),蒸馏水浸泡冲洗3次,依次加入苏木精和伊红染色液,染色完成后再将样本在各个浓度的乙醇中梯度脱水,二甲苯浸泡风干,封片观察。

2.2.2手术切除角膜石蜡切片免疫组化

免疫组织化学技术:将石蜡切片烘烤1 h,脱蜡后用1×PBS洗涤,抗原修复后再次洗涤。0.2%Triton-BSA对样本进行破膜20 min,2%BSA封闭抗体与抗原非特异性结合(30 min),加入CD41、MPO抗体4℃冰箱中避光过夜,加入DAPI避光30 min。1×PBS洗涤10 min后封片,荧光显微镜下观察。

....................

结果

1.真菌性角膜炎病灶区存在NETs和血小板

1.1真菌性角膜炎患者病灶区的角膜刮片存在NETs和血小板

医学论文怎么写

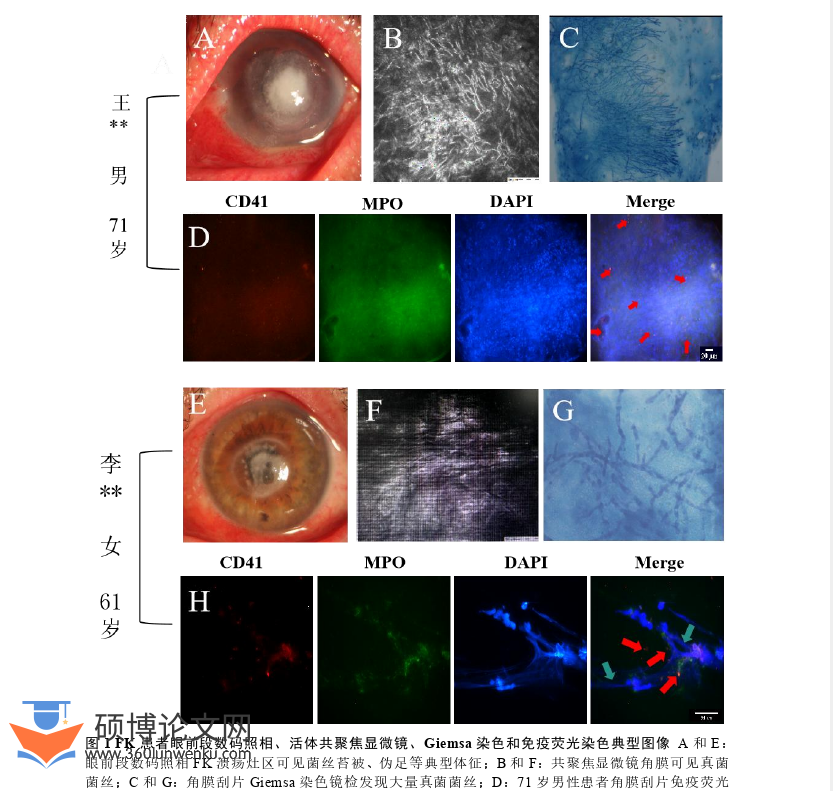

病程为7.79±4.07天(表1)。所有患者的角膜病灶区刮片免疫荧光结果均发现NETs和血小板。以其中2名患者为例。眼前段数码照相均可见菌丝苔被,伪足等典型真菌性角膜炎特征(图1A、E),共聚焦显微镜结果显示:病灶区存在大量真菌菌丝,炎症浸润(图1B、F),Giemsa染色可见真菌菌丝(图1C、G)。进一步对一名71岁男性患者行角膜刮片样本免疫荧光染色,结果显示真菌菌丝中夹杂大量血小板,NETs被大量真菌菌丝遮掩,低倍镜下难以辨别(图1D)。同样的,在另外一名61岁女性FK患者角膜刮片样本高倍镜下观察到NETs的核外DNA结构,血小板围绕在NETs周围,提示NETs和血小板均参与角膜抗真菌作用(图1H)。

............................

2.体外实验研究血小板促进NETs抗角膜真菌感染的机理

2.1体外实验中,血小板诱导形成的NETs结构

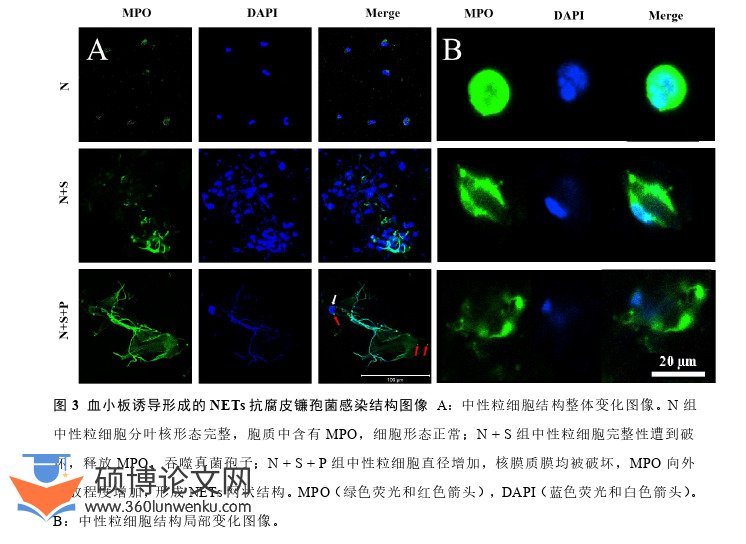

如图3结果所示:N组无NETs现象形成,中性粒细胞胞质中含有MPO,形态正常,孢子刺激后,中性粒细胞的完整性被破坏,释放MPO并吞噬孢子,但是未观察到NETs;而在相同培养条件和时间下,在真菌孢子刺激中性粒细胞的培养体系中加入活化的血小板,中性粒细胞胞外形成网状结构捕获真菌孢子,中性粒细胞呈现自杀式死亡,核膜解聚,核染色质疏松,向胞外释放DNA和包括MPO在内抗菌蛋白,这种情况下中性粒细胞通过形成NETs限制菌丝的进一步生长或杀灭真菌。

医学论文怎么写

..................................

结果......................................9

1.真菌性角膜炎病灶区存在NETs和血小板...............................9

1.1真菌性角膜炎患者病灶区的角膜刮片存在NETs和血小板......................9

1.2真菌性角膜炎患者手术切除角膜病灶区存在NETs和血小板.............................10

讨论....................................23

结论.........................................29

讨论

真菌性角膜炎患者病程长,真菌菌丝的检出率高,天然免疫细胞为宿主免受真菌感染提供必不可少的保护,其中中性粒细胞功能至关重要。尽管英国的Alistair J.P.Brown团队通过对白色念珠菌与巨噬细胞相互作用的实时成像已证实巨噬细胞可以通过折叠部分长菌丝来突破逃避吞噬作用,促进长菌丝的完全吞噬,并抑制菌丝的生长[21],但是目前仍普遍认为体积巨大的菌丝主要是由中性粒细胞杀死。由于菌丝体积太大而无法被直接吞噬,中性粒细胞将通过一系列细胞外杀伤机制来消灭这些长菌丝,它能合成杀灭微生物的多肽和蛋白水解酶,主要通过吞噬作用、分泌抗微生物蛋白颗粒、以及释放NETs发挥其免疫活性,除此之外,还能够通过释放细胞因子、趋化因子招募其他类别免疫细胞发挥抗菌作用[22]。其中NETs是杀灭长菌丝的重要方式,处于中性粒细胞生物学研究兴趣的最新前沿[23]。我们课题组前期使用C57BL/6J小鼠构建真菌性角膜炎感染模型,发现在角膜中央病灶区除了中性粒细胞存在外,还存在NETs,提示NETs参与角膜抗真菌感染。

除NETs之外,课题组还在小鼠FK模型中发现血小板的存在。正常角膜中无血小板的存在,角巩膜边缘毛细血管走行的终止和角膜组织各层血管的缺失是角膜透明的重要前提,然而先前有研究发现,角膜上皮损伤后,由此产生的炎症反应是伤口愈合必须的,募集的中性粒细胞和角膜边缘血管中溢出的血小板与愈合密切相关[24-25],证明血小板除了参与止血和凝血过程,对免疫过程中也能产生重要影响。因此为探究血小板对真菌性角膜炎产生的炎症病程影响,我们课题组前期进一步用血小板去除小鼠模型验证,结果显示血小板去除小鼠较未去除的对照组小鼠真菌性角膜炎的程度更严重,菌丝量更大,充分证明血小板在角膜抗真菌感染中发挥关键作用。以上研究说明除了中性粒细胞发挥免疫效应外,血小板参与炎症反应和NETs的强大杀菌能力提示两者之间可能在真菌性角膜炎的免疫中起重要作用。

.........................

结论

真菌性角膜炎患者溃疡灶区广泛存在NETs和血小板。活化的血小板伸出伪足,sCD40L表达量增加,与中性粒细胞表面表达的PSGL-1结合后形成血小板-中性粒细胞复合物,促进中性粒细胞向真菌聚集,并且通过NADPH氧化酶依赖性途径和PAD-4介导的NADPH氧化酶非依赖性途径形成自杀式NETs,释放核外DNA网罗真菌。血小板促进NETs形成后增加对腐皮镰孢菌的高吞噬作用,显著减少真菌菌落的数量(图13)。

医学论文参考

参考文献(略)