本文是一篇旅游管理论文,本文通过梳理酒店游客感知形象可以发现酒店的优势在于其规模化发展集聚的品牌效应,和高标准化程度致引的游客信任,酒店产业要实现长足发展就需要进一步扩大规模优势,具体的实现途径为构建酒店联盟及明确市场细分。

第1章绪论

1.1研究背景与研究意义

1.1.1研究背景

(1)旅游消费逐步升级,旅游住宿现新业态

旅游管理论文怎么写

近年来,我国经济逐年稳步上涨,人均可支配收入的不断增长使旅游成为人们生活的必需品,旅游产业发展也由高速增长阶段转入高质量发展阶段。与此同时,大众旅游时代的到来和消费者成长环境特征的改变使得游客的消费理念和价值取向也发生了转变。成长时期与计算机科学形成时期高度重合的年青一代已经成为大众旅游的主力军,成长于技术时代的消费群体有自己的消费需求。游客在选择酒店时不再局限于关注价格,同时对住宿产品的个性化程度和体验感提出了更高要求。传统酒店这类标准化住宿设施已经不再能完全匹配游客的多元化住宿需求,以民宿为代表的独特且具有人情味的非标住宿产品应运而生。民宿是对传统酒店的一种补充形式,同时也对其存在一定的替代性,但相关研究还尚未深入展开。

(2)酒店发展受到冲击,民宿产业供需两旺

根据合纵酒店顾问公司2021年发布的全国星级酒店经营数据分析,近十年来我国星级酒店平均房价、出租率、RevPAR等酒店经营核心数据呈下降趋势,我国星级酒店经营进入下降周期。随着人们旅游消费能力提升和需求的改变,越来越多的游客开始重视旅行中的体验,现代消费者希望深层次体验目的地真实生活,以民宿为代表的非标住宿产品受到市场追捧。据中国旅游与民宿发展协会统计,2020年国内民宿房源总量突破300万套,在线房东数量达45.8万人。然而急速发展也催生了民宿产业的种种乱象,诸如灰色经营、统一标准缺失、经营管理意识淡薄等。国家和地方政府出台了一系列政策标准,解决民宿产业发展过程中暴露的问题,进一步推动其持续蓬勃有序发展(表1.1)。在城市中,精品民宿的繁荣无可避免地对高档酒店造成冲击,在厘清二者主要差异的基础上,明确自身发展优势和独特性,制定针对性发展策略,则可最大程度地避免同质化竞争,从而在有效满足市场需求的基础上实现各自效益的最大化。

............................

1.2研究内容及研究思路

1.2.1研究内容

本文的研究内容主要是城市精品民宿及高档酒店游客感知形象。首先,采用筛选出的网络评论作为原始数据,通过扎根理论的研究方法,借鉴“认知-情感”模型构建城市精品民宿和高档酒店游客感知形象,继而从各维度特征对二者感知形象的分析结果进行比较,厘清两者感知形象的异同。

本研究共分为七个章节。

第1章:绪论。介绍本研究的研究背景与研究意义,从而引出研究内容及研究思路,随后阐明本研究相关理论基础,最后阐述研究方法并给出技术路线。

第2章:文献综述。首先对本研究中出现的相关概念进行概念界定,随后从旅游语境下的感知形象研究、用户生成内容研究、旅游住宿研究、旅游住宿语境下的感知形象研究等方面对国内外已有研究进行梳理。

第3章:研究设计。在明确研究案例地及评论筛选要点后,借助八爪鱼采集器采集城市精品民宿及高档酒店评论,对后续数据分析方法进行简要说明。

第4章:城市精品民宿游客感知形象分析。根据绪论中对过往文献的梳理,将游客感知形象分为认知形象、情感形象及整体形象进行分析。借助Nvivo软件、通过扎根理论的研究方法对城市精品民宿的认知形象进行分析,随后利用ROSTCM情感分析模块分析城市精品民宿的游客情感形象,最后综合认知形象及情感形象提出城市精品民宿的整体形象。

第5章:城市高档酒店游客感知形象分析。与城市精品民宿采用相同分析方法,从认知形象、情感形象及整体形象三方面入手阐明城市高档酒店游客感知形象。

第6章:城市精品民宿与高档酒店游客感知形象对比分析。根据城市精品民宿及高档酒店游客感知形象分析结果,深入对比二者异同得出二者感知形象的合和与分异,并探析差异的形成原因。

第7章:结论与建议。综合上述内容,概括文章主要结论并就研究发现给出民宿及酒店游客感知形象的优化策略,最后分析本文的不足并提出未来展望。

............................

第2章文献综述与理论基础

2.1相关概念

(1)形象

国外学者对旅游形象的定义建立在“image”的基础上。“image”在我国研究中常被翻译为形象、意象、映像等,本文中一律以形象指代。“image”概念最早由Boulding(1956)提出,其认为形象在人的行为决策方面起着至关重要的作用[12]。形象这一概念使用范围广泛然而未形成统一定义,一般认为形象是人们对所认识事物个人、主观、概念性的理解[13-14];或者说是建立在人脑信息处理过程基础之上形成的一种内在的信念和印象[15]。

(2)感知形象

心理学研究中将人的感知分为两个不同的心理活动阶段,即感觉和知觉。其中感觉是客观刺激作用于感受器官经过脑的信息加工活动所产生的对客观事物的基本属性的反映,知觉是将感觉信息组成有意义的对象,即在已存储的知识经验的参与下,把握刺激的意义[16]。故此,本研究中感知形象定义为:在已储备知识经验的参与下,对外部刺激觉察所获信息加工组合而产生的关于事物的总体印象。

(3)游客感知形象

Reynolds(1965)率先将形象的概念引入旅游领域,其认为人类心理建构是以外界整体讯息中的某些形象为基础来发展的,其中之一就是在旅游活动中所产生的形象[17]。旅游感知形象根据感知主体不同可分为游客感知形象、旅游代理商感知形象以及会议策划者对会议目的地的感知形象[18]。以游客为主体的游客感知是指游客在外界刺激物的影响下对目的地旅游过程的感知觉[19],游客感知形象即为游客旅游前、旅游中、旅游后在外界信息影响下对旅游地产品和服务认知的综合反映。

..................................

2.2国内外研究进展

2.2.1旅游语境下的感知形象研究

选取“旅游”“旅行”“游客”“住宿”“酒店”“民宿”之一为关键词,并综合另一关键词“感知形象”,在中国知网、EBSCO等学术资源库进行检索,不难发现国内外旅游目的地感知形象研究成果颇丰,但极少将其置于旅游住宿语境下进行探讨。旅游目的地即吸引游客短暂停留、参观浏览的地方,是由各类资源要素和设施要素共同构成的能够为游客提供完整旅游体验的综合系统,旅游住宿的核心是利用一定实体与非实体资源为游客提供居住体验,二者存在一定的共性。故此,本研究将借鉴旅游目的地感知形象较为完备的理论基础探讨城市精品民宿及高档酒店游客感知形象。

自Hunt(1971)发表了一篇题为《形象——旅游发展的一个因素》的博士论文[25],国外学者开始关注旅游目的地形象这一研究主题。我国旅游目的地形象相关研究起始于20世纪90年代,邱焰美(1986)的《简析我国的旅游形象》被视为是我国最早研究旅游目的地形象的文献[26]。旅游目的地形象相关研究主要集中在以下几个方面。

(1)旅游目的地形象维度

旅游目的地形象维度研究起源于20世纪70年代,Mayo(1981)着眼于客观条件对旅游目的地形象构成要素进行了研究,认为游客心中的形象有三个基本的、重要的维度,即景色、拥挤程度与气候[27],此后学者们对旅游目的地形象构成的研究转向游客认知及情感方面。Gunn(1972)根据旅游目的地形象形成过程将其分为原生形象和引致形象,前者被用来指代非商业信息主宰的旅游目的地形象,而后者则是指广告、促销、宣传等商业信息所主宰的旅游目的地形象,其认为广告等促销元素会促使目的地原生形象向致引形象的转变[28];Fakeye和Crompton(1991)将游客游后体验导致的形象改变引入研究,在Gunn(1972)的理论基础上增加了复合形象,即游览后的实际体验结合之前的人生经历所形成的综合印象[29];Selby&Morgan(1996)以游客是否亲自到访过目的地为标准,将旅游目的地形象分为未游形象与重评形象[30],其中未游形象即包含原生形象和引致形象,而重评形象的概念和Fakeye和Crompton(1991)研究中的复合形象概念相似;按照主观和客观层面来分类,Balogulu和Mc Cleary(1999)认为目的地形象可以分为认知形象、情感形象以及二者共同构成的复合形象[31];L(i2009)等人根据潜在游客接触信息的方式不同将旅游目的地形象划分为本底形象和强化形象[32]。

................................

第3章研究设计............................20

3.1案例地选取.....................................20

3.2数据收集.....................................20

3.3数据分析.....................................21

第4章城市精品民宿游客感知形象分析...................................23

4.1认知形象..........................................23

4.1.1开放式编码.......................................23

4.1.2主轴编码.................................26

第5章城市高档酒店游客感知形象分析.................................33

5.1认知形象..........................................33

5.1.1开放式编码...................................33

5.1.2主轴编码.........................................35

第6章城市精品民宿与高档酒店游客感知形象对比分析

6.1感知形象对比分析

6.1.1感知形象的合和

旅游管理论文参考

作为旅游住宿的代表性产品,本研究发现城市精品民宿及高档酒店的游客感知形象存在相同之处,相同之处体现在如下方面。

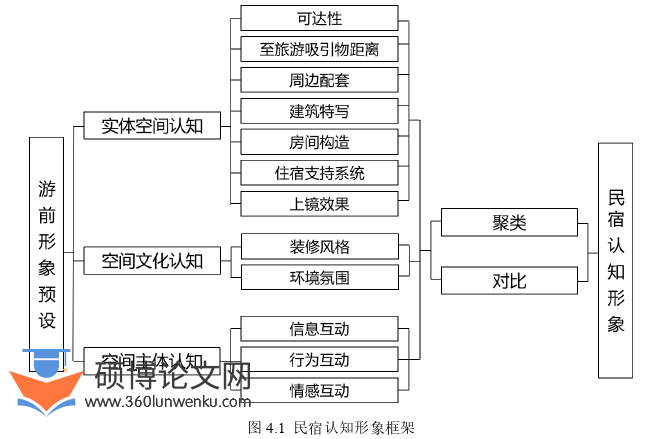

(1)形象认知机制相同

本研究第四章、第五章中通过对网络评论的梳理和分析对城市精品民宿及高档酒店认知形象生成过程进行了总结提炼,发现民宿及酒店游客都遵循“游前形象预设—信息获取及认知加工—认知形象”的形象认知过程。入住前民宿及酒店游客会通过营销信息、口碑信息等渠道了解民宿及酒店的基本情况,民宿游客还可以通过游前信息互动对民宿有更深入的了解;入住过程中游客通过对实体空间、空间文化、空间主体等方面的多感官体验和人际互动可以获得民宿及酒店要素信息,将这些要素信息与入住前已生成的游前形象预设通过聚类和对比的方式进行认知加工,最终可以得到城市精品民宿及高档酒店的认知形象。

(2)认知形象主范畴相同

通过对网络评论的反复比较和编码可以发现,城市精品民宿及高档酒店的认知形象主要包含实体空间认知、空间文化认知和空间主体认知三方面,且在对这三方面形成认知后游客会通过聚类和对比的认知加工过程形成对该民宿或酒店的最终认知。实体空间认知是游客对民宿及酒店中客观存在事物的认知;空间文化认知是游客对空间叙事的认知;空间主体认知是游客对民宿主和酒店经营者所提供的服务及其个人特质的认知;聚类是将相似性作为认知重点的认知加工方式;对比是将差异性作为认知重点的认知加工方式。

...................

第7章结论与建议

7.1主要结论

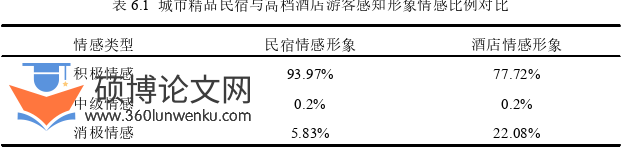

本文选取上海作为案例地,从网络评论入手,采用扎根理论等研究方法,从认知形象、情感形象、整体形象三个维度探究了城市精品民宿及高档酒店游客感知形象及其异同,结论如下。

(1)城市精品民宿及高档酒店游客感知形象认知机制及认知主范畴相同。本研究借助“认知—情感”模型从认知形象、情感形象、整体形象三方面对民宿及酒店游客感知形象进行探析,研究发现民宿及酒店认知形象的生成遵循“游前形象预设—信息获取及认知加工—认知形象”的形象认知过程,即通过网络营销、过往入住经验、主客信息互动等渠道获取民宿及酒店的相关信息,从而产生对民宿或酒店的预期,随后将自身对实体空间、空间文化、空间主体的认知与游前预设相比较进行聚类和对比的认知加工,最终得到民宿或酒店的认知形象。

(2)城市精品民宿及高档酒店游客认知主范畴内涵及认知加工参照物不同。在实体空间认知这一范畴下民宿游客认知要素少于酒店游客,但其对相关要素的描述更加个性化、具体化;民宿及酒店空间文化认知均由相同要素组成,但民宿游客更注重住宿过程中民宿的“在家感”,而酒店游客对酒店环境氛围的认知更加多元化,没有统一的主题;空间主体认知这一范畴下民宿游客重视的是民宿主作为人的属性,酒店游客重视的是酒店经营者的商品属性,这一特点表现为民宿游客重点关注情感互动而酒店游客重点关注管理评价。认知加工方面,民宿游客聚类方式以基于相似性聚类为主,认知加工参照物主要为家和酒店,而酒店游客聚类方式以比拟为主,认知加工参照物主要为酒店;民宿及酒店游客对比方式均以预期差异对比为主,但民宿游客较少采用其余对比方式而酒店游客对独特性识别、横向对比及纵向对比也给予了相当的关注。

参考文献(略)