本文是一篇旅游管理论文,笔者认为从文化传承与保护角度而言,东道主认可诈马宴宴飨景观原真性,认为其在非物质文化遗产的传承中发挥着画龙点睛的作用;从旅游开发角度而言,诈马宴宴飨景观原真性同样得到了旅游者的认同,认为其体验质量较高并对其感到满意。

第1章绪论

1.1研究背景

1.1.1原真性研究在文化旅游融合发展态势下应引起更大关注

习近平总书记在甘肃云冈石窟考察时强调,“历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,要始终把保护文化遗产放在第一位。在促进当地文化、经济和社会发展的同时,旅游的发展应坚持以保护为前提,不应过度商业化。应当让旅游成为人们了解中华文化、增强文化自信的过程。”在中华民族一体化趋势下,各民族在日常生产和生活中继续交流和融合,你中有我,我中有你,但在兼容其他民族文化的同时,既有的原真文化难免有所丢失。因此,继承与保护民族文化的原真性、原始性尤为重要,在文化旅游融合发展态势下原真性应引起更大的关注。在文旅深度融合发展进程中,文旅产业体制机制日益完善,打造文旅融合产品要突出高质量、沉浸式体验、原真性等特色[1],其中,民族文化旅游如何既保持其历史的原真性,又能够在旅游中得以继承与发展,成为了文化旅游界持续探究、不断更新与拓展的话题。

人们希望借助旅游逃离日常生活,渴望接触与现代性全然相反的差异化身心体验,从而追求旅游主体的原真、旅游客体的原真亦或寻求最本真的自我,原真性逐渐在旅游中占据了举足轻重的地位。但在文化旅游发展过程中,旅游目的地难免存在一些问题,例如:旅游生产者与经营者为追求经济效益,通过打造同质化的旅游商品,使得旅游目的地面临文旅形象趋同、地域特色不够鲜明等问题;旅游地的开发不注重文化遗产的原真性,拆真造假,仿造赝品,出现目的地文化失真现象;时代发展进程中过于追求科技化而摒弃原真事物;商品化、现代化等问题也层出不穷。上述问题的出现不利于物质与非物质文化遗产的保护与继承,并影响旅游者的原真性文化体验,因而如何在保护文化资源原真性的背景下开发旅游产品成为旅游学界的重要议题。根据中国知网CNKI统计,以“旅游原真性”“旅游真实性”“旅游本真性”等为检索词,时间年限为2000年至今进行搜索,共有1345篇文献。如图1.1所示,原真性研究从2000年的3篇文献持续上涨到2010年的89篇,呈缓慢增长趋势。

............................

1.2研究意义

1.2.1理论意义

旅游管理论文怎么写

将原真性理论聚焦于草原诈马宴宴飨景观这一微观视角,拓宽了原真性理论的研究和运用领域,拓展了非物质文化遗产与文化景观传承和保护视角。目前,国内外对原真性理论的研究和应用主要集中在文化遗产[14]、乡村旅游[15]、民族村寨[16]、历史文化街区的开发与保护[17]等领域,而在民俗、宴飨文化旅游领域的研究成果相对较少。本研究深入探析原真性问题对民族地区民俗、文化遗产旅游可持续发展的作用,从不同的群体视角研究利益相关者对于旅游原真性感知共识,丰富了民俗旅游与非物质文化遗产旅游的相关基础理论研究。

同时,在研究东道主诈马宴宴飨景观原真性感知基础上,运用具身理论研究旅游者的体验质量高低,丰盈了具身理论的研究与运用,扩展了沉浸式文化体验角度研究。目前,对于具身理论的应用主要集中于民族旅游[18]、旅游表演[19]、城市旅游[20]等研究,同样在民俗、宴飨文化旅游领域的研究成果相对较少。因此,本文中具身理论与原真性理论二者相辅相成,相得益彰,为诈马宴宴飨景观原真性感知与体验奠定了扎实的理论基础,丰富了草原旅游与宴飨景观的相关理论研究。

..........................

第2章旅游原真性与体验质量研究综述

2.1原真性(Authenticity)研究回顾

2.1.1原真性研究起源与发展历程概述

“Authenticity”一词起源于中世纪的欧洲,是从希腊语“authents”一词演化而来[21]。对“Authenticity”进行中文翻译时根据不同领域出现了不同译法,基于社会学、民族学,关注主体的感知角度,通常将其译为“本真性”;从文化遗产保护角度常用“原真性”;旅游界常用“真实性”来强调旅游者的体验[22]。其中,原真性既包含“原初的”“本来的”“原作的”含义[23],也有“真实的”“真正的”含义,且本文是从草原民俗旅游、宴飨文化景观的保护与传承角度进行研究,故采用了“原真性”的译法。

原真性研究有两大分支,即“遗产原真性”与“旅游原真性”。原真性最早于20世纪60年代被引入遗产保护领域,先后通过几项重要的原真性保护相关文件[24-26],从而奠定了原真性在文化遗产领域的重要地位与基础,自此原真性原则成为检验世界遗产、文化遗产的十分重要的标准。而从旅游的视角探讨“原真性”这一话题,最早要追溯到历史学家Broostin的观点[27],他将大众旅游称为“伪事件”(Pseudo-events),认为旅游者在旅游活动中所经历的一切其实是被旅游业设计好的一种失真的体验,这使得旅游者离目的地本真现实越来越远[28]。社会学家Mac Cannell在1973年批驳了Broostin的观点,在借鉴Goffman“拟剧理论”中的“前后台”观点的基础上后提出了“舞台化真实”(Staged authenticity)理论[29]。随后Cohen于1979年扩展了“舞台真实”理论内涵,进一步提出了“旅游空间与舞台猜疑”理论(Tourists Space and Staged Suspicion)[30]。Cohen指出不同背景、不同类型的旅游者在旅游过程中寻求与感知原真性的强烈程度也会有所差别[31]。Broostin等学者对于原真性问题的争论与讨论使其成为自20世纪60年代以来西方旅游社会学研究中的一个核心概念[32]。

..............................

2.2体验质量研究综述

2.2.1旅游体验质量研究起源与发展历程概述

早在20世纪60年代,旅游体验(tourist experience)就已经成为西方旅游社会学研究的核心问题[60]。经历了将近40年的发展与沉淀,谢彦君教授于2000年将“体验”引入国内旅游研究中,自此,旅游体验成为国内旅游研究中的中流砥柱。体验在旅游中占据了核心地位,发展到一定阶段时,便出现了旅游体验质量。在进行文献梳理时,要区分旅游体验与旅游体验质量,不能将二者混为一谈。旅游体验更多注重的是心理感受,情感与情感状态的体验,而旅游体验质量是对旅游体验高低、优劣、强弱程度的评价。二者之间的区别在于,旅游体验是实时的、动态的、变化的,是时间的函数。而旅游体验质量是指旅游者在旅游结束之后对其体验过程进行的回顾性评价,这种评价基于先前记忆,在游后作出的完整的、心理的评价[61]。谢彦君认为旅游体验是旅游者在场时心理的变化,是外在反映与内在变化的结合,旅游体验质量是体验结束后预期与结果之间的比较[62]。

90年代以前,体验质量并未受到研究者过多地关注。体验质量首先被应用到服务营销领域,对服务进行科学、准确的质量评价,以此提升顾客满意度及企业顾客关系[61]。之后,体验质量被广泛运用于经济学[63]、符号学[64]、社会学[65]等视角进行研究。自旅游体验被提出后,体验质量逐渐受到旅游界学者的关注与青睐。对于旅游体验质量的评价,学术界主要采用基于问卷调查数据开发的旅游体验质量量表[66]。对于旅游体验质量研究对象的选择已关注到民族旅游,但对于少数民族地区宴飨文化景观的旅游体验质量及其影响因素研究相对较少,需进行深入研究。

..............................

第3章研究设计.......................................21

3.1研究理论选择.....................................21

3.1.1原真性理论......................................21

3.1.2具身理论........................................22

第4章东道主的诈马宴宴飨景观原真性感知分析.....................29

4.1前置准备与数据来源...................................29

4.2东道主样本分析...........................................29

4.3 ZMET实施步骤....................................30

第5章旅游者的诈马宴宴飨景观原真性体验质量分析................................42

5.1数据获取与基本分析...............................42

5.1.1问卷设计...................................42

5.1.2数据回收................................43

第5章旅游者的诈马宴宴飨景观原真性体验质量分析

5.1数据获取与基本分析

5.1.1问卷设计

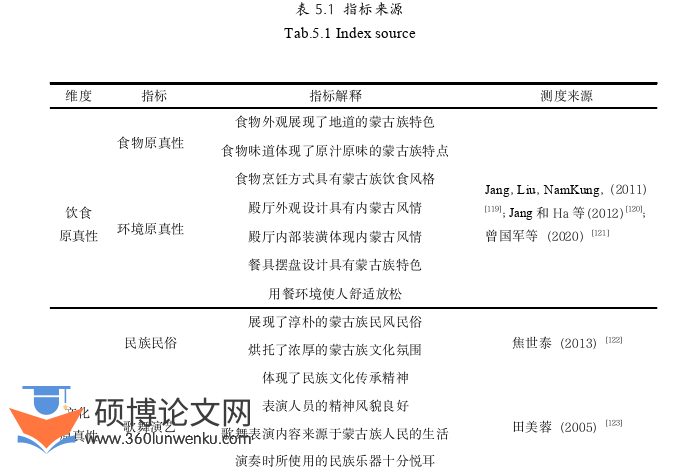

本文的问卷设计包含三个方面的内容:一是人口统计学基本特征,即性别、年龄、学历、职业、收入等;二是诈马宴宴飨景观旅游体验质量测度指标;三是诈马宴宴飨景观原真性的旅游期望与实际感知评价之间的测度指标。其中,原真性测量题项中,饮食原真性来自Jang[119-120]、曾国军[121]等的研究,包含2个公因子7个题项;文化原真性改编自焦世泰[122]、田美蓉[123]、梁子茵[41]等的研究,包含3个公因子9个题项;体验原真性来自谢彦君[124]与东道主感知因子结合进行题项测量,包含2个公因子8个题项,共计24项。旅游体验质量测量题项来自Kim[125]、樊友猛[126]等的研究,共计5个题项。问卷采用李克特五级量表进行赋值,由旅游者对1至5分分别进行评价(见表5.1)。

旅游管理论文参考

............................

第6章研究结论与展望

6.1研究结论

本文以诈马宴宴飨景观为例,从多维视角出发,运用隐喻抽取技术与因子分析、回归分析、IPA分析法,剖析东道主诈马宴宴飨景观原真性感知共识与旅游者体验质量,得出结论如下:

(1)由东道主质性分析可知:①诈马宴宴飨景观原真性感知因素涵盖内容丰富多彩,由24个不同种类的初始构念组成,集多种文化于一体。诈马宴并非单一景观,而是被多重表征与建构,赋予多样角色进行演绎的宴飨景观;②诈马宴宴飨景观原真性感知构成分为:饮食原真性、文化原真性、体验原真性三个维度;③与静态景观相比,动态景观更能赋予诈马宴生命与活力,应当加以重视与改进;④东道主普遍认为诈马宴宴飨景观原真度较高,且对商业化持支持肯定态度;⑤本地少数民族居民与导游视角并未被纳入到主流话语体现当中,忽视了他们的想法与建议。⑥东道主诈马宴宴飨景观原真性感知受人口统计学特征、恋地情结、经济利益和文化认同的影响。

(2)由旅游者定量分析可知:①通过因子分析:对24项诈马宴宴飨景观体验质量因子进行公因子提取,得出饮食体验、具身体验、审美体验、求知体验等4个公因子,其能包含所有因子所表达的含义。②通过回归分析:将提取的公因子与整体旅游体验质量做回归分析,得出4个公因子均影响旅游者的体验质量,其体验影响程度高低排列为:沉浸体验>审美体验>饮食体验>求知体验。③通过IPA分析:旅游者对于饮食与演艺两大类中的食物外观、食物味道、摆盘设计、精神风貌、热情洋溢、文化价值等6个感知因子的期望值很高,而实际感知却不尽如人意,需进一步加强与改进。同时旅游者与东道主都认为主客互动是最为满意的因素,相反饮食与演艺还需进一步挖掘与探索。④旅游者诈马宴宴飨景观体验质量受人口统计学特征、目的地情境和服务体验的影响。

参考文献(略)