本文是一篇教育论文,本研究从家校社共育的视角出发,结合对Y市J区五所小学的实地调研和现有研究文献的分析,了解受访学校在留守儿童家校社共育方面的实际情况、识别其存在的问题并探讨问题背后的原因,进一步提出相应的优化策略。

第1章绪论

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

2016年2月,国务院发布了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,明确指出要重点加强对农村留守儿童的干预帮扶,特别是针对一些特殊情况下的留守儿童,如无人监护、父母一方外出另一方无监护能力、失学辍学、无户籍等重点对象①。留守儿童问题在我国城镇化和基础教育改革与发展过程中愈发凸显。他们在成长过程中缺乏父母的陪伴、关心和关爱,因此在学习、行为习惯和心理发展等方面面临诸多挑战。这一问题的出现,使得留守儿童的身心健康成长问题成为亟需探讨和研究的重要议题。

2022年《家庭教育促进法》正式实施,法律明确“家庭教育应当符合家庭教育、学校教育、社会教育紧密结合、协调一致的要求”“各级人民政府指导家庭教育工作,建立健全家庭学校社会协同⼈机制”②。在《家庭教育促进法》之前,我国尚未在全国范围内制定专门的家庭教育及家校共育法律,相关内容主要分散在《民法典》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律中的相关条款。这导致了家庭教育的法律地位得不到充分确认,家庭与学校之间的教育边界不够清晰,同时也妨碍了家校社协同育人机制的畅通运行,也影响了我国教育的健康发展。《家庭教育促进法》的颁布实施填补了我国家庭教育法律制度的空白,为家庭教育和家校社共育提供了更加坚实的法律保障和指导。

.........................

1.2国内外研究现状

本课题从家校社共育角度,探寻留守儿童问题研究,旨在促进留守儿童健康成长。选择中国知网获取相关文献,在中国知网输入主题为“留守儿童”且篇名包含“家校社”,检索出12条记录;但关于“留守儿童”研究成果比较丰富。

1.2.1国内研究

“留守儿童”这一概念在我国于1994年首次被提及。在1994年至2000年期间,国内学者对于留守儿童的研究相对较少。自2000年以后,随着儿童留守现象的日益普遍,这一社会问题逐渐凸显,不容忽视。从2004年起,学术界对于留守儿童的研究呈现出逐年增长的趋势,至2016年达到研究的高峰。值得注意的是,近几年对于留守儿童的研究热度依然持续升温,未见减退。学者们从多个维度深入剖析和探讨了留守儿童问题,并已取得显著的研究成果。

第一,留守儿童问题成因方面的研究。早期的观点将家庭教育的不足视为留守儿童困境的主要直接原因,而将学校教育体系和社会文化观念的影响视为次要因素。然而,周全德、齐建英等学者强调,解决留守儿童问题对于经济和社会的可持续发展以及社会和谐具有重要意义,主张采取多元化、综合性的管理策略。根据这一观点,家庭教育的缺失不仅引发了留守儿童个体问题,还可能导致更广泛的社会问题①。家庭教育缺失不仅引发留守儿童个体问题,也可能导致更广泛的社会问题。

第二,留守儿童心理方面的研究。综合多方专家学者的观点,普遍认为留守儿童现象对儿童心理健康的负面影响较为显著,其心理问题不容忽视。韩晓明与李雪平两位学者对我国留守儿童的心理问题进行了系统性梳理,总结出其常见的性格特征,如内向性、自卑感、社交意愿低、攻击性倾向、情感淡漠、强烈的攀比心理以及容易紧张和焦虑。在人际交往层面,他们往往表现出自卑、封闭、高傲以及不愿与人主动交流的态度②。王运彩同样指出了留守儿童存在的这些心理问题,并提议应从学校、家庭、社会三个层面入手,对他们可能出现的心理危机进行及时干预。由于父母角色的缺失,留守儿童在成长过程中常常缺乏必要的关爱,这种情感的匮乏对他们的性格塑造和世界观、人生观、价值观的构建产生了不小的负面影响③。

..................

第2章J区留守儿童家校社共育现状调查

2.1 Y市J区概况

家校社共育是指家庭、学校和社会之间的相互支持与合作,共同致力于对学生进行正确引导和教育,从而促进学生的全面发展。在本研究中,采用了问卷调查与实地访谈的研究方法,本研究针对的主体包括J区留守儿童的家长或代养人、教师及学校管理人员,目的是深入探究他们对于留守儿童在家校社共育体系中的看法和理解。研究关注点包括留守儿童的家长或代养人与教师对家校社共育策略的认知、这一模式的具体实施状况,以及学校家长委员会的组建和运作等多方面。以了解J区留守儿童家校社共育的现状及实施过程中存在的缺陷和不足,为后续对J区留守儿童家校社共育问题及其成因进行深入分析奠定了研究基础。

Y市J区位于湖南省东北部,是1996年经国务院批准设立,由原两大农场撤并而成的县级行政区,辖四个镇、一个街道、一个生产场,总面积718平方公里,是Y市中心城区三大组成部分之一。2022年实现地区生产总值190.01亿元,同比增长4.9%。全区户籍人口24.65万人,总户数10.58万户。其中,城镇人口13.73万人,乡村人口10.91万人;男性12.46万人,女性12.18万人;0-17岁年龄段4.68万人,占总人口比为19.0%;18-34岁年龄段50.23万人,占总人口比为20.4%;35-60年龄段10.18万人,占总人口比为41.3%;60岁及以上年龄段4.76万人,比上年增长1.3%,占总人口比为19.3%。户籍人口城镇化率为55.73%,常住人口城镇化率为62.23%。截至2023年上学期,J区拥有小学26所,在校学生数11354人。初级中学6所,在校学生数5364人。高级中学2所,在校学生数3116人。中等职业教育学校1所,在校学生数1044人。J区作为Y市经济基础相对而言较为薄弱的地区,近年来留守儿童人数迅速增加,其留守儿童问题也具有一定的普遍性。

...................

2.2研究设计

本研究采取了综合性的数据收集和分析策略,通过使用问卷星平台发放问卷,结合SPSS进行信效度分析并利用Excel进行图表分析,利用相关工具,为研究提供了相对可靠的数据支持。

2.2.1调查问卷

1.调查问卷的编制

本研究参考了其他研究者的问卷,并在导师的指导下进行修改,对J区的教师和留守儿童家长进行了详细调查,旨在深入探索J区城镇留守儿童家校社共育的现状。调查问卷包括《J区留守儿童家校社共育现状调查问卷》(教师卷)和(家长卷)。《J区留守儿童家校社共育现状调查问卷》(教师卷)见本文附录1。《J区留守儿童家校社共育现状调查问卷》(家长卷)见本文附录2。

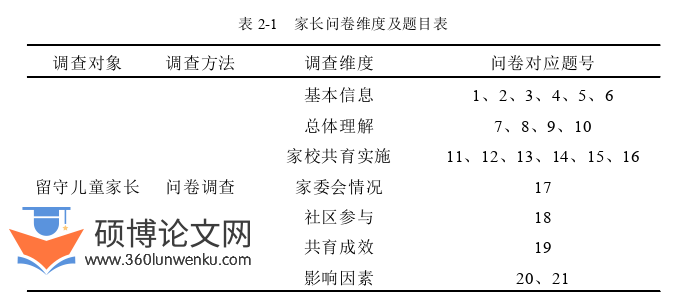

问卷中第一部分为教师和留守儿童家长或代养人的基本信息。见表2-1及表2-2,调查问卷分为四个部分:首先是收集被调查者的基本信息。教师问卷涉及性别、学历、教学年级、工作年限和职务等基本信息。留守儿童家长问卷包括性别、身份、子女年级、监护人、父母在外务工情况、父母回家频率。第二部分调查对象对家校社共育的总体理解;第三部分旨在揭示留守儿童家校社共育的实施状况,包括合作模式、频次、内容、成效及家长委员会和社区参与的情况,以便了解留守儿童的家长和教师在共育过程中的参与程度、合作情况和取得的成效;第四部分则深入剖析影响家校社共育实施的各种因素。

教育论文怎么写

........................

第3章J区留守儿童家校社共育的问题及原因..........................26

3.1留守儿童家校社共育中存在的问题.............................26

3.1.1共育主体的认识和能力不足.............................26

3.1.2共育层次不高且缺乏系统性.............................27

第4章优化留守儿童家校社共育的对策...............................37

4.1学校方面的策略............................................37

4.1.1明确学校的共育责任,强化学校主导作用.................37

4.1.2建立家校社互通机制,增强三方合作交流.................37

结语.................................44

第4章优化留守儿童家校社共育的对策

4.1学校方面的策略

4.1.1明确学校的共育责任,强化学校主导作用

学校作为一个专门进行教育活动的组织,配备了完善的管理体系和专业的教师团队,承担着在教育过程中发挥核心作用的责任。确立学校在共育过程中的责任,并加强其在整个家校社共育体系中的主导地位,对于促进学生尤其是留守儿童的全面发展至关重要。学校不仅是知识传授的场所,更是学生社会、情感以及心理发展的重要环境。对于留守儿童而言,由于父母长期不在身边,学校在他们的成长和教育中的作用变得尤为重要。学校不仅是教育责任的主体,还应该是连接社会各种资源和力量的中心,注重对留守儿童的个性化关怀,致力于推动他们身心健康的全面发展,以此来减轻家庭教育的不足带来的影响。通过明确学校在共育体系中的角色,可以更好地促进家庭、学校和社会三方的有效协作,共同为留守儿童提供一个稳定、全面、均衡发展的成长环境。为此,学校需要采取主动策略,建立和完善家校互动机制,积极引导家长和社区参与到留守儿童的教育过程中,同时,通过提供多样化的教育资源和活动,满足留守儿童多方面的成长需求。在这一过程中,学校的主导作用不仅体现在教育管理和资源整合上,更在于能够为家庭和社区参与共育创造条件,激发他们的参与热情,共同营造支持留守儿童健康成长的良好环境。良好的学校教育能够有效补充家庭教育的功能性缺失。因此,在家庭教育缺位的情况下,学校必须在家校合作中承担起主导作用。能够尽量的减弱孩子成长过程中父母没有在身边给留守儿童带来的不良影响。

教育论文参考

..........................

结语

家校社共育作为解决留守儿童教育管理问题的重要措施之一,对留守儿童的全面成长起着重要的作用。本研究从家校社共育的视角出发,结合对Y市J区五所小学的实地调研和现有研究文献的分析,了解受访学校在留守儿童家校社共育方面的实际情况、识别其存在的问题并探讨问题背后的原因,进一步提出相应的优化策略。得出以下结论:

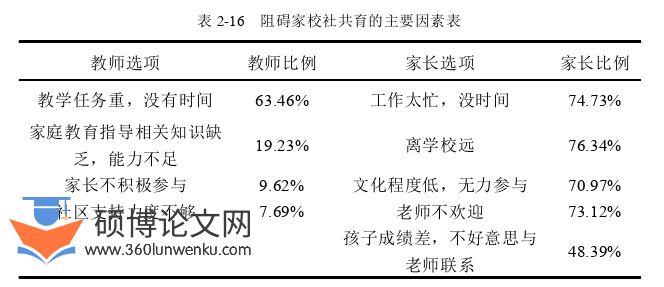

第一,对J区五所小学的留守儿童家校社共育情况进行实地调查,了解到尽管该区的留守儿童家校社共育取得了一定的成效,但大部分学校仍然面临一系列问题。特别是在师资、资金和观念等方面存在着较大的阻力,这些因素制约了家校社共育的有效实施。

第二,探讨J区留守儿童家校社共育存在的问题并剖析其原因。J区留守儿童家校社共育存在的问题主要表现在以下几个方面:共育主体的认识和能力不足;共育层次不高且缺乏系统性、共育内容狭窄、共育制度不完善等。原因基于学校、家庭和社会三个层面。

第三,针对留守儿童家校社共育的问题、原因,基于“共同责任”理论和“交叠影响域”理论,本文从学校、家庭和社会层面来提出对策。只有家庭、学校和社会共同努力,共同构造良好的教育生态,才能更好地关注和支持留守儿童的成长,促进他们的全面健康可持续发展。

参考文献(略)