本文是一篇机械论文,本文在综述国内外微小孔测量方法的基础上,对现有方法进行了对比分析,提出了一种基于电容式位移传感器的异型微小孔测量方法,对此测量方法进行了原理分析,设计并构建了测量方法的实验验证装置,开展了实验研究。

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

随着微加工技术和工艺的快速发展,微纳尺度三维制造的趋势不断增长,各领域对微小部件的需求逐渐扩大,尤其是具有复杂结构或高深宽比等微观特征的微小器件。将这一类微小器件引入宏观核心器件的设计与制造中,已经成为新一代制造领域的发展趋势之一。其中,微小孔这种特征广泛存在于众多精密部件之中,从发动机的汽油喷油嘴、微流控装置中的流体通道、燃料电池、3D打印装置的喷墨嘴、光学仪器的微小孔径,到航空发动机中涡轮叶片气膜孔、雾化喷嘴等。微小孔的关键尺寸范围从几十微米到几毫米,且部分微小孔的深宽比高于3:1,甚至10:1。在这些关键零部件中,不仅要求这些微小孔在出入口的孔径需要保持较高的精度,甚至还要求在这些微小孔的内部也呈现出特定的形状,以满足特定的功能需求。

传统的三坐标测量机虽然已经具有较高的测量精度,但是因为探针尺寸、接触力等问题,无法满足上述特殊微小孔的测量,难以评估孔内部的圆度、直线度、圆柱度、表面粗糙度等参数,只能测量孔出入口的形状参数。同时,受制于测量器具的使用空间要求,测量操作不便,效率偏低。特别是深孔、盲孔、异形孔,测量难度更大[1-13]。

因此,本文针对目前微小孔测量存在的难点问题,分析总结微小孔测量方面的技术发展状况,对微小孔测量不同的原理方法进行分析,并对微小孔测量技术发展趋势进行探讨。

.......................

1.2 国内外研究现状

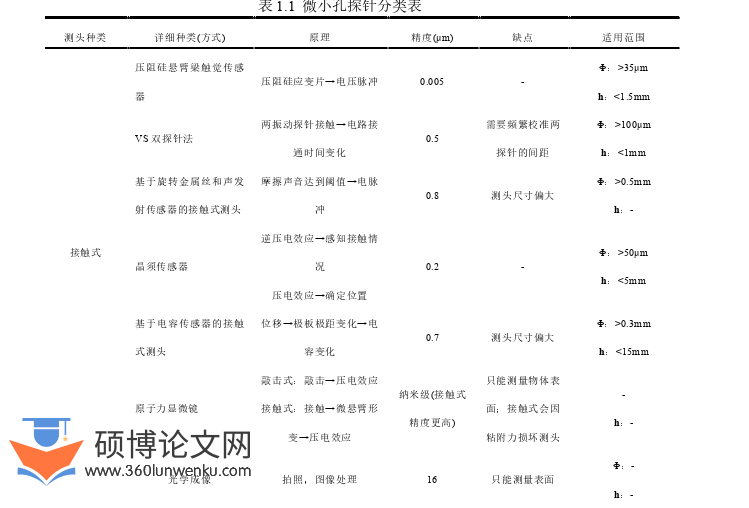

随着工业需求的发展和科技的不断进步,研究人员根据不同的测量原理,已经设计出了众多原理不同的微小孔测量技术与系统。纵观现在大部分微小孔测量系统所能达到的精度,可以综合考虑测量的尺度,分为4个等级:0.1mm以下、0.1-0.3mm、0.3-1mm、1-5mm。对于深宽比较小的或是对孔内轮廓精度需求不高的微小零部件,通常只需要进行孔的表面形状测量即可。而对于深宽比较大的微小孔,现有的非接触式测量方法基本不能适用了,学者们根据多种不同的原理,设计出了许多精度非常高的接触式探针用于孔外及孔内轮廓的参数采集。本文将涉及到的探针类型、原理、精度、缺点以及使用范围归纳如表1.1所示。

机械论文怎么写

.........................

2 基于电容传感器的异型微小孔三维测量原理

2.1 基于电容传感器的异型微小孔三维测量系统构成

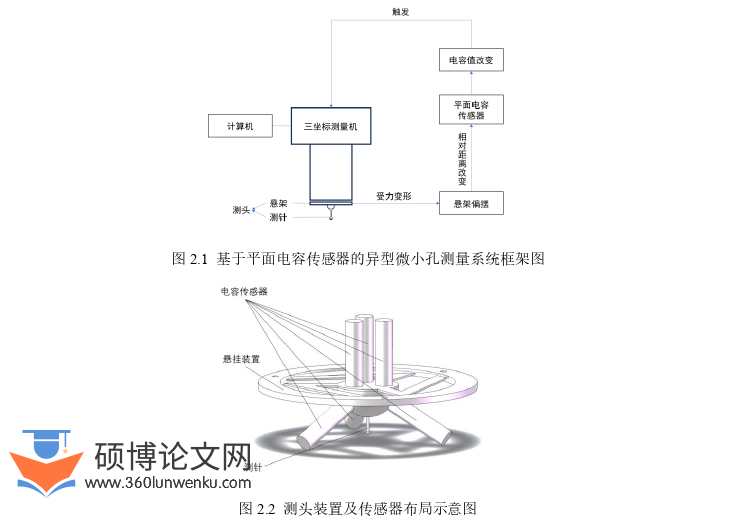

构建的异型微小孔测量装置专门用于测量直径在0.3mm至5mm之间的微小直通孔和某些特殊形状的孔。该系统由驱动机构、测量探头和传感器三大部分组成,其结构框架如图2.1所示,而测量探头的构型示意图则如图2.2所示。

机械论文参考

本文的测头选择接触式测量方式,当测头的测针尖端受到横向或其他方向的力时,会沿着受力方向产生侧向偏移,从而偏离其最初的垂直状态,并将位移向上传递至悬挂装置。在测量装置中,平面电容传感器对称地布置在悬挂装置的六个位置上,以监测电极半球的位置和姿态。当悬挂装置中心的电极半球发生偏移或位移时,会触发平面电容传感器输出电压的变化,这一变化被用作系统的触发信号。在进行微小孔测量时,需要与高精度的三坐标测量机配合使用,通过驱动测头与待测物体接触。在测头装置触发的瞬间,结合三坐标测量机的位置数据和传感器数据,可以获取接触点的真实坐标,实现对微小通孔及异型孔的精确测量。

在本文所设计的微小孔测量装置中,测头组件和平面电容传感器是构成系统关键的部件。测头的测针尺寸直接限定了能够测量的孔径尺寸及其他关键参数,而测头的悬挂机构和用于监测悬挂系统偏移的平面电容传感器则主要影响着系统的测量准确度。在进行孔径测量时,由于需要将测针插入孔中,测针的直径必须小于被测孔的直径。一般来说,系统使用直径小于0.3mm的测针就能测量相应的微小孔;同时,为了满足微小孔测量的需求,特别是对于形状不规则的微小孔,必须采用设计合理的测头和高精度、高分辨率的电容传感器。

............................

2.2 电容式传感器的测量原理

电容传感器的工作原理是将待测量的物理量转化为电容传感器电容量大小的变化,然后与之相连的电路将该变化转换成其他电参量,如电压进行输出,实现检测功能[36]。

电容传感器因其设计简洁、体积紧凑、响应灵敏等特性,能够实现非接触式的测量,并且能够在高温、剧烈振动等极端环境下稳定运行,因此被广泛应用在各种精密的系统中,尤其是在测量领域中。电容传感器能够准确测量位移、角度等多种物理量在微观领域的细微变化[37]。

变极距电容传感器的工作原理可以参考图2.5,其中Δd表示活动电极与固定电极之间的相对移动距离[39]。根据公式(2.1)可知,在两电极的正对面积和它们之间的介质(即介电常数)保持恒定的情况下,电容C与两电极之间的相对距离d成反比关系。

本文设计的测头在与被测件表面相互接触而受到接触力时,悬挂装置会根据受力,因横向力而偏摆、因轴向力而上下移动。因为接触力非常小,偏摆、位移也小,采用平面变极距型电容式传感器测量传感器与悬挂装置之间的相对位移,并将采集到的电压信号作为测量系统的触发信号。因为测头在受到非横向负载产生形变时,并不是单纯的平移位移,而是Z向平移与X、Y轴转动叠加的状态,悬挂装置最终表现出的状态就是平移与旋转叠加的形式。如图2.8所示,计算倾斜电极板的电容改变量具有一定复杂性,计算前需要先考虑平移对电容的影响,再考虑倾斜对电容的影响。

..........................................

3 基于电容传感器的异型微小孔测头系统结构和力学模型 .............. 30

3.1 测头系统力学结构 ................................. 30

3.2 测头系统力学模型 ................................ 31

3.3 测头结构参数设计 ...................................... 34

4 基于电容传感器的异型微小孔测量实验研究 .................................. 42

4.1 测头结构的设计要求 ................................. 42

4.1.1 测针的设计要求 ........................................... 42

4.1.2 测头悬挂装置的设计要求 ..................................... 42

5 结论与展望.................................... 62

5.1 结论 ............................................ 62

5.2 展望 ........................................... 62

4 基于电容传感器的异型微小孔测量实验研究

4.1 测头结构的设计要求

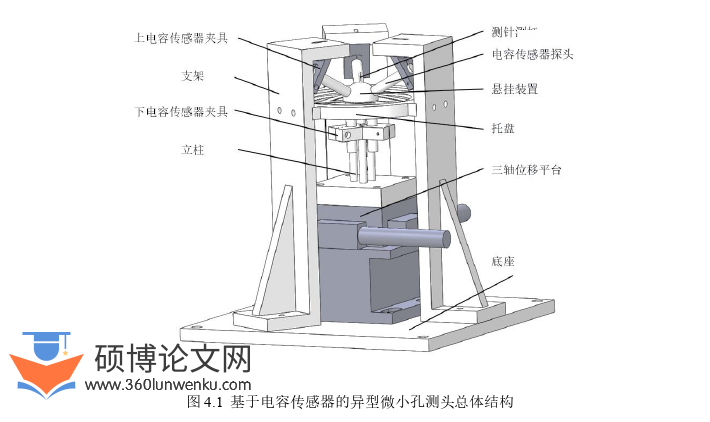

基于电容传感器的异型微小孔三维测量系统验证实验的装置中,测头是其中最重要的部分。测头在测量过程中,测针尖端的位移量和偏转量是通过电容传感器感应其与之对应的半球上特征点相对距离变化得到的。因此,对测头进行合理严谨的设计是必要的。

基于电容传感器的异型微小孔测量验证装置测头的机械部分主要由测针、悬挂装置和支架及其连接件组成。在设计中,需要考虑到各部分的强度、刚度、弹性、热膨胀系数等属性以保证装置自身的稳定性、刚性和可恢复性。还需要基于实际实验环境和设备去考虑整体的装置尺寸、布局和重量,以达到能够进行实验的条件。下面针对测头的各部分提出一些具体的设计要求。

机械论文参考

.............................

5 结论与展望

5.1 结论

本文在综述国内外微小孔测量方法的基础上,对现有方法进行了对比分析,提出了一种基于电容式位移传感器的异型微小孔测量方法,对此测量方法进行了原理分析,设计并构建了测量方法的实验验证装置,开展了实验研究。论文的主要研究工作和成果如下:

(1)提出了一种基于电容式位移传感器的异型微小孔测量方法。在对多种类型电容传感器进行比较分析后,选择了变极距型电容式位移传感器,采用上下二组共六个电容传感器对测头中心电极半球进行位置姿态检测,建立了特征点坐标与测头位移偏摆的特征方程组,确定其位移偏摆与实际坐标的关系,实现了电容传感器对测头实时位置姿态检测的理论基础。

(2)建立了测头装置的刚度模型,对测头进行了三维各向同性设计。使用田口正交实验法与有限元仿真相结合确定了测头悬挂装置的相关参数,梁长宽厚度分别为21.4mm、3.2mm、0.28mm,测针长度为3.2mm,直径为0.6mm,仿真中测头分别受到位于XOY和XOZ平面30mN的负载,测头尖端平均形变量分别为17.516μm和17.521μm,且最大各向同性误差分别为0.010μm和0.063μm,结果测头具有三维各向同性。

(3)搭建了异型微小孔测量方法的实验系统,开展了实验研究,验证了该测量方法的可行性。测头装置的性能测试结果:重复精度为亚微米级,分辨力小于1μm。以孔径为4mm,圆度为0.03mm的圆孔样品为测量对象进行了孔径测量实验,测量得样品孔径为3.9868mm,在样品的圆度误差范围内,结果有效,初步证明本文提出的测量方法的可行性。进行了无损斜面和有损斜面的测量,结果表明测量系统具有三维传感能力;以簸箕孔为测量对象,对簸箕孔进行轴线提取,进行了重复性实验,提取的轴线的重复性误差小于4μm,证明了该方法可有效测量异型小孔。最后,对测量系统的不确定度进行了分析,结果为2.7μm。

参考文献(略)