本文是一篇经济管理论文,本文构建的“测度评价-时空演化--归因分析”逻辑模型具有可行性与逻辑性。可行性在于评价指标体系全面考虑了流域实际情况,基于改进的TOPSIS法的测度值真实反映了土地生态安全水平且各市域之间具有可比性。

1绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

自改革开放以来,我国经济取得高速增长,但其背后是高强度、不合理的自然资源开发利用,并相继催生了资源约束趋紧、环境污染严重、生态功能退化等诸多问题,特别是土壤污染、大气污染、水污染以及水土流失、土地沙化等问题,已严重影响甚至威胁到国民健康,国家安全范畴也延伸至生态安全,开始重视自然环境的恶化及其对社会持续发展的潜在威胁[1]。审视诸多生态安全问题的频发,根本原因在于人类为加大自然资源的开采范围与强度而对土地资源进行盲目开发,导致土地资源受到严重破坏,不断逼近甚至超越其生态承载力,造成了生态环境不可逆转的地步。“皮之不存,毛将焉附”,没有土地生态安全,任何系统就不可能实现可持续发展,土地生态遭到破坏将反作用于人类社会影响其可持续发展,因此土地生态安全直接关系着人类社会发展进程。尽管我国经济由高速增长迈入高质量发展的新阶段,土地资源过度开发导致土地的结构和功能受损的基本情况没有变,水土流失、土壤沙化、耕地林地锐减等现实问题时刻发生,土地生态安全问题不得不重新审视并予以重视。目前学术界对土地生态安全的研究不断深入,研究方法已初步构建,但还存在土地生态安全的概念界定不统一、空间动态评价较少以及流域等大尺度研究缺乏等问题。步入新发展阶段,土地生态安全作为推动区域经济社会可持续发展的必要前提,开展相关研究亦是对“高质量发展”这一时代需求的回应。

黄河流域作为国家生态安全的重要生态屏障和社会经济发展的重要经济地带,覆盖了由西北地区到东部渤海的能源基地、农业生产基地和重要经济带,在国家发展中具有极为重要的战略地位。但是,黄河流域的生态本底较为脆弱、资源禀赋差异显著,区域发展不平衡问题由来已久,加之过去高强度、低效率的土地利用方式加剧了流域内水土流失与人口贫困现象,严重威胁流域生态安全及社会经济发展。2019年9月,习近平总书记将“黄河流域生态保护和高质量发展”上升为重大国家战略,强调黄河流域高质量发展要以生态保护为先,要更加注重流域内经济发展的质量和效益,以稳定经济增长和优化经济结构为推手激发良好的社会生态效益[2]。

经济管理论文怎么写

............................

1.2研究内容及方法

1.2.1研究内容

基于人地关系理论和可持续发展等理论,研究了黄河流域各市域土地生态安全时空演化特征及其影响因素,并给出有针对性的优化策略。论文的核心有三部分,一是综合黄河流域基本概况,依据土地生态安全运行过程机理,构建针对黄河流域的评价体系;二是基于土地生态安全测度结果,利用空间模型和ESTDA法分析其时空演化特征;三是利用地理探测器和空间计量模型,分别对土地生态安全空间分异性和依赖性进行影响因素分析,根据分析结果提出黄河流域土地生态安全优化策略,论文共7个章节,具体如下:

第一章,绪论。首先从土地生态安全的重要性和黄河战略的迫切需求出发,对研究背景进行简要梳理,分析了研究意义,进而提出具体研究内容与方法,并绘制总体的研究框架图,归纳梳理研究思路。

第二章,相关理论基础及文献综述。本章对研究中可能涉及到理论进行归纳整理,并从评价分析、演化分析和影响因素因素等方面对国内外有关土地生态安全的文献进行了梳理,最后进行既有文献述评。

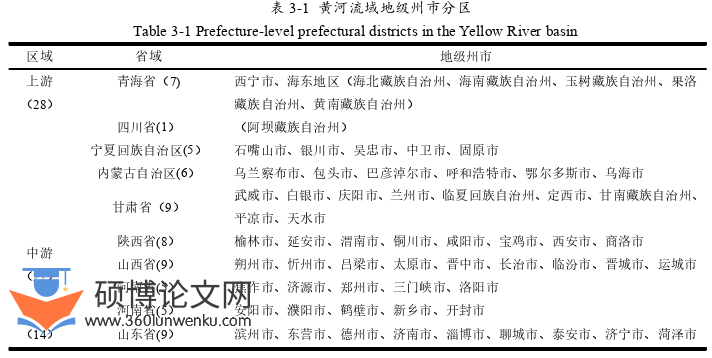

第三章,研究区域概况。本章首先从地理与行政区划两方面分别介绍黄河流域的地理位置与研究单元,而后介绍了土地生态安全的自然、经济、社会子系统特征,并从土地利用概况和土地生态安全概况对黄河流域进行简要分析,提出黄河流域土地生态安全研究的必要性。

第四章,黄河流域土地生态安全评价模型构建。本章主要分为3个部分,第一部分探讨了土地生态安全的运行机理,进一步明确了“驱动力-压力-状态-影响-响应”五个过程子系统的合理性;第二部分在土地生态安全概况分析和土地生态安全运行机理分析的基础上,构建了黄河流域市域评价指标体系;第三部分则从测度与演化两个模块构建评价模型,明确本文选用的研究方法。

............................

2相关理论基础及文献综述

2.1相关理论基础概述

2.1.1人地关系理论

人地关系理论是人们对于人地关系的客观现象的主观认识,是人们对自然环境在经济发展中作用的看法。西方近代地理学在探究人地关系的过程中形成了多种学派:

(1)环境决定论

环境决定论出现在农业文明时期。拉采尔在《人类地理学》中将环境决定论引入到地理环境决定论,认为环境是以盲目的残酷性统治着人类,此后拉采尔的学生森普尔通过《地理环境之影响》将这一思想传播到美国,认为“只言地理要素与地理影响,不言地理的限定要素,且慎言地理之支配也”。马克思主义经典作家马克思也认为任何一个文明都离不开地理环境,普列汉诺夫特别重视自然界对社会生产力状况的影响。

(2)生产力发展与文化决定论

生产力发展与文化决定论,出现在工业文明时期。德伯里在1988年指出,环境影响是一种逐渐减小的力量,而文化的限制因素正在逐渐增加,可以改造自然环境。该理论的极端是“人类中心主义”,主张把人的利益作为价值原点和道德评价的依据,有且只有人类是价值判断的主体。但是过于强调人类中心主义,否定其他自然界物种的价值,就会导致人地矛盾,而如今倡导的可持续发展追求的则是一种“非人中心主义”或“弱人类中心主义”。

(3)人地关系“适应论”

英国地理学家罗士从主动适应的角度分析人类活动对自然环境的影响,强调了人类活动可以改变自然环境,同时自然环境对人类活动具有反馈性,二者相互作用[3]。适应论指出人类对环境的适应是一种客观需求,而不是早期法国“人地学派”白兰士提出人地关系或然论中的“心理因素”(人地关系是相对的,地理环境能够被人类有选择地改变和调节[4])。

...........................

2.2国内外相关研究综述

2.2.1土地生态安全概念界定

土地生态安全可追溯到1949年Aldo Leopold在土地功能状况评价时创造的“土地健康”概念与1989年IASA定义的“生态安全”概念。生态安全的定义为一定时空维度下生态环境不会对人类的生存、生活乃至生产造成威胁,而生态环境自身的稳定性不断加强的态势[39]。因此,延伸上述定义可将土地生态安全定义为一定的时空维度下,土地生态系统自身稳定健康发展且其对人类社会的可持续发展没有威胁或威胁较小,因此土地生态安全强调自然、经济和社会三方面的综合安全。

虽然目前学界对土地生态安全的基础概念已经做出很多界定,但目前还没有得到统一。如学者曲福田对土地生态安全的描述从人类出发,强调人类所处的环境是健康和可持续发展的,再如学者吴次芳对土地生态安全的描述从国家或地区出发,强调一定区域内的生态资源不受或少受环境制约与威胁。此外,学者蒙吉军从土地生态系统的结构和功能出发界定生态安全,他认为如果结构和功能都能维持在健康态势的话,那么土地生态系统就能为人类社会经济可持续发展提供支持,使得自然与社会、经济这一复合系统均能实现长久的协调发展。

综合来看,土地生态安全的基本内涵离不开以下两层:一是土地自然生态系统可能面对的风险与健康状态,二是土地自然生态系统对人类提供的服务是否能够保障其社会经济的可持续发展。换句话说,土地是承载一切的空间载体,土地生态系统自身会反作用于人类社会经济发展,因此土地生态安全对新发展阶段所提出生态环境保护和高质量发展具有极为重要的作用。

..............................

3 研究区域概况 .......................... 15

3.1 区位概况 ............................ 15

3.1.1 地理与行政区划 ............................... 15

3.1.2 自然与经济社会概况 .............................. 17

4 黄河流域土地生态安全评价模型构建 ................................ 31

4.1 土地生态安全运行机理分析 ............................. 31

4.1.1 土地生态安全运行过程 .......................... 31

4.1.2 D-P-S-I-R的相互作用关系 ........................ 32

5 黄河流域土地生态安全评价模型应用与结果分析 .......................... 65

5.1 黄河流域土地生态安全测度结果分析 ......................... 65

5.1.1 子系统测度结果分析 ............................ 65

5.1.2 综合测度结果分析 ......................... 78

6黄河流域土地生态安全影响因素模型构建与结果分析

6.1土地生态安全影响因素模型构建

6.1.1空间分异性影响因素模型构建

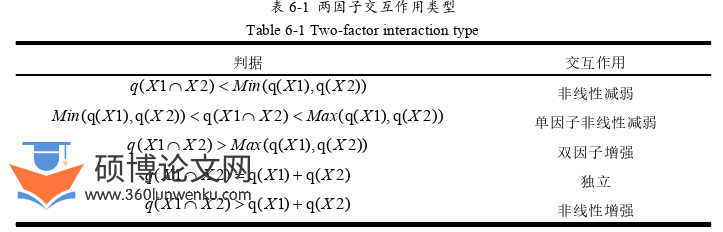

空间分异性即空间分层异质性(层内方差小于层间方差的一种地理现象,如地理分区、土地利用图、区域经济差异、主体功能区划等),前文5.1.2中的安全等级格局即空间分异性的体现,其影响因素研究通常选用地理加权回归模型和地理探测器模型,但前者更适用探究不同地理位置上的自变量和因变量之间的空间关系,如探究城市不同地点的房价与人口密度、交通便捷程度等因素的关系,而后者更适用于探究影响因素之间的交互作用和空间区域之间的异质性,如探究环境污染的影响因素和关键区域。因此,本文选用地理探测器构建空间分异性影响因素模型。

地理探测器的核心假设是若某个自变量对某个因变量有重要影响,那这两个变量的空间分布应该具有相似性[54],是一种能够探测属性值空间分层异质性并揭示其背后驱动力的统计方法。作为一种新兴的探测并利用空间分异性的工具,地理探测器擅长分析类型量,可以探测数值型数据(适当的离散化处理)与定性数据,并对两因子交互作用于因变量进行探测。该模型能够通过因子探测器判断目标因素是否为造成指标值空间分布差异的原因,相比一般统计量,地理探测器具有更准确、强烈的因果关系解释逻辑,因此可以用地理探测器探测流域土地生态安全的的空间分异驱动因素。

经济管理论文参考

...............................

7研究结论与建议展望

7.1研究结论

本文以黄河流域为研究对象,选取2012-2021年为研究期,探究其土地生态安全的演化特征和影响因素。首先,通过现状和机理分析构建土地生态安全评价指标体系,基于改进的TOPSIS法测度58个市域的土地生态安全水平及其子系统水平值,运用标准差椭圆和莫兰指数展开空间格局分析,其次通过ESTDA法进行时空演化分析,最后采用地理探测器和双固定效应的空间杜宾模型揭示土地生态安全空间格局的驱动机制,进而从驱动机制入手提出政策建议。本文的主要研究结论如下:

(1)本文构建的“测度评价-时空演化--归因分析”逻辑模型具有可行性与逻辑性。可行性在于评价指标体系全面考虑了流域实际情况,基于改进的TOPSIS法的测度值真实反映了土地生态安全水平且各市域之间具有可比性。逻辑性在于先后纳入空间因素和时间因素分析流域土地生态安全演化特征,且影响因素模型不再局限于土地生态安全水平的归因分析,更倾向于空间分异和聚集现象归因,不仅能解释流域土地生态安全呈现空间等级分布的原因,也能解释其呈现空间溢出效用的原因。

(2)测度评价方面。从测度结果看,黄河流域土地生态安全整体处于中等水平,呈现“下游领先-中游次之-上游垫底”分布特征与“逆整体化”的发展,下游土地生态安全改善速度强劲并优于上、中游市域。从安全等级看,流域各市土地生态安全主要处于风险级Ⅱ—亚安全级Ⅳ之间,呈现“东高西低、中部凹陷”的空间等级特征,伴随东部亚安全级的地市数量增多,中部风险级的地市数量逐渐减少,呈现“东部领先,中西部滞后”的演变速度特征,即“高值更高、四周辐射”的空间分异演变规律。从子系统测度结果看,随着响应提高并作用于压力子系统,使得压力子系统维持在安全高位,响应子系统则次之,与此同时,驱动力子系统也随人均GDP及其增长率和人口城镇化率的提升超越影响子系统,成为推动安全水平提升的第四子系统,其中以鄂尔多斯为代表的资源驱动型城市最为受益,但又因高碳排放落入所处流域段压力子系统最差梯队。

参考文献(略)