本文是一篇经济论文,本文首先对流空间、城市网络以及城乡融合的相关概念、相关理论、相关文献进行了梳理,剖析城市网络与城乡融合的内在联系。并从经济联系强度、信息联系强度两方面构建城市网络,接着从网络总体联系、网络结构演化角度分析长三角地区城市网络的发展现状,并对城乡融合水平及城乡融合区的空间发展进行分析。

第一章 绪论

第一节 研究背景及研究意义

一、研究背景

随着全球化和信息化的不断推进,城市网络已成为推动区域发展的重要力量。城市网络通过促进资源、信息、人才和技术的流动,加强了城市间的联系与合作,从而形成了一个高度互动和相互依赖的系统。这种系统不仅在城市层面上发挥作用,更对城乡融合产生了深远的影响。在中国经济高速发展的几十年间,中国逐渐采用单中心城市向多中心城市过渡的发展模式。面对日益加剧的城乡差距和区域发展的不平衡态势,我国提出了城市群和都市圈协同发展的策略,旨在优化城市空间布局,以此缩小城乡差距,并推动城乡融合发展。自党的十六大首次提出全面统筹城乡经济发展以来,城乡可持续发展便成为政府和学术界密切关注与研究的核心议题。党的十八届三中全会致力于消除城乡二元结构,明确倡导城乡要素的平等与自由流动,建立城乡一体化的发展机制。随后,党的十八届五中全会进一步强调了城乡区域协调发展、要素有序自由流动、资源环境可持续发展以及基本公共服务均等化的重要性,为城乡一体化体制机制的构建提供了方向。党的十九大首次提出“城乡融合发展”理念,取代了以往的“城乡统筹”和“城乡协调”等表述,这一政策的重大转变标志着城乡关系地位向平等化转变。城乡融合不仅映射出城乡关系的现状与发展趋势,更是开辟未来城乡发展新局面的关键路径。党的二十大报告进一步强调,要全力推动城乡融合与区域协调发展,促进经济提质增量,深入实施区域协调发展战略,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

经济论文怎么写

.........................

第二节 研究内容与思路

一、研究内容

本研究在深入分析长三角城市网络整体结构的前提下,从网络节点联系、空间联系、网络密度、度数中心度、网络节点等进行分析。接着从夜间灯光数据入手反映城乡融合水平的发展状态以及城乡融合区的延伸与扩展。通过社会网络理论,剖析了长三角城市网络与城乡融合之间的内在联系,并通过实证检验,旨在为长三角区域的一体化发展提供理论和策略上的支持。研究内容共分为六个部分,具体如下:

第一章,绪论。阐述“流空间”下城市网络与城乡融合的背景以及研究意义,确定本文研究内容,选择合适的研究方法,构建研究技术路线,并指出论文可能的创新之处。

第二章,相关理论与机理分析。首先对相关概念进行界定和辨析,主要关于流空间、城市网络与城乡融合;其次结合空间相互作用理论、聚集经济和扩散效应理论、核心-边缘理论和城市网络理论对所研究的问题进行探索;最后对相关文献进行梳理。

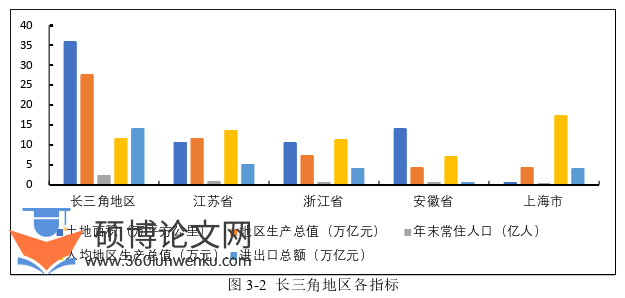

第三章,研究区域与数据处理。本章依据长三角一体化发展规划确定了研究区域为上海、浙江、江苏和安徽41市。接着构建“经济流”和“信息流”城市网络,使用社会网络分析方法来测网络密度、中心度等。最后选取城乡融合水平指标。

第四章,长三角城市网络结构与城乡融合演化分析。从网络节点联系、空间联系、网络密度、度数中心度、网络节点等进行分析。并通过ArcGIS、Ucinet可视化分析长三角地区空间联系格局。接着从夜间灯光数据入手反映城乡融合水平的发展状态以及城乡融合区的延伸与扩展。

.........................

第二章 相关理论与机理分析

第一节 相关理论

一、概念界定

(一)流空间

“流空间”是卡斯特(Castells)于1996年提出的,城市的发展过程中,组织和单位间通过信息流动形成信息网,使空间呈现出一种“流空间”的形态。中心地理论作为“流空间”的传统核心理论,旨在说明城市内部具有等级特征。泰勒(Taylor)系统分析了世界城市网络的空间架构,证实了城市之间是通过合作与竞争来达到相互影响的,充分说明了中心地理论的正确性。“流空间”是指在远距离范围内,人、物和信息持续流动所构成并塑造的空间,其核心在于维持这些流动的持续性和动态性。“流空间”的结构包括流要素、流载体、流节点和流支配系统。流要素包括物质流和非物质流,前者通常以资金流、技术流、知识流进行网络交互;后者指可以负载于信息流的相关传输“流”。“流空间”的非对称性决定了“流空间”网络中将形成不同层级的节点,它们在“流空间”中担任不同的角色,通过流载体将要素交换连接到一起,这些节点可以发挥自身的信息通信基础设施和良好的政策、市场环境来带动其他节点城市的发展。

(二)城市网络

Camagni(1993)最早提出城市网络的概念,并主张城市间纵向与横向合作互动是评估城市网络发展水平的关键因素。相比于农业区位论、中心地理论等传统理论等级化的城市组织研究,网络化的研究可以加强资金、交通等要素的联系。城市网络是以城市为基本单元、交通线路为连接框架以及城乡互动为基础共同构成的一个网状结构的空间实体。城市网络是由不同层次的各种规模、服务等级和经济联系强度的城市为节点,以系统流为支撑,综合形成以中心城市为依托,以各级城镇为节点的综合城镇体系网络。

...........................

第二节 文献综述

一、关于城市网络的研究

(一)城市网络的研究尺度和研究方法

(1)基于“流空间”理论进行的世界城市网络研究

在“流空间”理论被提出之前,对于城市网络的研究多集中于城市的等级阐释,传统城市网络关注从经济、社会和空间等多个层面进行空间分析。世界城市网络的形成影响着区域城市网络,区域空间网络涉及经济学、社会学与规划学的各个方面,国内外大量学者对其进行了研究。自卡斯特提出“流空间”后,促使很多学者对区域空间的研究转向了城市的外部,开始更加关注城市网络的结构、功能和连接关系(Batten D F,1995)。克里斯塔勒(W.Christaller)的中心地理论认为一个地区成为最重要的中心地,不一定是因为其人口数量最多,而可能因为该地区在交通网络中占据了一个至关重要的战略位置,并且能够提供广泛的商品和服务。泰勒(Taylor)进一步修正了中心地理论,即中心流理论。区域空间组织模式正从传统的中心地模式向网络化模式发展。国外学者基于世界城市假说、流空间理论以及全球城市概念,将研究划分为全球层面、国家层面以及区域层面三个不同的尺度进行探讨,通过网络外部性(Camagni & Salone,1993)、基础设施(Malecki E J,2002)、企业组织和社会文化(Beaverstock J V,1996;Smith J,2008)等多路径展开对城市网络的实证研究。由泰勒(Taylor,2001)领导的全球化与世界城市研究团队对全球城市网络进行了详尽的分析,他们的研究成果主要集中在对城市间关系数据的深度分析和挖掘上,如通过专利合作数来构建全球城市创新网络、利用文献梳理方法构建全球合作网、建立商业连接关系和生产性服务业关系网络等。

国内对于城市网络的研究可以追溯到20世纪80年代,陆大道、周一星等许多学者结合中国特征、现实因素展开了对城市体系的研究(陆大道,1999;周一星,2001)。研究初期,研究多集中于探索城市的形成、城市的关系、城市体系的变化以及城市问题和城市发展路径等,随着改革开放,学者们开始研究城市的结构变化、国家对城市发展的政策效应、城市要素流动、城市层级(顾朝林,2008)以及城市空间相互作用(冷炳荣,2011)等。随着全球化进程的不断深化,城市空间的组织形态展现出多样化发展趋势,大量学者通过不同的方法以新的视角展开对城市网络的研究。

......................

第三章 研究区域与数据处理 ......................... 16

第一节 研究区域界定 .................................. 16

第二节 城市网络指标构建 ............................... 17

第四章 长三角城市网络结构与城乡融合演化分析 .......................... 21

第一节 长三角城市网络总体联系分析 ................................ 21

一、长三角城市网络节点 .................................. 21

二、长三角城市网络联系空间结构演变 ........................... 23

第五章 长三角城市网络对城乡融合的实证研究 .............................. 34

第一节 模型设定与数据来源 ................................ 34

一、变量选取 ..................................... 34

二、模型设定 ........................................... 35

第五章 长三角城市网络对城乡融合的实证研究

第一节 模型设定与数据来源

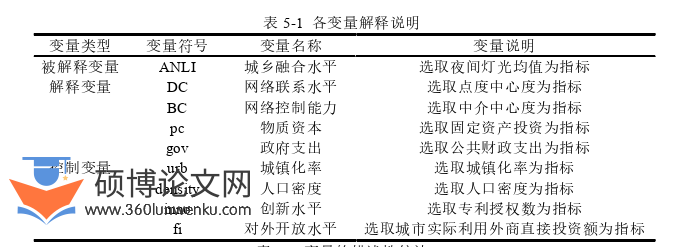

一、变量选取

(一)被解释变量

城乡融合水平(???????????????? )。在现有研究中,主要有以下几种方法:基于对城乡融合指标体系的构建(熊玲,2024;刘荣增等,2020;张宇雄等,2022);也有学者利用夜间灯光遥感数据来识别城乡的边缘区(Yang et al ,2017;杨艺等,2020)、建成区(白贺庭等,2019;舒松等,2011),并以夜间灯光均值来反映城乡融合水平(崔树强,2023;丁焕峰,2021)。夜间灯光值越大,则说明城乡融合水平越高。本文用夜间灯光均值来反映城乡融合水平。

(二)解释变量

城市网络点度中心度(???????? )。节点的点度中心度代表城市在整体网络中的联系水平。城市的点度中心度反映了城市的网络通达性,点度中心度值越大,节点的联系水平就越高(张新林、仇方道,2023;杜亚楠等,2023)。

(三)控制变量

(1)中介中心度(???????? )。节点的中介中心度反映了城市作为中介控制其他城市的能力。中介中心度较高的城市通常作为网络的重要节点城市或枢纽而发挥重要作用,但城市的控制能力越强,越会抑制其他节点城市的城乡融合水平。这里借鉴王硕和殷凤(2022)的做法来衡量中介中心度。物质资本(pc):反映城市投入差异等。借鉴韩珣(2024)和童珺玥(2023)的做法,采用固定资产投资进行衡量。(2)政府支出(gov):反映政府对城市经济的宏观调控。政府可以通过政策帮扶、转移支付和税收等手段来促进城乡居民的可支配收入,缩小城乡收入差距,进而促进城乡融合发展。这里借鉴代亚强(2023)的做法,使用公共财政支出来衡量。(3)城镇化率(urb):反映城市现代化发展水平。

经济论文参考

........................

第六章 研究结论与政策建议

第一节 研究结论

本文首先对流空间、城市网络以及城乡融合的相关概念、相关理论、相关文献进行了梳理,剖析城市网络与城乡融合的内在联系。并从经济联系强度、信息联系强度两方面构建城市网络,接着从网络总体联系、网络结构演化角度分析长三角地区城市网络的发展现状,并对城乡融合水平及城乡融合区的空间发展进行分析。最后从实证研究入手,以2011-2021年长三角41市为研究单元,采用空间杜宾模型对城市网络与城乡融合进行回归分析,得出以下结论:

(1)长三角城市网络结构的总体空间格局由结构“单一化”向“复杂网络化”转变。网络不断扩大且联系增多,从以上海为中心逐渐延伸至以上海、杭州、南京、合肥、苏州等城市为中心。2011年,网络结构单一,整体网络联系较弱。以苏州-上海、杭州-绍兴的关系最为紧密,呈现出线状,其中合肥、宁波、南通等多市呈现点状结构,仅仅与周围两到三城有弱联系;2021年,网络“X”型结构更加稳定,且上海-无锡-苏州三角网、扬州-镇江-南京三角网具有强联系。周边边缘城市与核心节点城市的联系由较弱联系向弱联系转变。这些长三角的“核心”地带,随着经济和社会的发展,网络联系趋于稳定,形成“X”型网络结构,并大范围辐射周边地区。长三角地区城市信息空间联系等级结构从“金字塔”型向“纺锤”型发展,联系强度空间格局分布呈现明显的增长特征,形成了以上海为区域核心,杭州、南京、合肥为重要节点的空间结构,长三角网络的空间规模的扩大化,但地区间的不平衡性仍然存在。

(2)长三角城市网络密度值逐渐增加。2011年,长三角城市间的信息网络密度值为0.016,这反映出城市间的联系尚不紧密。当时,长三角的空间布局主要由一级和二级城市构成,呈现出明显的空间等级划分。2016年,网络密度值增长至0.128,这一变化表明长三角地区原有的等级化空间结构被打破。除了省会城市间的网络变得紧密之外,各边缘市级节点联系也变得更强,网络结构基本成型。2021年,网络密度为0.126,虽然相较于2016年,网络微缩,但核心城市的联系比2016年更加密切,城市网络的结构趋于稳定,“网络空间化”的格局基本确立。从点度中心度看,城市联系出现向西北方向扩散的现象。长三角城市网络发展稳中向好,省会城市节点联系能力提升迅速,逐渐带动边缘城市进入长三角城市网络。凝聚子群结果显实,长三角地区形成了以上海为主导的沪宁、沪杭、沪湖、通苏嘉甬等环沪组团;以合肥为中心的皖东协作组团;由边缘地区组成的多市辐射区。

参考文献(略)