第1章 绪 论

1.1 选题背景

1992 年中国改革开放后正式实行城镇化体制改革,从 1978 年到 2015 年,中国城镇化率从 17.92%提升到 56.1%。其中,2011 年到 2015 年,中国常住人口城镇化率分别上涨了 1.59%、1.30%、1.16% 、1.04%和 1.33%,城镇化进入关键发展阶段(图 1-1)。 快速的城镇化进程导致以农民工为主的常住城镇人口“被城镇化”以及建立在城镇建设用地增量轻质的土地快速城镇化并存(杨丽霞,苑韶峰,王雪婵,2013)。在传统城镇化向新型城镇化转型的过程中实现“人——地”协调发展是城镇化关键阶段的重点与难点。 为此,《国家新型城镇化规划》(2014-2020)制定了新型城镇化过程中土地机制体制改革的重要纲领《深化土地管理制度改革》。2014 年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》提出了健全和深化农村土地制度改革及城乡发展一体化体制机制。同年 8 月,国土资源部、住建部、农业部与国家林业局联合下发《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》,从而将包括宅基地在内的集体建设用地纳入不动产统一登记制度,为打破城乡二元结构,建立统一的建设用地市场奠定了产权基础,同时也为 “增减挂”中由于原产权不明晰造成的利益分配不均奠定了基础。 2016 年发布的《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》国发〔2016〕8 号文件,其中两条重要内容分别为“完善土地利用机制”与“创新投融资机制”。其中,完善土地利用机制,要求“规范推进城乡建设用地增减挂”、“建立城镇低效用地再开发激励机制”及“完善土地经营权和宅基地使用权流转机制”。

........

1.2 研究意义

1.2.1 现实意义

研究新型城镇化进程中的土地集约利用是从土地角度解决城乡二元结构矛盾突出问题的有益尝试:有利于推动现代化农业规模化和组织化经营,提高农业劳动生产率和综合生产能力;有利于提高工业发展效率与质量;有利于从整体上提高土地的空间利用效率与资源优化配置。 同时,投融资改革在促进土地整治顺应市场经济发展的同时,为土地集约化利用提供了契机。通过新一轮融资体制改革和土地制度改革,为创新模式下的土地合理利用提供实践经验,也将促进各级国土资源主管部门的职能转变,提升监管与服务水平。

1.2.2 理论意义

首先,关于城乡土地统筹研究,主要集中于建设用地与农用地的集约利用。论文将城乡统筹、工农统筹、建设用地与农业用地统筹相结合,将“城乡建设用地增减挂”与土地整理以及投融资改革相结合,为城乡用地统筹发展理论实践提供有益探索。 其次,通过“增减挂”以及土地整治与土地集约利用的相互影响分析;”增减挂”以及土地整治不同投融资改革模式。探索有利于提高和完善土地集约的的新型模式以及融资方式和监管体制,为完善土地整治市场化理论方法提供参考。, 第三,通过对土地利用方式结构和集约程度的分析评价,从实证角度验证土地集约利用与可持续发展理论的科学性,对进一步完善新型城镇化进程中的土地利用规划与评价理论提供参考。

......

第 2 章 理论基础

2.1 土地报酬递减理论

土地报酬递减理论是在 1815 年由维斯特在其著作《资本用于土地》中第一次正式提出,其后法国农学派代表人物杜尔阁等人对该理论进行了详尽地表述。此后西方经济学家萨缪尔森、奥多尔布林克曼、马歇尔等人都对该理论进行研究。土地报酬递减理论可分为三个阶段:第一阶段,边际报酬递增,达到最大值后开始递减,平均报酬和土地总报酬递减,直至平均报酬达到最大值;第二阶段,边际报酬和平均报酬递减,直至边际报酬减少到零,此刻的土地总报酬达到最大值;第三阶段,边际报酬出现负增长,平均报酬和土地总报酬不断减少。从报酬递减理论的描述可知,当技术不变时,土地报酬的递增和递减主要取决于投入的可变生产要素和土地的配合比例,一定面积土地上并非投入的可辨生产要素越多越好,集约度是有一定条件和限制的。因此,土地报酬递减理论的三个阶段分别对应于可变生产要素的投入不足、投入适当和投入过度,从投入产出角度体现着对土地集约利用的约束。因此,掌握土地报酬递减理论是为了更好的优化建设用地的投入和产出关系,以及为科学选择土地利用集约度提供依据。

........

2.2 土地供给稀缺性理论

随着新型城镇化进程的推进中的产业发展、人口增长和社会经济文化及第三产业发展,必然面临对建设用地的需求增加。由于土地资源的有限性从而导致其供给的稀缺性。建设用地供给的稀缺性,一方面表现为其与农业用地等其他用途的竞争,另一方面表现为特定区域(如城市、建制镇和农村居民点)以及特定用途(如住宅用地、工业用地等)土地供给的特别稀缺上。因此,建设用地需求的弹性和供给的非弹性之间的矛盾使得地方政府必须走土地集约利用道路。

.........

第 3 章 “新型城镇化”及进程中的“土地集约利用”内涵 .... 23

3.1 新型城镇化内涵分析与土地利用特征 .......... 23

3.1.1 城镇化及城镇化水平测度 ........... 23

3.1.2 新型城镇化内涵 ........... 25

3.2 基于新型城镇化的土地集约利用内涵 .......... 25

3.2.1 前人对“土地集约利用”内涵的研究 ........... 25

3.2.2 笔者对“土地集约利用”内涵的探讨 ........... 26

3.3 本章小结 .......... 28

第 4 章 城镇化发展与土地城镇化关系及问题分析 ........... 29

4.1 什么是“土地城镇化” ...... 29

4.2 经济发展与土地城镇化的关系 ...... 29

4.3 土地城镇化中的问题分析 ...... 32

4.4 土地利用体制机制改革机遇 .......... 36

4.5 本章小结 .......... 39

第 5 章 城乡建设用地增减挂钩问题与对策分析 ....... 40

5.1“城乡建设用地增减挂钩”回顾性分析 .... 40

5.1.1 制度起源与变迁 ........... 40

5.1.2 发展阶段划分 ....... 40

5.2“城乡建设用地增减挂钩”的本质分析 .... 43

5.3 “城乡建设用地增减挂钩”进程中的问题 ....... 46

第 7 章 实证研究——重庆市合川区新型城镇化进程中的土地集约利用研究

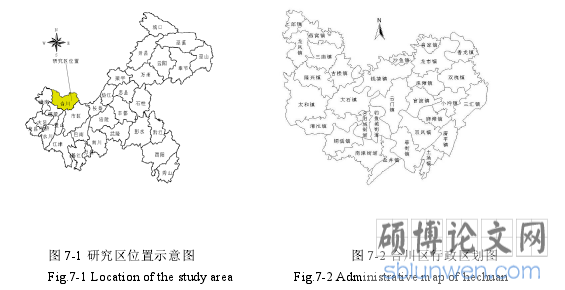

重庆市作为我国中西部地区的唯一直辖市,于 2007 年与成都市一同被国家发改委批准为全国城乡统筹综合配套改革试验区。合川区作为重庆的北大门,是重庆北部区域中心城市和“1 小时经济圈”的重要板块。是重庆六大卫星城市以及城市拓展新区的 12 区之一。在重庆五大功能区域战略中,合川被确定为城市发展新区,肩负起“全市工业化和城镇化的主战场”重要责任。因此,研究合川区新型城镇化进程中的土地集约利用具有一定的代表性与典型性。

7.1 研究区概况

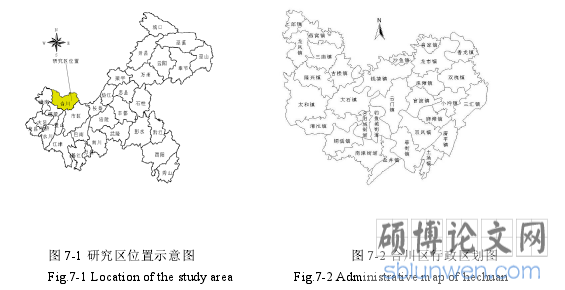

合川区位于四川盆地东部,重庆主城区北约 58 km,地理坐标为 E105°58′37″- E106°40′37″、N29°51′02″-N30°22′42″之间,东西宽 69km,南北距 58 km,全区面积 2343.21 km2。水陆交通十分便捷,渝合高速,渝南高等级公路、合铜路、合化路、盐杨路及渝南高速公路连接周边城市。区域内江岸线全长 610km,客货码头 45 个,嘉陵江、渠江、涪江汇流境内,建有合州大桥、云门大桥等 4 座大桥。 合川区属北半球亚热带季风气候区,全年气候温和,四季分明,雨量充沛,湿润多阴,日照尚足,无霜期长。合川区全境地貌大致分为平行岭谷和平缓丘陵两大类型,且以丘陵为主,约占全区面积的 90%。丘陵多呈台阶、方山形,海拔 300~400m。三江河谷中均有面积较大的阶地形成“坝”。合川区水资源丰富,全年降雨总量多年平均为 9.06 亿 m3。过境水主要是穿境而过的嘉陵江、涪江、渠江形成,流域面积达 77km2,年过境水流量 730 亿 m3,人均拥有水量是全国的19 倍。

.......

结论

土地作为推进新型城镇化建设的重要载体,在我国经济发展新常态下其“集约利用”既是“以人为本”新型城镇化进程中的必然要求,更是土地新型城镇化的终极目标。论文首先对新型城镇化进程中土地集约利用内涵进行了剖析,其次,对我国新型城镇化进程中土地利用问题及本质特征进行了深入分析,最后提出了在新型城镇化进程中促进土地集约利用的对策。主要研究结论如下:

(1)从辩证角度以及发展的本质分析,土地集约利用内涵不仅是土地利用追求的目标状态,更是一种“降本增效”的土地利用动态过程,还是土地利用调控的重要手段。因此当前新型城镇化阶段的土地集约应是在土地利用现状问题及本质原因分析基础上的土地利用战略,是顺应自然规律的可持续发展与社会规律的包容性发展的规划,是承载“五位一体”发展战略与“三位一体”耕地发展原则的土地利用计划。既是技术革新的动力,又是制度创新的目标。新型城镇化进程中的土地集约利用内涵为“在体现城镇化特色前提下的,遵循以人为本的原则,严守生态红线,通过制度创新优化产业布局;通过技术革新,提高土地产出。最终实现合理配置土地资源,激活土地效率的目标”。其中,以人为本是核心,生态红线是底线,制度创新与技术革新是手段,土地资源合理配置与效率提高是最终目标。

(2)我国新型城镇化进程中的土地问题主要体现为三方面,一是“土地城镇化”相对“人口城镇化”的过快发展;二是新增城镇建设用地尤其是工业园区建设用地的闲置或低效利用;三是腾退农村居民点等农村建设用地由于未及时进行整治或整治过程中的“重量轻质”,导致耕地的数量、质量、生态部分或全部效率降低。究其原因,主要在于由于地方政府财权与事权的不匹配体制约束,土地利用后评价以及长效监管机制的不完善;土地整理融资难以及约束与激励机制不健全。

.........

参考文献(略)