本文是一篇建筑论文,本研究并分析了灾后过渡型住房、模块化设计和数字化计算生成设计的理论和技术原理,对相关理论做综述性的梳理归纳。从灾后过渡型住房建筑特点与当前存在的问题为出发点,通过对现有研究成果的分析总结,探讨过渡型住房应用数字化的设计思路。

第1章 绪论

1.1 研究背景

进入二十世纪以来,中国持续遭受了洪涝、海啸、龙卷风、泥石流、地震等极具破坏性的自然灾害,其中地震占据主要部分,2008年四川汶川发生里氏8.0级地震、2010年青海玉树7.1级地震、2013年四川雅安7.0级地震、2013年甘肃西市6.6级地震、2014年云南邵通6.6级地震、2016年青海海北州门源回族自治县6.4级地震、2017年四川九寨沟7.0级地震、2019年四川宜宾6.0级地震、2021年青海玛多7.4级地震、2022年青海门源6.9级地震,累计遭受不下二百余次的地震灾害,受灾面积累计多达二十多万平方公里,经济损失累计高达三千多亿元。正如政府间气候变化专门委员会(IPCC)所述,城市越来越容易受到自然灾害的影响,其频率、持续时间和强度将变得越来越极端(2018)。除了自然灾害之外,始于2020年的COVID-19 疫情已经证实,现代城市和人类社会正面临着前所未有的挑战。为了抵御灾难造成的破坏,中国在几天内建立方舱医院(2020),土耳其以极低价格建造可回收临时避难所单元(2007)。随着多学科在预防灾害发生方面的研发合作,应对自然灾害取得了显著的成效,人类可以更加主动的面对灾害的发生。然而,现有的研究往往只关注于满足灾后目标群体的具体建筑功能需求,很少从建筑设计和施工活动的角度去思考此类建筑潜在时间成本和有利的形态。使得灾民灾后居住生活问题仍非常严峻,这些问题急需解决。

.....................

1.2 国内外研究综述

随着目前建筑行业不断的发展,建造技术也不断地升级迭代,其中科技手段最为明显,建筑设计结合数字化使得建筑品质与建造效果也得到极大地提升,同时协同模块化建筑运用到建筑设计过程中,能满足灾后住房新的需求。国内外目前结合数字化与灾后模块化建筑的设计理论和实践并不多,因此下文将从灾后安置住房、模块化建筑和数字化生成设计三个方面来阐述目前的研究现状。 1.2.1 灾后安置住房研究现状综述

(1)国外研究现状

美国面临着多种多样的震后经验,十分注重编制灾后重建预算,确定先行开发地区,提供就业岗位,同时,在基础设施建设、灾民安置、震后规划、抗震设计和震后重建经费筹措等领域,也具有一定的实践基础。在美国,每一次大地震都会通过一项法案,这是一项历史悠久的法律。比如,在旧金山大地震之后,加利福尼亚州立法机关曾提出《加州地震管理法案》,但因时机不够成熟而没实行,最终被加州的公众行政机构所采纳。在加州圣费南多大地震发生后,美国政府通过了《生命线基础设施抗震计划议案》,该法案是为了防止发生二次灾难性的事故。美国政府在柯林加大地震和惠蒂尔地大地震之后,对《灾害减轻和应急救济法》进行了修改,并颁布了该法案。美国在加州北岭大地震之后,通过《地震安全行政令号》,制订了相应的全国减灾策略,其中重点是通过清理危险住房来排除危险,同时也重视住房的抗震,并通过了《美国国家地震损失减轻计划修订案》。日本的灾害预防制度比较完善,在日本的阪神大地震之后,在议会中根据灾后经验,颁布了一部《地震防灾对策特别措施法》。这一议案规定,日本各都道府县必须制订《地震防灾紧急事业五年计划》,并在此基础上,通过增加政府对某些部门的资金支持,以实现各项部门的预防措施建设。在阪神大地震之后,日本政府一直致力于帮助灾民进行长期的移民工作,从震后的避难场所、临时安置住房、社区复原到最近几年来的生活恢复,已经全部完工。日本是一个火山和地震频发的国家,在地震的影响下积累了丰富的震后房屋的建造经验,使日本房屋具有良好的抗震能力,在灾难救援和治理上也是世界上最先进的,与此有关的著作包括《日本灾害对策体制》,《东京防灾手册》,《纸建筑》等。

...........................

第2章 灾后过渡型住房的相关研究

2.1 灾后过渡型住房的定义及主要特点

美国灾难社会学先驱恩里科·克兰特利(Enrico Quarantelli)将灾后过渡型住房分为了四个阶段:紧急庇护住房阶段(Emergency shelter)、临时庇护住房阶段(Temporary shelter)、临时住房阶段(Temporary housing)、永久住房阶段(Permanent housing)。

第一阶段:紧急庇护住房阶段(Emergency Sheltering)是在灾害后24个小时之内对灾害进行应急救助。在此期间,人们一般都会被转移到大型的建筑物内,例如体育馆,会展中心,学校等,或者临时居住在亲友家中。

第二阶段:临时庇护住房阶段(Temporary Sheltering)是即灾难过后几个月,灾民能够得到最起码的生存保障,但是还没有完全回到原来的生活状态。这一时期的水、电、食品、住房等方面已经基本恢复了常态,主要的庇护所是用来安置灾民的营帐和简陋的房屋。

第三阶段;临时住房阶段(Temporary Housing)是即在灾害之后的几年里,人们逐步开始进行他们的正常生活,并在此期间一直到他们建造了一套长期的定居点为止。这一时期的住房主要有活动板房,集装箱房,预制房,自己盖棚等。与暂时避难所时期相比,这个时期的避难所更加完善,更加稳定

第四阶段:永久性住房阶段(Permanent Housing)是即灾害后的重建工作已经基本结束,灾民已经搬到了永久居住时期,并且已经能够全面地进行正常的生产和生活。永久住宅的类型一般分为两种,一种是由国家从上到下统一供应的集中化安置点,另一种是由灾民自己建造的。

.....................

2.2 灾后过渡型住房必要性分析

2.2.1 地震灾害活动频率较高

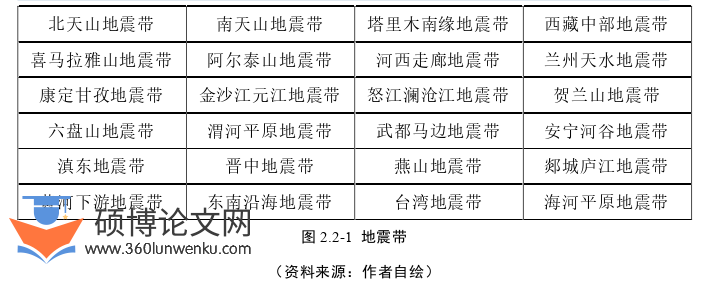

中国地处全球最大的两个震级带环太平洋与欧亚大陆的交汇地带,是一个多震级、高烈度、震源浅、分布广泛的地区。中国地区的强震分布在台湾省及其邻近海域、西南地区、西部地区、华北地区和东南沿海地区,可以将这些地区划分成24条强震区。

建筑论文怎么写

.......................

第3章 模块化住房灾后相关研究 ......................... 27

3.1 模块化住房相关概念梳理 .................................. 27

3.1.1 模块化住房建筑理论依据 ................................. 27

3.1.2 模块化住房适用于灾后的规范研究...................... 28

第4章 基于计算生成设计方法的相关理论研究 ................................ 43

4.1 计算生成设计方法理论基础 .................................. 43

4.1.1 计算生成设计方法概念 ........................................................... 43

4.1.2 计算生成设计方法的研究范围 .......................... 44

第5章 灾后地区过渡型住房的计算生成设计探索 ............................ 56

5.1 设计思路 ................................. 56

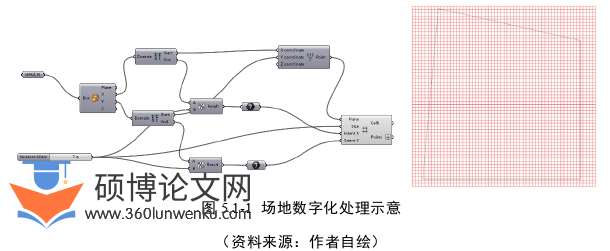

5.1.1 场地数字化处理 ...................................... 57

5.1.2 蚁群算法系统的生成规则 ............................ 58

第5章 灾后地区过渡型住房的计算生成设计探索

5.1 设计思路

一般情况下,建筑师会对任务书进行一个整理和量化,比如在功能需求中,各个功能空间分别需要的面积、尺寸、数量等要求,以及规范、规划导则和场地环境数据对建筑设计提出的约束条件等。同时结合实际场地的地域性、文化性、时代性为基础进行整体考虑,建筑方案具体的设计工作主要从总平布局到单体平面布局为主要内容。目前的灾后过渡型住房由于缺乏引导性的设计和疏散规划,造成了很多空间浪费以及疏散的混乱。因此,本文以灾后行为需求出发,结合疏散路线与居住空间的息息相关的互动关系,首先规划生成预防二次灾害的疏散路径,并以疏散路径为基础探索关于灾后过渡型住房空间需求,从而生成灾后过渡型住房的设计方案,过渡型住房的生成遵循“自下而上”的规律,这也为研究灾后过渡型住房设计打开新思路。

本研究基于灾后规划过渡型住房的设计流程,与数字化计算生成设计技术相结合,开发新的工作流,将传统的设计环节转译为计算机的语言进行设计,从而实现灾后过渡型住房疏散路线规划及灾后住房设计的流程。

建筑论文参考

..........................

第6章 总结与展望

6.1 研究总结

本文的研究主要总结如下:

第一,研究并分析了灾后过渡型住房、模块化设计和数字化计算生成设计的理论和技术原理,对相关理论做综述性的梳理归纳。从灾后过渡型住房建筑特点与当前存在的问题为出发点,通过对现有研究成果的分析总结,探讨过渡型住房应用数字化的设计思路。同时,针对灾后重建过渡型的住房需求和数字化设计的模块要求,重点阐述模块化建筑的特点,分析相关的实际案例证实其操作的可行性,提出基于灾害后的过渡型住房空间的数字化设计模式,通过多种算法规则的协同工作来实现,采用模块化技术,将施工时间减少到传统建筑技术的一半,同时最大限度地减少现场干扰而更加环保,增强建筑师在使用预制模块化单元进行设计时的创造力。考虑灾后复杂性的空间具有多元性,适应性,使得本研究相应的设计落地性和普适性得到很好地提升,为探索灾后住房设计提供新途径或者新启发。

第二,搭建基于数字计算生成灾后过渡型住房的规划布局生成工具,本研究采用了算法组织生成特征以及“自下而上”逻辑特征,借助Rhino+Grasshopper以及Python语言编程,对各类限制参数和人为主观取向的约束进行了量化,把建筑体转译成能在一个数字化的系统中操作,从复合适应性和仿生演化而来的蚁群算法和元胞自动机算法作为主要的构架,运用这种算法系统的设计对灾后过渡型住房的疏散路径和公共空间进行互动逻辑的构建。

参考文献(略)