本文是一篇建筑论文,本文建立在大量实地调研、gis可视化分析和文献研读的基础上,对乌兰察布地区的地域背景的梳理和对建筑形式、平面形制和屋顶形态的类型学分类,然后再根据乌兰察布地区不同类型乡土民居所表达的结构特点对该地乡土民居的承重结构进行分类。

第一章绪论

1.1研究背景

在跟随世界工业化发展和城市现代化快速发展的浪潮中,以西方现代建筑思潮主导的现代化建设带来普适性巨大便捷的同时也导致了千城一面的地域缺失性。工业经济的兴起和发展形成了新的生活生产方式,传统乡土民居的建筑空间形式与新的住居生活模式没有适配性,从而被一度闲置。同时不断扩大的城市范围和新增的城市建筑吞并或改变着传统乡土民居的栖息地。在钢筋混凝土建筑形式快节奏发展带来的即时红利下,传统乡土民居受到遗弃,一时间竟成为落后和贫穷的代名词。乡土民居结构营造中所蕴含的地域文脉面临着被人逐渐遗忘、殆尽消亡的危机。

中国的传统文化博采众长,既是自身民族文化特色的体现,也是历史上与多民族交流融合后仍然保持自身文化特色的典范。同时,中国地大物博,在不同的地理单元和文化背景下所形成的传统乡土民居营造所蕴含的地域文化更加深厚和沉淀。因此,面对传统乡土民居及其建造技术亟待消失的时代大背景下,我国不同地域乡土民居营造的研究和保护迫在眉睫。国家层面的政策指导有连续多年聚焦乡村振兴的中央一号文件,其中乡土民居作为乡土文化的物质表现形态,研究挖掘乡土民居的结构营造文化内涵,是乡村文化振兴的重要组成部分;住房和城乡建设部办公厅2013年下发的《关于开展传统民居建造技术初步调查的通知》,要求各地区组织开展传统民居建造技术的调查,并根据调查结果整理中国传统民居分类谱系,编纂《中国传统民居建造技术实录》,因此针对乌兰察布地区的乡土民居结构营造研究势在必行。专家学者方面已展开的乡土民居结构营造研究已覆盖大部分的中国地域范围,为本文基于乌兰察布地区的探究提供了翔实的基础参考。

......................

1.2研究目的及意义

1.2.1研究目的

1.梳理乌兰察布地区乡土民居的地域背景形成因素;

2.调研收集乌兰察布地区乡土民居样本基础信息,并归纳整理建筑类型、空间形制、屋顶形式的分类及分布规律;

3.依据不同建筑形态、平面形制和屋顶形式所体现出的结构建构逻辑的共性与差异性,对乌兰察布地区乡土民居的结构承重体系进行材料和构筑方式分类,并分析建筑类型、平面形制、屋顶形态与结构特征表达之间的关系;

4.针对结构承重体系中参与承重的木结构进行形态学研究,并对乌兰察布地区乡土民居的木构架进行分类;

5.总结乌兰察布地区乡土民居结构特征的地域特色,剖析呼和浩特地区与乌兰察布地区乡土民居结构特征的同一性与差异性,试图挖掘其结构特征背后蕴含的多元文化内涵。

..........................

第二章乌兰察布地区概况及乡土民居调查

2.1乌兰察布地区地理人文概况

2.1.1自然地理环境

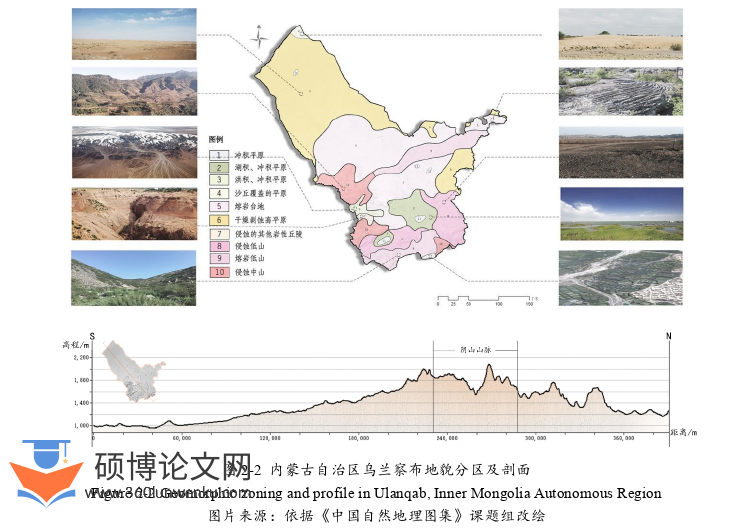

2.1.1.1地形地貌

乌兰察布地区属于高原地貌区,地貌类型主要有山地、丘陵、高平原、平原,多呈带状分布(图2-2)。自北向南由蒙古高原、乌兰察布丘陵、阴山山脉、黄土丘陵四部分组成。阴山山脉支脉——大青山、灰腾梁横亘中部,是乌兰察布市一条重要的自然界限。习惯上将阴山山脉以南部分称为前山地区,以北部分称为后山地区(图2-3b)。前山地区地形复杂、丘陵起伏、沟壑纵横、间有高山,最南部为黄土丘陵地带。后山地区整体地势南高北低,为丘陵地带,南部底质多为岩石,表面覆盖,是高原平原;其余区域丘陵间夹有大小不等的盆地,平均海拔865m~1489m。境内水系分为外流区和内流区。阴山以南的丘陵地区有外流的黄河水系、永定河水系,河流多,淖尔少,但黄旗海、岱海等几个较大湖泊都分布在这一区域内;阴山以北的内蒙古高原地区,河流稀疏,但大小淖尔和积水洼地众多。

建筑论文怎么写

.........................

2.2乌兰察布地区乡土民居调查

2.2.1调研村落的选定原则

由于全域乡土民居数量庞大,所以本文以选取适量适当的样本来展开研究。样本的“选择”对是否全面把控乌兰察布地区的乡土民居有着重要意义。课题组主要依据《乌兰察布盟志》、《乌兰察布盟地名志》(1988)、《丝绸之路大典》、中国传统村落名录、《内蒙古古代道路交通史》等有效信息,对地域范围内的1816个村落信息进行表格归纳统计,将村落信息(如建村年代、移民源地、民族构成以及生产方式等)整理为表格,导入gis地理信息系统进行可视化分析,作为后期删减选点时考虑其历史人文要素的参考标准;再结合google map软件,精准的获得村落的卫星影像,找寻形态保存的较为完整,受人为规划影响较小,自然生长类型的村落,确保在调研过程中有足够的数据可以进行采集。其次,结合Arcgis的高程信息,获得村落的整体形态和所处的地形地貌特点进一步对村落进行筛选。鉴于乌兰察布地区相对复杂的地形,在选择村落样本时,选取位于平原、低山、丘陵等不同的地形地势下的村落,探寻不同地形地势下村落以及民居建筑表现形式的是否存在差异。最后,鉴于乌兰察布地区农牧交错的生产方式以及移民文化与农牧文化相互交融的文化背景,选取村落样本时涵盖了不同的生产方式与移民文化背景,确保样本选择的多样性,能够较为全面的覆盖乌兰察布全域。使得后期针对调研获取的信息进行分析归纳和总结时,可以得出相对客观的结论。

最终从一千多个村落中筛选出300个具有代表性、历史性的村落样本,对其乡土民居进行实地调研,再在调研过程中根据村落实地保存状况进行增补和删减,最终对254个村落进行乡土民居、建构逻辑和相关信息的记录与测绘,基于以上调研数据开展本文针对乡土民居结构的相关研究。

........................

第三章 乡土民居的承重结构类型 .......................... 41

3.1 乡土民居承重结构类型调研概况 ............................... 41

3.2 木结构承重类型 ............................. 45

第四章 乡土民居木构架与部分木构节点的形式特征 ........................ 67

4.1 (类)穿斗式构架的形式特征 ....................... 67

4.2 (类)抬梁式构架的形式特征 ......................... 68

第五章 乌兰察布乡土民居结构表达的地域特色 ................... 81

5.1 承重结构的地域特色 ................................. 81

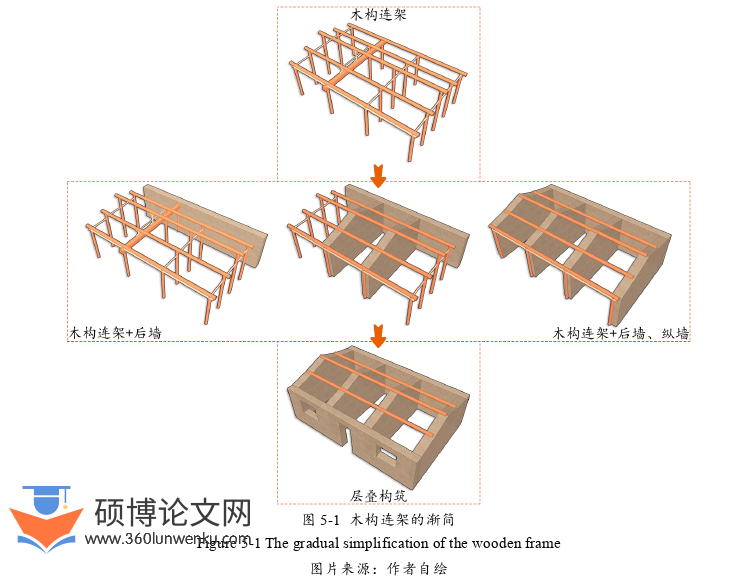

5.1.1 木结构连架的渐简 .......................... 81

5.1.2 不同榀架类型的混合并置 ....................... 83

第五章乌兰察布乡土民居结构表达的地域特色

5.1承重结构的地域特色

在乌兰察布地区的乡土民居中有木结构承重、土木混合结构承重和生土结构承重三种形式。其中,木结构和土木混合结构承重体系所体现的是同种结构构筑方式——木构架体系承重;当木构架承重体系构筑不完整时,由木构架体系和生土砌体结构共同承重,形成土木混合结构。这种选择构筑木构架为结构主体的承重方式,是黄河流域旱地栗作农耕族群自仰韶文化木骨泥墙时代开始延续千年持续选择下的传统结构构筑方式,是该族群思想中对先进技术和社会意识的选择[5]。这种基于形而上意识形态对形而下的构筑体系的选择,是整个族群集体意识和社会价值观念在物质表现形态中的体现。亦复如是,在生土承重结构中,层叠构筑方式是中原文化族群的传统构筑方式,拱券构筑方式是黄河流域高原地带族群基于穴居演化而来的构筑方式,叠涩构筑方式是游牧族群基于观念在定居农耕文化影响下演化出的构筑方式。是以本小结对承重结构地域特色进行解释,试图为承重结构表达背后多种文化在乌兰察布地区的演化交融关系带来启示。

建筑论文参考

.........................

结语

乌兰察布地区的乡土民居在上千年游牧文化政权和农耕文化政权的反复更迭,对自然地理环境的适地性探索和明清时期三百余年的塞外移民的影响下,最终形成当下的乡土民居地域特色。乡土民居地域特色表象特征的背后蕴含的是构筑逻辑、社会秩序、自然环境间复杂的耦合关系。

本文建立在大量实地调研、gis可视化分析和文献研读的基础上,对乌兰察布地区的地域背景的梳理和对建筑形式、平面形制和屋顶形态的类型学分类,然后再根据乌兰察布地区不同类型乡土民居所表达的结构特点对该地乡土民居的承重结构进行分类,并对承重结构体系下的承重木结构进行形态学的分析研究,继而尝试总结乌兰察布地区乡土民居承重结构的地域特色。此外,对乌兰察布地区和呼和浩特地区的乡土民居的结构表达特征进行类比分析,探析两地承重结构的异同。

综上,本文基于传统承重结构体系的分类、木构架形态学的研究和与呼和浩特地区的类比研究,得到乌兰察布地区乡土民居基于自然地理环境的限度、多元人文环境的融合表达和社会多重变迁下乡土民居结构特征的如下结论:

首先,乌兰察布地区乡土民居的承重结构体系分为木结构承重体系、土木混合结构承重体系、生土结构承重体系和不同结构体系之间的串联四种类型。

1.木结构承重体系:穿斗架承重体系、穿斗架与抬梁架混合并置承重体系;

2.土木混合承重体系:穿斗架与砌体混合承重体系、穿斗架、抬梁架与砌体混合承重体系、抬梁架与砌体混合承重体系;

3.生土承重体系:层叠体系、拱券体系、叠涩体系;

4.不同结构体系之间的串联:层叠结构与土木混合结构的串联、拱券结构与土木混合结构的串联、叠涩结构与层叠结构的串联和叠涩结构、拱券结构与层叠结构的串联。

参考文献(略)