本文是一篇建筑论文,笔者通过实验进行环境模拟社区公共空间样本干预人体恢复的过程,从生理捕捉与恢复问卷记录两个方面对不同空间类型及特征的环境进行人体模拟。最后通过数据分析方法得到空间恢复量化结果,探究草原城镇社区公共空间恢复效用。

第一章绪论

1.1研究背景

1.1.1草原城镇空间环境的健康价值

国家颁发“全面推进健康中国”等系列文件,其中要求广泛开展健康村镇与健康社区建设,将健康融入城市规划、建设、管理的全过程,该文件也为健康城镇的发展指明了方向。草原城镇作为健康城镇建设的重要环节,草原人居环境的重要载体,其主旨特征为人与草原环境的和谐相处,也表现为草原城镇环境对于人体的健康效益。草原城镇因地理环境的特殊性,具有相对优厚的原始自然环境[1],且自然环境与城镇空间能够保持相对完整联系,二者处于一种生长交织的状态。原始的自然环境相较于人工建造的空间环境更具恢复潜力与康复价值,因此挖掘草原城镇空间的健康价值亦是推进健康村镇发展的重要途径,也是提高城镇居民健康效能的重要手段。挖掘草原城镇空间环境健康价值,发展健康城镇、助力城镇居民美好生活,具有积极的实践价值和现实意义。

1.1.2草原城镇老旧社区迫切向新型健康社区转化

根据“健康城镇社区”的发展要求,及城镇化建设由增量向存量的转变的现实情况,草原城镇社区的健康化更新、恢复性改造是实现社区健康化的有效途径,也是更具现实意义的社会行为。但在以往研究与实践中,草原城镇社区的更新更多集中于社区中的建筑主体以及公共设施等方面,更多从物质空间着手,对其反馈人的心理健康与感知层面的映射论证关注较少,缺乏社区环境心理康复层面的研究,致使城镇社区空间环境与居民心理康复的关联性尚未理清。另外,在疫情没有得到有效控制且呈加速蔓延的背景下,与病毒的长期共存意味着公众因此产生的恐惧、焦虑、紧张等负面情绪将一直存在,同时疫情防控主要是以社区隔离为自我隔离的主要方式[2],长期的社区隔离极易产生消极、不安、烦躁等消极情绪,城镇社区则成为面对疫情和隔离等负面情绪积压的消极环境[3]。

建筑论文怎么写

..........................

1.2研究目的与意义

1.2.1研究目的

不同类型城镇社区公共空间的健康促进效果具有差异,不同空间环境对人心理和生理的影响也不同。社区作为居民日常生活的主要场所,对居民压力缓解及注意力恢复具有重要作用,本文的研究目的具体如下:

(1)探究具有良好恢复性效能的草原城镇社区公共空间类型及特征。(2)对比不同类型及特征的草原城镇社区公共空间对压力恢复的影响。(3)提出基于心理康复导向的草原城镇健康社区公共空间优化策略。

1.2.2研究意义

(1)为挖掘草原城镇社区公共空间健康效益提供研究新思路

随着我国城镇化进程的加快,社区建设日趋体系化、精细化,社区环境已然成为城镇中重要的公共空间,承载着居民日常活动且对公众的身心健康起着至关重要的作用。然而,前人对城市绿色空间的关注较多,更多聚焦于对城镇景观空间这一单一类型空间康复功能的提升与优化。但对于城镇社区公共空间环境此类复合型空间类型与居民心理感知恢复之间关联性研究较为匮乏。本课题重点研究在大的城镇化进程中,如何挖掘城镇社区空间的恢复功能,以缓解城镇居民的心理压力,使其身心得到有效的恢复。研究主要聚焦于社区空间对居民心理健康的作用同一性与差异性,筛选识别出恢复力较强、恢复效果较好的社区空间类型,并对其空间特征进行对比分析,重新评估社区空间的潜在健康效益,提出为改善居民心理健康状况的新思路。

.....................

第二章研究基础理论与实验设计

2.1概念解析

2.1.1恢复性环境

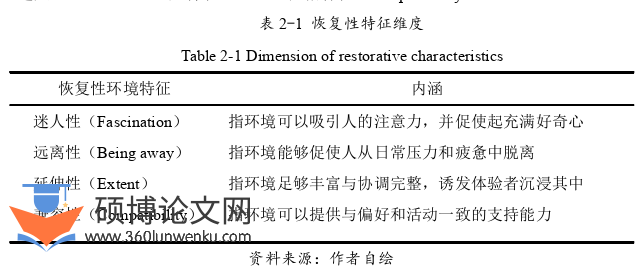

“恢复性环境”(restorative environments)这个概念起源于19世纪中叶,在工业生产升级快速进步和城市大规模兴建时期,人们把田园生活中的自然环境看作是心之向往的地方。美国知名的园林设计师奥姆斯特德,在他的设计实践中,提出了一个观点即景观设计能让人轻松、释放压力,并且将这些特性融入到设计中。从那时起,环境心理学家就把它作为一个“可以让人从精神上的疲惫和与紧张相伴的负面情绪中得到更好的康复”的概念,用“恢复”来形容人在自然环境中所得到的身体和精神上的放松。恢复性环境是指一类空间环境,它可以帮助人们恢复注意力、减小压力,从而提高他们的注意力水平。

恢复性环境可以是安静的,可以是有趣的,也可以是充满活力的。例如,一个安静的恢复性环境可以是一个书房,一个有趣的恢复性环境可以是一个游乐场,而一个充满活力的恢复性环境可以是一个健身房。1983年,美国密歇根大学的心理学教授斯蒂芬·卡普兰在野外的生存调查中发现了大自然中的空间环境特征是能够对人体心理产生积极修复效用的,他称之为“恢复性环境”(RestorativeEnvironments)。他相信自然环境对人的精神、情感、认知、生活品质都有很大的促进作用,他将此类感知促进称之为“恢复”。

.............................

2.2恢复性环境理论基础研究

关于恢复性环境的理论主要有Ulrich的“减压理论”(stress reduction theory,SRT)和Kaplan夫妇的“注意恢复理论”(attention restorative theory,ART)。

2.2.1减压理论

Ulrich提出了“减压”学说。这一学说从人的心理演化的观点出发,说明了在长期的演化过程中,人们在面对各种压力与危机时,会对一些特殊的自然环境产生依赖性,比如,通过营造半遮挡式的开敞空间,存在遮挡要素的空间内容如有植物和水域,这些环境可以为人类提供庇护所,创造出一个良好的生活环境,这就是基因对自然环境的偏好。在面对某些事情或情况时,人们会先考虑到自己会不会受到伤害而将自己置于危机之中,此类消极情绪从而产生威胁健康和安全的隐患,间接影响了心理压力产生。过度的紧张会引起很多负面的反应,比如心跳加速,血压升高,出汗,行为躲避,判断能力降低等。而在一个恢复性的环境中,人们会将自己的消极情绪从负面的情绪中转移到对周围的环境中,让自己的身体和精神都得到了极大的放松,从而回归到正常的状态,这样才能让自己的精神和精神状态变得更加的美好。减压学说从情感、喜好和生理学上对心理演化过程进行了阐释[38]。另外,减压理论是一种心理学理论,它阐述了人们在面对压力时,可以通过改变环境和行为方式来缓解压力。改变所处环境或者做一些运动有助于缓解压力,进而提高精神状态。

..........................

第三章 社区公共空间类型筛选与特征测量 ........................... 40

3.1 社区公共空间类型与特征筛选 ....................... 40

3.1.1 类型筛选 .................................... 40

3.1.2 特征筛选 ................................ 41

第四章 草原城镇社区公共空间对压力恢复的影响 ............................ 59

4.1 社区公共空间对压力恢复的影响 ............................... 59

4.2 不同类型的社区公共空间压力恢复效果比较 ............................ 61

第五章 健康社区公共空间优化策略 ............................. 84

5.1 广场活动空间优化策略..................................... 84

5.1.1 适宜尺度的开敞环境 ................................. 84

5.1.2 心理安全感的庇护环境 .................................. 87

第五章健康社区公共空间优化策略

5.1广场活动空间优化策略

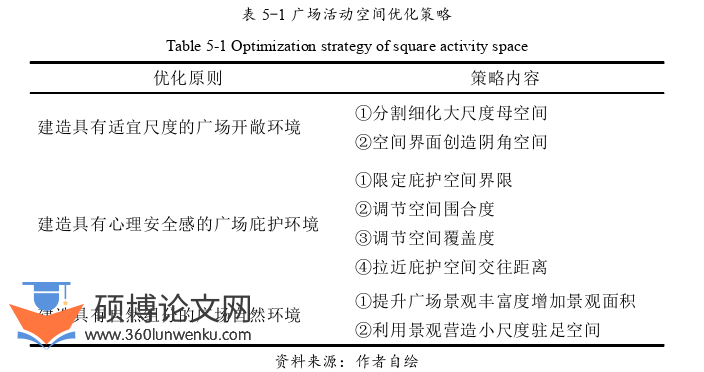

以营造健康社区为目标,对广场活动空间进行三方面的优化与更新,依次包括建造具有尺度适宜的广场开敞环境,具体为两点一是分割细化大尺度空间,二是在建造具有阴角的空间界面。其次是建造具有心理安全感的广场庇护环境,具体分为四个点,一是限定空间界限,避免空间无限蔓延,二是调节空间围合度提升空间庇护感知,三是调节空间覆盖度,例如空间顶部覆盖面积,四是拉近空间社交距离,创造尺度适宜的社交小空间。最后是建造具有恢复体验感的广场自然环境,具体分为两点,一是提升空间内景观丰富度并增加空间景观面积,二是利用景观营造、驻足空间。概括为具有适宜尺度、心理安全感和自然组分的广场空间优化策略(表5-1)。

建筑论文参考

.................................

第六章结论与展望

基于恢复性环境理论,通过文献梳理结合实地调研确定城镇社区中的广场活动空间、街道通行空间及绿地景观空间作为恢复模拟实验测量样本。另外,梳理文献结合草原城镇环境特征确定影响环境恢复的空间特征为空间开敞程度、庇护感与自然程度,且通过D/H、W/H空间数值计算及SD自然评价法等空间特征量化方法得到空间的特征测量值。通过实验进行环境模拟社区公共空间样本干预人体恢复的过程,从生理捕捉与恢复问卷记录两个方面对不同空间类型及特征的环境进行人体模拟。最后通过数据分析方法得到空间恢复量化结果,探究草原城镇社区公共空间恢复效用。具体研究结论如下:

第一,梳理具有恢复性的草原城镇社区公共空间的空间类型及其特征。将恢复性环境的研究视角关注在城镇社区公共空间,对草原城镇苏布尔嘎镇乌尔掌社区公共空间现状进行调研取样,确定了城镇社区公共空间特征的研究价值,具体归纳出空间开敞程度、空间庇护程度及空间自然程度为具有恢复潜力的三大特征量化指标,并通过空间开敞度计算、空间围合度计算及SD语义量表对样本空间特征进行量化,从样本空间的面积、围合度、D/H值与覆盖度进行量化分析,最终得出草原城镇社区公共空间的空间特征值。

第二,对城镇社区公共空间的恢复效应进行论证。用实验室虚拟场景刺激的方式,将PRS主观评价与生理指标记录两类方法相结合,深入分析空间特征与个体恢复性之间的关联性。结果显示社区公共空间样本为受试者的健康恢复带来了积极的正面影响,结论一:空间开敞度(0.317~4.421)、空间庇护程度(1.322~5.804)与空间自然程度(1.53~4.86)与空间的恢复效果均呈现正相关,表现为特征程度越明显,则空间恢复效果越好,即在该空间特征区间内,空间的恢复性效果为最好。另外,空间庇护程度与另外两个空间特征不同,空间庇护值达到转折时,环境恢复效果不再随庇护程度增加而增加。结论二:三个空间特征中,空间的自然程度特征(1.53~4.86)对社区公共空间环境的注意力恢复性的影响最大,表现为街道通行空间的自然程度特征值(1.556~2.348)越大,街道通行空间的恢复值出现显著提升,并达到峰值4.5325。

参考文献(略)