本文是一篇建筑论文,本研究分析了影响温和气候传统民居形式的因素,得到该地区传统民居在多种因素影响下的设计原则。基于“原型理论”、“建筑原型理论”、“建筑气候适应性理论”和马斯洛的“需要层级理论”,提出了建筑适应气候的特征与其他因素造成的建筑特征的区分方法。

1绪论

1.1研究背景与意义

“气候适应性”描述了建筑适应地域气候的现象。建筑总能反映它所在地区的自然环境,地域气候特征越典型建筑特征就越突出,这是因为不同的地域气候让长期栖息于此的人们沉淀出独特的地域文化,从而建造出特色鲜明的建筑[1]。民居建筑是最原始、最大量、与人类生活最密切相关的建筑之一[2]。先民们因地制宜建造居所,以最低的成本满足安全、舒适、美观等居住需求。传统民居最大程度地尊重地域气候,是“没有建筑师的建筑”。

《建筑气候区划标准(GB50178-93)》[3]和《民用建筑热工设计规范(GB50176-2016)》[4]将我国划分为五个地区,以7月平均气温18℃~25℃、1月平均气温0~13℃为主要指标,以年日平均气温≤5℃的日数0~90天为辅助指标,将云南大部、贵州、四川西南部以及西藏南部一小部分被划分为第V建筑气候区即温和地区。世界气候错综复杂,不同学者根据不同分区需要,研究出多种气候分类法。柯本气候分类法[5]是目前世界上应用最广泛的气候分类法。柯本气候分类法将全球气候划分为热带气候、干旱气候、温和气候、寒冷气候和极地气候5种气候类型,我国夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区被一并划归温和气候区。由此可见,我国青藏高原向湖南、广西丘陵山地的过渡地区在国内和国际常用气候分区中都属于温和气候区。我国夏热冬冷地区和夏热冬暖地区相比于温和地区有明显气候差异。为兼顾气候特征典型性和民居样本数量,本文在我国区划定义的温和地区基础上微调范围,选定位于北纬22°01’-29°55’,东经91°28’-107°46’的地区作为研究范围,如图1.1所示。

建筑论文怎么写

............................

1.2国内外研究现状

1.2.1传统民居气候适应性的相关研究

西方建筑师早在公元前1世纪就开始关注建筑气候适应性,维特鲁威的《建筑十书》中指出了气候差异对建筑设计的影响[6],并且详细论述了气候条件如何影响房屋布置[7],提出建筑与气候的匹配关系以人的舒适为纽带,建立“建筑环境三元模型”。1963年,维克多·奥戈雅(Victor Olgyay)首次提出了“生物气候地方主义”(Bioclimatic Approach To Architecture)和“生物气候设计方法”,他在《设计结合气候:建筑地方主义的生物气候研究》(Design with Climate:BioclimaticApproach to Architectural Regionalism)一书中提出了建筑气候系统的分析方法[8]。

中国建筑学界从1930年就开始对民居进行田野调查。1936年,竺可桢[9]从气象地理学角度叙述了气候特征对于民居屋顶形式的影响,屋檐伸出墙外的长度不仅与降水量相关,更受到太阳辐射的影响,例如南方传统民居常采用加深屋檐的方式遮阳。

1960年代的环境问题和1970年代的能源危机促生了绿色建筑思潮,世界建筑学界开始对过度使用机械环境控制手段进行反思。Paul Oliver在1987年出版的Dwellings:The House Across the World,梳理总结了世界范围内的民居研究,并且详细论述了民居与气候的关联[10]。华南理工大学科研团队对湿热地区传统民居开展了大量研究。1958年,夏昌世[11]在《亚热带建筑的降温问题:遮阳、隔热、通风》一文中讨论了适用广州地区的建筑气候适应技术,其中总结了广州民居中通常的隔热做法,如屋顶的通风隔热构造等。1965年,陈伯齐[12]通过建筑热工实测从气候适应性角度对广州传统天井式民居进行了评价,验证了“天井”在夏季降低室内温度的作用机理及效果,并将这一经验应用于多种新建住宅。陆元鼎在1978年论述了南方传统建筑的的常见通风与防热策略,例如建筑常采用升高屋脊的方式建造通风屋脊,通风散热[13]。1981年,陆元鼎在“广东民居”一文中,从村镇布局、建筑平面、庭院空间等多个层面系统地论述了传统民居对地方气候的适应机制[14]。

................................

2温和气候传统民居的产生及分类

2.1影响温和气候传统民居的非气候因素

2.1.1社会文化因素

社会文化因素影响传统民居的建筑风格。我国温和气候地区是多民族聚居区,全国有56个民族,仅仅是云南省就聚居有26个民族,人数均在五千人以上,其民族种类几乎占了全国的一半[55]。民族是一个精神文化的实体,它由具有共同的观念、共同的文化,追求同一目标的人组成的[56]。不同民族的人们如此集中地杂居在这一地区,因争夺生存空间和资源,或因文化信仰不同而产生矛盾在所难免,所以在很长的历史时期内,这一地区都处在社会动荡不安的状态。

“哪儿能种出蔓菁,哪儿就是纳西族要找的建寨地方”[57]。从文化类型上来说,温和气候传统民居是农耕文化的产物。从社会背景上来说,和福建客家的土楼、广东侨乡的碉楼、中原的堡寨相同,温和气候传统民居需要具备防卫功能。农耕文化的基本要素是“田地无法移动”,因此农耕民族安土重迁。为应对动荡的社会环境,保卫自身安全和劳动成果,定居在温和气候地区的各族人民形成了封闭的建筑风格。

2.1.2经济技术因素

经济技术因素影响传统民居的规模。全国各地的传统民居中,深宅大院都是当地名门望族的府宅,而生活在社会底层的穷苦百姓多居于单栋房屋或是简陋的合院,。原始时期的建造技术造就了穴居和巢居;拱券技术使罗马摆脱了原始的简单框架体系,创造出辉煌的建筑艺术;近代建筑技术的高速发展更使建筑展现出全新风貌。

...............................

2.2影响温和气候传统民居的气候因素

地域气候与传统民居的建筑形态有着最直接的联系,不同地理的气候因素对不同建筑形态起着一定的制约和影响作用,这在中原传统民居中有充分的反映。影响温和气候传统民居的主要气候因素包括太阳辐射、气温、湿度、降水等。

Ladybug是Grasshopper中一款基于Python的开源插件,能够处理分析气象数据。本文采用Ladybug软件分析研究范围内典型气象年数据,得到该地区气候特征。在第一部分研究中,使用Ladybug软件对气象台站的温湿度、太阳辐射量等典型气象年数据进行分析,得到当地气温年较差、年太阳辐射量等结果。本文用Ladybug软件对这一地区的典型气象年数据进行分析,研究中的原始数据来自中国建筑节能设计基础数据平台提供的基础室外气象要素[59]。

总体来说,该地区冬无严寒,夏无酷暑,各典型城镇气象台站1月平均气温为8.31℃,7月平均气温为21.8℃。西北部地区全年气温偏低,香格里拉1月平均气温为-1.47℃,7月平均气温为13.23℃。东南部地区全年气温偏高,富宁1月平均气温为12.42℃,7月平均气温为25.75℃。

研究范围内全年月平均相对湿度变化较大,干湿季分明。夏、秋两季空气相对湿度较高,冬季和春季空气相对湿度一般较低。1月平均湿度为68.25%,7月平均湿度为80.46%。中部、北部地区湿季较短而西部、西南、东南部湿季较长。年总太阳辐射量为3960 MJ/m2~6120 MJ/m2,在该地区分布不均,呈现出西南多、东北少的趋势。年总降水量545.9 mm~1454.6 mm,中部、北部年总降水量较少而西南、东南边缘地带降水量较大。

................................

3传统民居的温和气候适应解构.....................42

3.1理论基础.....................................42

3.1.1原型理论......................................42

3.1.2建筑原型理论............................42

4温和气候传统民居实测验证..................................58

4.1调研框架.......................................58

4.1.1调研目的...............................58

4.1.2调研对象.............................58

5结论及展望............................73

5.1结论...........................................73

5.2不足与展望..............................74

4温和气候传统民居实测验证

4.1调研框架

4.1.1调研目的

本文在“2.5温和气候传统民居分类”部分分析了温和气候传统民居的类型及分布规律。内向型传统民居分布范围最广泛,是温和气候地区具有代表性的传统民居类型,且大量分布于大理、昆明等经济较发达地区。从建筑规模的角度看,内向型传统民居属于合院类民居,开敞型和封闭型传统民居属于单幢类民居,前者的建筑规模明显大于后者。一般来说,传统民居的规模更大,屋主的经济水平就更高,建造团队的技术水平也更成熟。根据“2.3.2传统民居的设计原则”中的分析结果,传统建筑首先要满足生存需要,其次才是舒适需要。所以,同样是符合适应温和气候解构结果的传统民居,经济技术水平较高的建造条件会更容易满足居民的舒适需求,不会因为经济技术水平因素的限制而影响热环境测试结果。所以,本章选择内向型传统民居进行热环境测试。本文第三章提炼得到了客观存在于温和气候地区的三种传统民居气候适应解构结果。内向型传统民居解构结果中充分体现出了冬季保温措施,但是几乎不能体现出夏季降温措施,缺少章节2.5.3中Climate Consultant软件给出的自然通风等夏季降温策略。

为检验符合适应温和气候解构结果的传统民居能否在夏季维持室内热环境舒适,课题组于2021年7月11日至7月17日对云南省昆明市呈贡区的一幢“一颗印”民居展开实地调研。采集民居图像、绘制建筑测绘图并进行热环境测试。图像采集目标是获得对建筑的感性认知,包括建筑外观、室外环境、室内空间布局、建筑材质以及建筑细部构造等,为得到其建筑形制提供信息。为得到建筑本体定量化信息计算该建筑的指标体系,课题组绘制了包括平面图、剖面图、立面图和细部构造图的建筑测绘图。热环境测试的目的在于获得民居室内外热环境数据,定量分析评价建筑热环境,得到气候适应建构经验对建筑室内热环境的影响。

建筑论文参考

..................................

5结论与展望

5.1结论

温和气候地区位于我国青藏高原向湖南、广西丘陵山地的过渡地带,由于纬度低海拔高,形成了冬温夏凉的气候特征,传统民居形式丰富多样,是中国传统民居体系中独特的组成部分。新民居在选择性继承传统民居建造经验时面临取舍困境。本研究详细分析了影响温和气候传统民居的因素,完成典型传统民居解构,为解决传统民居气候适应性建造经验继承问题提供参考,对建设适应温和气候的新民居有一定指导意义。主要研究结论如下:

(1)本研究分析了影响温和气候传统民居形式的因素,得到该地区传统民居在多种因素影响下的设计原则。基于“原型理论”、“建筑原型理论”、“建筑气候适应性理论”和马斯洛的“需要层级理论”,提出了建筑适应气候的特征与其他因素造成的建筑特征的区分方法。

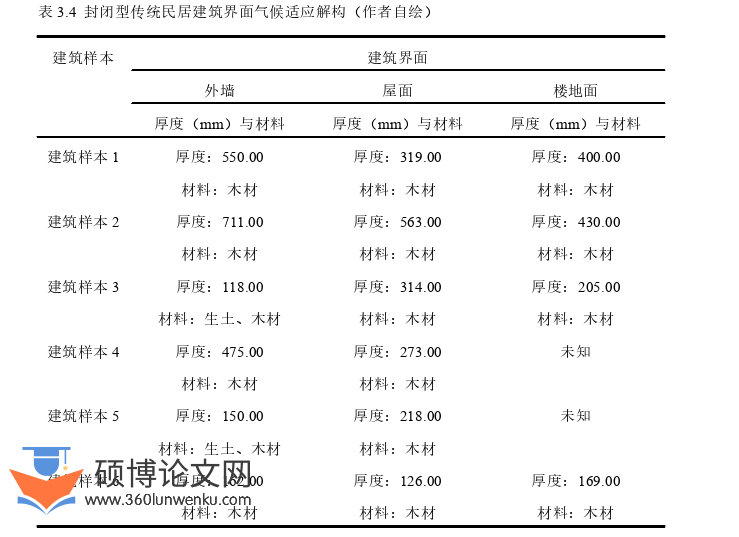

(2)根据建筑界面和建筑空间对气候的缓冲调节作用,将温和气候传统民居分为开敞型、封闭型和内向型三类。开敞型传统民居包括干栏式传统民居,封闭型传统民居包括土掌房、瓦板房和井干式传统民居。内向型传统民居包括厅井式、融合式、合院式传统民居。对比传统民居建筑特征与Climate Consultant给出的气候调节策略,得到建筑适应气候的特征。

参考文献(略)