第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

世界最大的人力资源管理咨询机构美世公司的一项调查结果显示,34%的被调查者表示离职与否主要受到工作中是否得到一定尊重、领导同事素质高低等因素的影响;67%的被调查者表示领导力对激励和保留员工至关重要,组织内部影响中国员工离职的重要因素之一便是上级领导。由此可见,领导和领导行为对员工离职产生较大影响。尤其在经济新常态下,传统产业转型升级、新兴产业和服务业涌现大量新型业态和商业模式,企业之间出现日益激烈的竞争,企业遭受残酷的生存发展考验,工作压力也随之在企业领导和员工心中无形产生。企业领导为缓解工作压力在管理过程中可能产生破坏性领导行为,其中,辱虐管理作为一种较典型的破坏性领导行为备受关注。企业员工在受到辱虐管理和工作压力的影响下,工作心理状态和组织行为难免发生波动,特别对新生代员工来说,由于成长环境的特殊性形成了追求自由和自我价值实现、乐于尝试新事物、想法奇特多变、较有主见等个性特点,这些独特的个性特点让新生代员工离职频繁化成为常态。而在“互联网+”和大数据时代下,新生代员工不仅是企业的生力军,更在逐步成为企业的主力群体,发挥中坚力量的作用。他们的离职既加重风险和人力资本,又减弱核心竞争力。因此,如何有效规范与管理领导行为是企业需要引以为重的现实问题,同时,在管理新生代员工时,企业人力资源不仅需要注意分析该类员工离职情况,更要解决怎么降低其离职率并发挥其才能的问题。

在现实背景基础上,学术界研究已证明辱虐管理与员工离职倾向存在一定的相关性,但是以往研究对象较多地针对企业所有员工,选择新生代员工为实证研究对象并且从其心理视角出发的文献并不多,新生代员工希望在工作中展示自身才华并受到领导重视,对工作环境、工作氛围以及工作内容的要求较高,那么辱虐管理对新生代员工的工作心理会有什么影响?由于个体心理状态对其行为有一定的预测和控制作用,因此对新生代员工的离职倾向又会产生什么样的影响呢?

.............................

1.2 研究思路及研究方法

1.2.1 研究思路

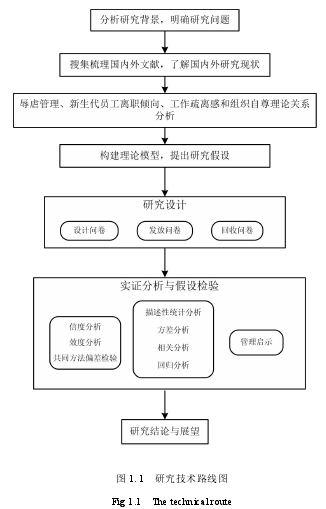

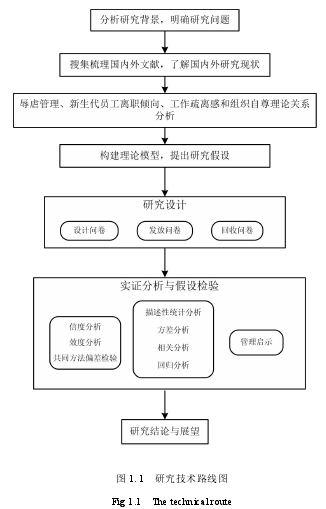

本文首先分析研究背景,明确研究问题——探讨辱虐管理与新生代员工离职倾向的关系,并研究工作疏离感的中介作用和组织自尊的调节作用。其次,搜集梳理相关文献以了解国内外关于本文研究变量的研究现状,然后在此基础上,对辱虐管理、新生代员工离职倾向、工作疏离感和组织自尊各变量之间存在的关系进行理论辨析,据此建立一个有调节的中介作用理论模型,提出了相应研究假设。根据理论模型和研究假设,设计、发放并回收问卷,并对问卷进行实证分析,验证假设,提出改善组织人力资源实践的管理启示。最后在定性和定量分析的基础上得出研究结论和展望,具体的研究思路如图1.1所示。

..........................

1.2.1 研究思路

本文首先分析研究背景,明确研究问题——探讨辱虐管理与新生代员工离职倾向的关系,并研究工作疏离感的中介作用和组织自尊的调节作用。其次,搜集梳理相关文献以了解国内外关于本文研究变量的研究现状,然后在此基础上,对辱虐管理、新生代员工离职倾向、工作疏离感和组织自尊各变量之间存在的关系进行理论辨析,据此建立一个有调节的中介作用理论模型,提出了相应研究假设。根据理论模型和研究假设,设计、发放并回收问卷,并对问卷进行实证分析,验证假设,提出改善组织人力资源实践的管理启示。最后在定性和定量分析的基础上得出研究结论和展望,具体的研究思路如图1.1所示。

..........................

第二章 相关理论与研究综述

2.1 相关概念与基础理论

2.1 相关概念与基础理论

2.1.1 相关概念

(1)辱虐管理的概念界定

辱虐管理的思想较早来源于House & Howell对魅力型领导的剖析,认为魅力型领导可以分成个人化魅力型领导与社会化魅力型领导,其中个人化魅力型领导行事专制,对下级要求苛刻,甚至会采用破坏性或其他攻击性行为对待下级[1]。

辱虐管理的概念雏形是暴君行为(Petty Tyranny),Ashforth(1994)将其定义为组织领导在日常管理中通过行使职位的权力表现出一种漠视或虐待员工的管理行为[2],这个概念确定了该行为的主客体及作用方式。

Einarsen等提出了工作场所欺凌行为(Bullying at Work)的概念,认为工作场所欺凌行为是个体长期受到来自一个或多个领导或同事的难反抗的负面行为,这种行为可能是频繁持续较久的骚扰行为或者冷漠孤立行为,不管是何种行为都对个体工作产生了影响[3-4]。工作场所欺凌行为的定义扩大了行为主体,明确了行为频率和时间。

Tepper(2000)首次提出辱虐管理(Abusive Supervison),综合了Ashforth和Einarsen等学者的观点,指出辱虐管理是下属感知到来自领导持续的言语和非言语上的敌意行为(不包括身体接触)[5]。其表现形式有主动辱虐和被动辱虐,主动辱虐指公开嘲弄奚落、大声责骂、批评下属;被动辱虐指刻意冷落和漠视下属请求、否定下属的努力和意见,不履行对下属的承诺等[6-7]。

通过以上学者的观点不难总结出辱虐管理具备以下特点:主观性,员工自身主观感受决定了领导管理行为是否属于辱虐行为;持续性,领导辱虐行为不是偶然行为,而是一种长时间持续的行为;敌意性,领导行为是不友好的,带有敌意的;非身体接触的,对于身体接触的殴打、体罚等不属于该概念范围。

现有研究多采用Tepper对辱虐管理的定义,本文也采纳该定义。

.............................

2.2 研究综述

2.2.1 辱虐管理的研究综述

2.2.1 辱虐管理的研究综述

辱虐管理的研究主要集中在其影响因素和影响结果上。

(1)辱虐管理的影响因素

学者们对辱虐管理的影响因素主要总结为员工特征、主管特征、上下级关系、组织情境和工作特征等五个方面。

员工特征主要体现在性别、个性特质、认知因素和工作表现上。性别上,相比女性,男性更易习惯辱虐管理(Hofmann,2012)[45]。个性特质上,低责任心和神经质(Tepper等,2001;Wang等,2015)[46-47]、攻击性和情绪消极(Aquino& Bradfield,2000)[48]的员工更易激发辱虐管理。认知因素上,低核心自我评价(Neves,2014)[49]、偏执认知(Chan & callister,2014)[50]、敌意归因风格(Martinko等,2011)[51]的员工更易成为辱虐管理的对象。工作表现上,低绩效(刘超等,2017)[52]、工作场所不良行为(Lian等,2014)[53]员工更易激发辱虐管理。

主管特征表现在主管个人特质、家庭因素和个人状态及行为。高马基雅维利主义(Kiazad等,2010)[54]、自恋特质(Hansbrough & Jones,2014)[55]、高社会支配倾向(Hu& Liu,2017)[56]的主管更可能实施辱虐管理;具有家庭侵害经历、工作家庭冲突和低质量和不充分睡眠[57](Barnes等,2015)、消极情绪(Pan & Lin,2016)[58]将促使主管实施辱虐管理。

组织情景包含组织氛围和上下级关系。攻击性组织规范(Restubog等,2011)[59]、敌意工作氛围(Mawritz等,2014)[60]、组织不公平(Klaussner,2014)[61],低质量领导成员交换、与下属的冲突(Sager等,2015)[62]将导致主管实施辱虐管理。

工作特征则体现在工作压力和工作目标、任务。工作时长、工作负荷或其他与工作相关的需求增加(Burton等,2012)[63],过于困难的工作目标和工作任务(Mawritz等,2014;毛江华等,2014)[64-65]将刺激主管的辱虐管理行为。

..........................

第三章 研究变量理论关系辨析..............................16

3.1 辱虐管理与新生代员工离职倾向关系辨析......................16

3.1 辱虐管理与新生代员工离职倾向关系辨析......................16

3.2 辱虐管理、新生代员工工作疏离感与离职倾向的关系辨析....................17

第四章 模型构建与假设提出...................20

4.1 模型构建.....................20

4.1 模型构建.....................20

4.2 假设提出.......................20

第五章 实证分析与假设检验............................24

5.1 信效度分析和共同方法偏差检验.........................24

5.1 信效度分析和共同方法偏差检验.........................24

5.1.1 量表的信度分析......................24

5.1.2 量表的效度分析......................27

第五章 实证分析与假设检验

5.1 信效度分析和共同方法偏差检验

5.1 信效度分析和共同方法偏差检验

5.1.1 量表的信度分析

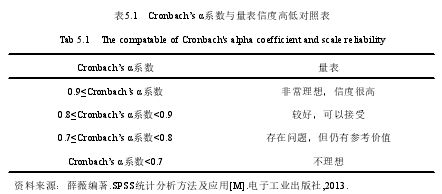

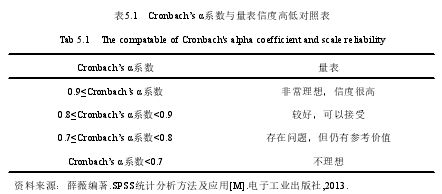

信度分析又称可靠性分析,其目的是在对测量量表进行因子分析后进一步测量量表的稳定性、可靠性和一致性的主要方法。信度高低可以用内部一致性系数,即Cronbach’s α系数来判断,具体判断标准如表5.1。所示。

在进行信度分析时,还应当检验CITC值,该值表示题项与同维度下的其他题项总和的相关性大小。一般认为,CITC值应当大于0.5。当CITC值小于0.5时,可以结合“删除该项后的Cronbach’s α系数”来判断是否应当删除该题项。若“删除该项后的Cronbach’s α系数”有所提升,且CITC值小于0.5,则可以删除该题项。本文将采取上述判断标准来进行信度分析。

...........................

第六章 结论与展望

6.1 主要研究结论

6.1 主要研究结论

本文首先仔细了解与分析研究背景,明确探讨辱虐管理与新生代员工离职倾向的关系,并研究工作疏离感的中介作用和组织自尊的调节作用这一研究问题,根据研究问题确定了本文的研究思路和文献研究、问卷调查和实证研究等研究方法;其次,搜集并梳理了社会交换等基础理论及辱虐管理等概念和相关研究综述,在此基础上对辱虐管理、工作疏离感、新生代员工离职倾向和组织自尊的关系进行理论辨析,建立了有调节的中介作用模型,并提出了本文的6个主要研究假设;再次,根据理论模型和研究假设开展研究设计,进行问卷设计与发放、信效度分析和共同方法偏差检验;最后,利用独立样本T检验和单因素方差分析进行人口统计变量的差异性分析,运用层级回归分析和Bootstrap方法检验辱虐管理、工作疏离感、新生代员工离职倾向和组织自尊之间的关系,并依据假设检验结果提出改善领导行为、人力资源实践和组织人才管理的管理启示。主要研究结论如下:

(1)本文搜集并梳理了国内外文献,撰写相关研究综述,对辱虐管理与新生代员工离职倾向关系、辱虐管理与工作疏离感关系、工作疏离感与新生代员工离职倾向关系、辱虐管理与工作疏离感与新生代员工离职倾向的关系、组织自尊作为调节变量的关系进行了理论关系辨析,进而建立了有调节的中介作用模型。

(2)问卷调查的结果表明:参与本次调查的新生代员工感知到的辱虐管理水平偏低,其中主动辱虐感知水平高于被动辱虐感知水平;参与本次调查的新生代员工的组织自尊较高,产生的工作疏离感程度居中,而萌发的离职倾向程度偏高。

参考文献(略)