1 绪论

1.1 研究背景

在我国,佛、儒、道三教构建了我们传统文化的重要基础,而佛教又是其中最重要的宗教文化,且随着与我国文化的不断融合,早已深入中国人民的内心,形成了较为稳定的民族性。新中国成立后,宗教文化的传扬严重欠缺,甚至存在消极影响,从而造成很多人对佛教文化的陌生。十一届三中全会以后,宗教政策再次推行,人们在精神上获得了满足,传统宗教又逐渐走向社会,重新回到中国人的视野里来。长久以来,人们对宗教文化的向往和探索的欲求一直得不到满足,伴随上世纪 90 年代国家旅游业的爆炸式发展而一并释放出来,宗教场所开始着手与旅游部门开展深度合作,把自身的宗教文化变成旅游资源吸引了大量游客。30 来年里,我国宗教旅游的开发建设如火如荼,各种宗教旅游地如雨后春笋般冒起。佛教旅游正是乘着这股东风,开始获得突飞猛进的发展。

1.1 研究背景

在我国,佛、儒、道三教构建了我们传统文化的重要基础,而佛教又是其中最重要的宗教文化,且随着与我国文化的不断融合,早已深入中国人民的内心,形成了较为稳定的民族性。新中国成立后,宗教文化的传扬严重欠缺,甚至存在消极影响,从而造成很多人对佛教文化的陌生。十一届三中全会以后,宗教政策再次推行,人们在精神上获得了满足,传统宗教又逐渐走向社会,重新回到中国人的视野里来。长久以来,人们对宗教文化的向往和探索的欲求一直得不到满足,伴随上世纪 90 年代国家旅游业的爆炸式发展而一并释放出来,宗教场所开始着手与旅游部门开展深度合作,把自身的宗教文化变成旅游资源吸引了大量游客。30 来年里,我国宗教旅游的开发建设如火如荼,各种宗教旅游地如雨后春笋般冒起。佛教旅游正是乘着这股东风,开始获得突飞猛进的发展。

佛教旅游的发展迫切需要提倡游客的亲环境行为。在国家和地方现有政策条件和人民迫切需求的双重刺激下,佛教旅游景区迎来了雨后春笋般的开发建设。但随之而来的就是游客人数的大量涌入,佛教旅游地环境的承受能力已经变得十分脆弱,特别是一些不文明行为人为地造成了佛教旅游环境遭受破坏且日益严重。这里说的旅游环境包括生态环境和人文环境,如部分游客对景区物品随意刻画、涂抹,肆意破坏旅游资源,踩踏花草、折断枝木等破坏景区的自然资源等;包括卫生环境如乱扔垃圾,对景区造成一定的环境污染;也包括旅游气氛环境,如大声喧哗、扰乱秩序等不和谐的行为举止,违背了佛教教义,破坏了佛教氛围环境。所以无论从哪个方面说都需要提升游客的亲环境行为。

.............................

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

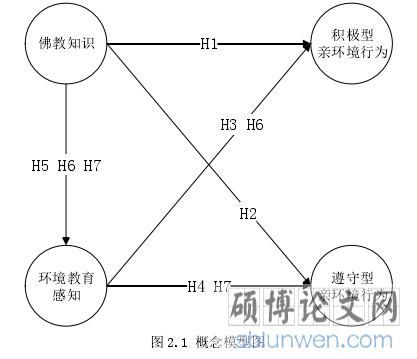

伴随人民群众对精神世界的追求和的个性品位的提升,其对旅游需求变得丰富多样,对旅游产品及要求都在渐渐提高。游客们对旅游的要求已不仅仅是停留在观光的层面上,更多的是希望能够开拓视野、文化熏陶、增长见识。佛教旅游作为一种新的旅游潮流,研究佛教旅游,贴合了当前旅游的需求。佛教多注重清净、和谐、雅致,体现天人合一的精神境界,所以广大佛教旅游胜地多处于名山大川之中,靠着优美的生态环境、深厚的历史文化底蕴以及特有的宗教神秘感吸引了成千上万的游客前来拜佛、祈福、交流、感恩、游玩,佛教所倡导的自然和谐共生的理念决定了必须实施生态环境的保护,而良好的生态环境也让游客感受身心的轻松和愉快,这反映出生态环境保护在佛教旅游发展中的重要性,其已成为影响佛教旅游地是否可持续发展的最重要因素,为了推动佛教旅游业的发展,促进佛教文化的传承,研究佛教旅游地游客亲环境行为的影响机理变得尤为迫切。本研究从游客专业知识入手,基于佛教的专业知识如佛学理念、佛事活动等,研究了佛教知识和亲环境行为的互相作用关系,并把佛教旅游地游客的亲环境行为放在环境教育感知的境遇中来研究,这个环境教育感知就是旅游地游客专业知识和亲环境行为之间的十分关键的中介变量了。本文在前人研究的基础上,通过探索佛教旅游地游客专业知识如何通过环境教育感知这一中间变量影响游客亲环境行为。

.............................

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

伴随人民群众对精神世界的追求和的个性品位的提升,其对旅游需求变得丰富多样,对旅游产品及要求都在渐渐提高。游客们对旅游的要求已不仅仅是停留在观光的层面上,更多的是希望能够开拓视野、文化熏陶、增长见识。佛教旅游作为一种新的旅游潮流,研究佛教旅游,贴合了当前旅游的需求。佛教多注重清净、和谐、雅致,体现天人合一的精神境界,所以广大佛教旅游胜地多处于名山大川之中,靠着优美的生态环境、深厚的历史文化底蕴以及特有的宗教神秘感吸引了成千上万的游客前来拜佛、祈福、交流、感恩、游玩,佛教所倡导的自然和谐共生的理念决定了必须实施生态环境的保护,而良好的生态环境也让游客感受身心的轻松和愉快,这反映出生态环境保护在佛教旅游发展中的重要性,其已成为影响佛教旅游地是否可持续发展的最重要因素,为了推动佛教旅游业的发展,促进佛教文化的传承,研究佛教旅游地游客亲环境行为的影响机理变得尤为迫切。本研究从游客专业知识入手,基于佛教的专业知识如佛学理念、佛事活动等,研究了佛教知识和亲环境行为的互相作用关系,并把佛教旅游地游客的亲环境行为放在环境教育感知的境遇中来研究,这个环境教育感知就是旅游地游客专业知识和亲环境行为之间的十分关键的中介变量了。本文在前人研究的基础上,通过探索佛教旅游地游客专业知识如何通过环境教育感知这一中间变量影响游客亲环境行为。

1.2.2 研究意义

(1)理论意义

本研究通过分析佛教知识,可以很好地理解佛教文化理念与亲环境行为之间的关系。而通过引入中介变量环境教育感知,可以更好地研究佛教旅游地游客专业知识与游客亲环境行为的关系。佛教旅游地游客专业知识和游客亲环境行为之间的关系链一般分成两个过程:前一个过程是研究佛教旅游地游客专业知识对环境教育感知这一中介目标的影响;后一过程是研究环境教育感知对游客亲环境的作用关系。佛教旅游地游客专业知识与游客亲环境行为没有明显的直接作用关系,但建立中介目标之后,这个关系的建立就变得水到渠成了,对亲环境行为的研究提供一个更加清晰的思路。所以,建立佛教旅游地游客专业知识与游客亲环境行为两者的关系具有十分重要的理论意义。

(1)理论意义

本研究通过分析佛教知识,可以很好地理解佛教文化理念与亲环境行为之间的关系。而通过引入中介变量环境教育感知,可以更好地研究佛教旅游地游客专业知识与游客亲环境行为的关系。佛教旅游地游客专业知识和游客亲环境行为之间的关系链一般分成两个过程:前一个过程是研究佛教旅游地游客专业知识对环境教育感知这一中介目标的影响;后一过程是研究环境教育感知对游客亲环境的作用关系。佛教旅游地游客专业知识与游客亲环境行为没有明显的直接作用关系,但建立中介目标之后,这个关系的建立就变得水到渠成了,对亲环境行为的研究提供一个更加清晰的思路。所以,建立佛教旅游地游客专业知识与游客亲环境行为两者的关系具有十分重要的理论意义。

...................................

2 文献综述

2.1 国内外关于游客专业知识的研究进展

游客专业知识水平能够影响游客对旅游地有关问题做深入研究分析的能力。殷程强等(2019)认为,环境教育能够促成游客专业知识,提高游客对景区的认同,从而促进亲环境行为的产生。程鹏飞(2018)提出,游客专业知识能有效调节对旅游地的特征印象和服务感知。目前有实证研究显示,文化知识对积极的环境行为存在着正向影响。有部分学者提出,游客的知识水平对他们的环保行为有着绝对的影响作用。游客的专业知识是决定其信息处理能力的重要影响因子,可以认为因为游客的专业知识水平的不同,其对外界信息的理解尤其是处理能力也会有所不同,游客通过外界信息的作用影响而产生的行为会有明显的区别。具有专业知识的或其专业知识水平程度不一的个体存在不一样的信息处理能力。佛教旅游地在亲环境行为方面有天然的文化优势和历史传统(文静,2016)。如 Mourali(2010) 等就发现客人专业知识的差异性会体现在对信息选择喜好上的区别性,专业知识水平高的客人对这种影响机理会有更高的认可度,即更愿意从外界查找信息来源。同样在旅游行业中,Teichmann (2016)通过研究认为游客专业知识水平越高,越容易带来正确的行为态度,越认为从外界收集信息是极为有用的。根据精细加工可能性模型的成果,个人处理信息的意愿直接影响了处理的方法,专业知识水平高往往其处理能力也会相应地具备高水准,他就会经过搜集信息并完成自我加工后,形成固有的看法或观念,这种过程执行得越是严格,所形成的事务看法或观念越是牢固,这种看法或观念对自我行为的干预度越强势,所导致的行为会更加积极向上。

.............................

2.1 国内外关于游客专业知识的研究进展

游客专业知识水平能够影响游客对旅游地有关问题做深入研究分析的能力。殷程强等(2019)认为,环境教育能够促成游客专业知识,提高游客对景区的认同,从而促进亲环境行为的产生。程鹏飞(2018)提出,游客专业知识能有效调节对旅游地的特征印象和服务感知。目前有实证研究显示,文化知识对积极的环境行为存在着正向影响。有部分学者提出,游客的知识水平对他们的环保行为有着绝对的影响作用。游客的专业知识是决定其信息处理能力的重要影响因子,可以认为因为游客的专业知识水平的不同,其对外界信息的理解尤其是处理能力也会有所不同,游客通过外界信息的作用影响而产生的行为会有明显的区别。具有专业知识的或其专业知识水平程度不一的个体存在不一样的信息处理能力。佛教旅游地在亲环境行为方面有天然的文化优势和历史传统(文静,2016)。如 Mourali(2010) 等就发现客人专业知识的差异性会体现在对信息选择喜好上的区别性,专业知识水平高的客人对这种影响机理会有更高的认可度,即更愿意从外界查找信息来源。同样在旅游行业中,Teichmann (2016)通过研究认为游客专业知识水平越高,越容易带来正确的行为态度,越认为从外界收集信息是极为有用的。根据精细加工可能性模型的成果,个人处理信息的意愿直接影响了处理的方法,专业知识水平高往往其处理能力也会相应地具备高水准,他就会经过搜集信息并完成自我加工后,形成固有的看法或观念,这种过程执行得越是严格,所形成的事务看法或观念越是牢固,这种看法或观念对自我行为的干预度越强势,所导致的行为会更加积极向上。

.............................

2.2 国内外有关环境教育感知的研究进展

目前环境教育感知的研究文献不多。环境教育是生态旅游的重大价值体现(赵盼等,2018)。王兆峰(2017)认为环境教育是联系游客与环境之间的纽带而进行的社会活动。本文认为环境教育感知通常是指景区环境教育对游客所造成的感官印象,这里存在较大的个体差异性,即不同类别的人群其对同样的景点环境教育的感知不尽相同。游客在对景区环境做出识别、感觉、评价等态度行为后,会形成一种环境教育感知。环境教育感知会左右游客的环保态度,因此作为重要人地关系的环境教育感知,对其的研究能有效提高广大游客的环境保护行为,从而通过建立教育体系实现旅游可持续发展(王英等 2019)。通常个人对某样事务的态度会受感知左右,进而对具体行为产生影响。事实上,游客受到环境教育的感知对亲环境行为有着明显的促进作用。环境教育感知的定义范围是很广的,它是游客对景区在环境教育的要求及执行情况的全面感知,它可以包导游引导、志愿服务、解说展示、警示劝告等等。不同于一般的游客感知,环境教育感知能给游客带来十分直接、非常明显的亲环境行为,但目前环境教育感知对游客亲环境行为的影响机理的研究内容还不够深入,对于鄱阳湖国家级自然保护区的生态旅游环境教育效果评价,李文明(2019)有过研究,结果表明了游客对环境教育感知对环境教育效果产生了作用关系,同时也促进了游客环境保护行为的提高。

..............................

目前环境教育感知的研究文献不多。环境教育是生态旅游的重大价值体现(赵盼等,2018)。王兆峰(2017)认为环境教育是联系游客与环境之间的纽带而进行的社会活动。本文认为环境教育感知通常是指景区环境教育对游客所造成的感官印象,这里存在较大的个体差异性,即不同类别的人群其对同样的景点环境教育的感知不尽相同。游客在对景区环境做出识别、感觉、评价等态度行为后,会形成一种环境教育感知。环境教育感知会左右游客的环保态度,因此作为重要人地关系的环境教育感知,对其的研究能有效提高广大游客的环境保护行为,从而通过建立教育体系实现旅游可持续发展(王英等 2019)。通常个人对某样事务的态度会受感知左右,进而对具体行为产生影响。事实上,游客受到环境教育的感知对亲环境行为有着明显的促进作用。环境教育感知的定义范围是很广的,它是游客对景区在环境教育的要求及执行情况的全面感知,它可以包导游引导、志愿服务、解说展示、警示劝告等等。不同于一般的游客感知,环境教育感知能给游客带来十分直接、非常明显的亲环境行为,但目前环境教育感知对游客亲环境行为的影响机理的研究内容还不够深入,对于鄱阳湖国家级自然保护区的生态旅游环境教育效果评价,李文明(2019)有过研究,结果表明了游客对环境教育感知对环境教育效果产生了作用关系,同时也促进了游客环境保护行为的提高。

..............................

3 研究假设和概念模型 ......................... 11

3.1 理论基础 ..................... 11

3.1.1 计划行为理论 ...................... 11

3.1.2 规范激活理论 ........................ 12

4 研究设计 .................................. 17

4.1 案例地简介 ............................... 17

4.2 佛教旅游游客专业知识测量量表 ............................... 17

5 研究与结果分析 .................................... 27

5.1 正式调研与样本描述 ........................... 27

5.1.1 数据的收集 .................................... 27

5.1.2 样本的人口统计学特征 .................................. 27

5 研究与结果分析

5.1 正式调研与样本描述

正式调研问卷是初步问卷在经前面预调研后修正完成的问卷,作为重要内容和关键一环,无论是样本量的选择还是样本量的品质都会大大影响最终结论。正式调研是根据调研的流程进行的。

5.1.1 数据的收集

根据既定的样本数量要求,本文于 2019 年 8 月 27-9 月 5 日在选择的旅游地东林寺共发放 230 份问卷,获得 225 份问卷,经对相关指标评判删掉不适用问卷,获得 210 份有效问卷。本文研究的 4 个变量中,每个变量的相关题项都在 3 题以上。问卷当遇到触碰游客私密问题时,会说明本次调研只用于科学研究,对填写的个人信息绝对不会外泄,而且如果本人对调研也有兴趣,希望知晓调查结果的,本文也会提醒游客留下电话来及时向他们反馈调研结果。针对样本问卷我们对不适用问卷删除的标准包括:对通篇问卷只选择同一个选项的问卷予以删除;对没有全部作答完毕的问卷予以删除;对通篇选择中趋于同一个答案的问卷予以删除;对所选答案意思前后矛盾的问卷予以删除。根据上述标准对相关不适用的问卷删除之后最后获得了 210 份的有效问卷,有效率达 91.3%。

............................

5.1 正式调研与样本描述

正式调研问卷是初步问卷在经前面预调研后修正完成的问卷,作为重要内容和关键一环,无论是样本量的选择还是样本量的品质都会大大影响最终结论。正式调研是根据调研的流程进行的。

5.1.1 数据的收集

根据既定的样本数量要求,本文于 2019 年 8 月 27-9 月 5 日在选择的旅游地东林寺共发放 230 份问卷,获得 225 份问卷,经对相关指标评判删掉不适用问卷,获得 210 份有效问卷。本文研究的 4 个变量中,每个变量的相关题项都在 3 题以上。问卷当遇到触碰游客私密问题时,会说明本次调研只用于科学研究,对填写的个人信息绝对不会外泄,而且如果本人对调研也有兴趣,希望知晓调查结果的,本文也会提醒游客留下电话来及时向他们反馈调研结果。针对样本问卷我们对不适用问卷删除的标准包括:对通篇问卷只选择同一个选项的问卷予以删除;对没有全部作答完毕的问卷予以删除;对通篇选择中趋于同一个答案的问卷予以删除;对所选答案意思前后矛盾的问卷予以删除。根据上述标准对相关不适用的问卷删除之后最后获得了 210 份的有效问卷,有效率达 91.3%。

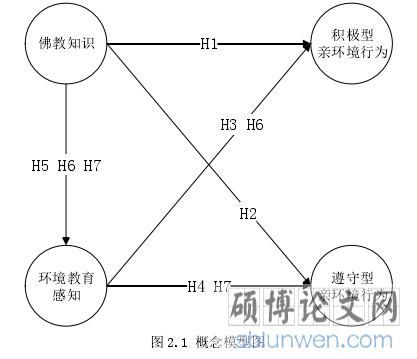

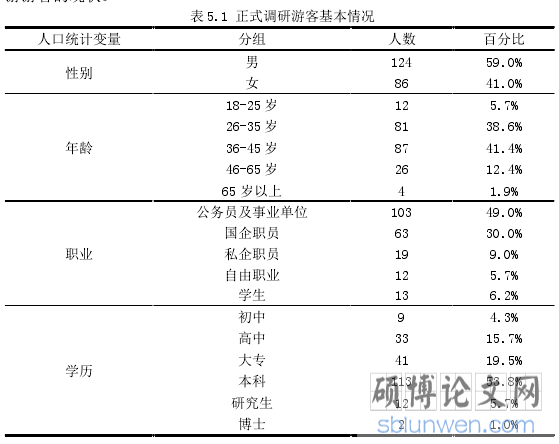

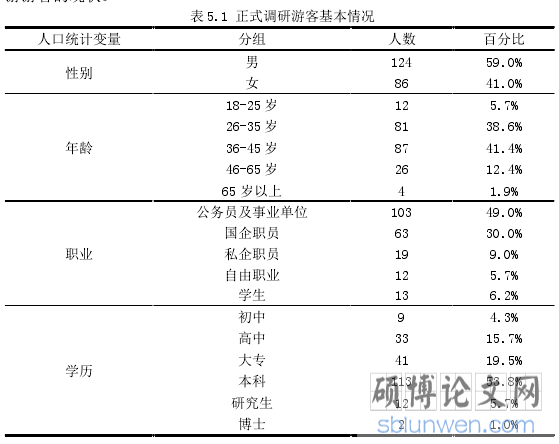

5.1.2 样本的人口统计学特征

先对被调查对象的基本信息做统计分析,获得游客的总体基本特征,了解客户的总体分布情况。本文在正式调研中总计发放了 230 份问卷,回收 225 份问卷,回收率达 97.8%,再通过评判删除 15 份无效问卷后,获取了 210 份有效问卷,有效率为 91.3%。调查问卷的回收率如果达到 70%以上的话,则认为非常好①。本文的有效回收率明显符合相关要求。经对回收样本进行统计,正式调研的游客基本情况如下所示(见表 5.1)。

先对被调查对象的基本信息做统计分析,获得游客的总体基本特征,了解客户的总体分布情况。本文在正式调研中总计发放了 230 份问卷,回收 225 份问卷,回收率达 97.8%,再通过评判删除 15 份无效问卷后,获取了 210 份有效问卷,有效率为 91.3%。调查问卷的回收率如果达到 70%以上的话,则认为非常好①。本文的有效回收率明显符合相关要求。经对回收样本进行统计,正式调研的游客基本情况如下所示(见表 5.1)。

............................

6.1 研究结论

本文紧紧围绕“佛教知识一—环境教育感知——游客亲环境行为”主题,面向佛教旅游地东林寺发放并回收问卷,使用理论分析、样本统计等实证方法,通过 SPSS21.0 和 AMOS23.0 软件开展定性分析和定量分析,对收集的数据进行结构方程回归分析检验了游客专业知识、环境教育感知与游客亲环境行为 3 个变量4 个维度的影响关系,其中游客亲环境行为这个变量分为积极型亲环境行为和遵守型亲环境行为两个维度。经实证分析,理论和数据模型的拟合较好,本研究验证了前人的假设,如游客专业知识对亲环境行为的促进作用,环境教育对亲环境行为的提升作用等,而且对佛教旅游背景下的影响机制进行了细化研究,它揭示了佛教旅游地游客专业知识、环境教育感知和亲环境行为的关系。本文研究结果表明,佛教知识并不能显著促进环境行为的产生。但佛教知识能够增进游客对于环境教育的感知,进而促进游客的亲环境行为。其中,环境教育感知对两种类型的亲环境行为促进效果相当。

(1)游客佛教知识对亲环境行为的影响

实证检验结果表明游客专业知识对亲环境行为的两个维度并未通过显著性水平检验,即不能产生直接促进效益。游客在佛教旅游的过程中往往是为了追求佛教的宗教文化、体验佛教的生活修行、信仰佛教推崇的理念及感受周边的优美环境,而游客的亲环境行为反过来也会促进佛教知识的学习。本文着重突出了佛教知识——游客亲环境行为的重要变量,以往的学者很多是研究游客亲环境行为的影响机制,文本在之前研究的基础上扩展到佛教旅游背景下的专业知识层面。研究结果表明佛教旅游中游客的佛教知识性对亲环境行为有间接的影响作用。究其原因,与大自然的和谐共处是佛教知识里非常重要的思想理念,游客的佛教知识可能在非佛教旅游地,因为脱离了环境教育的感知,所以独立割裂的佛教知识就不能受到很好的激活而促进亲环境性行为的产生。本文研究给我们展现了一个佛教旅游地游客专业知识是如何通过环境教育感知间接影响了亲环境行为的复杂过程。

参考文献(略)