第一章 绪论

第一节 选题背景与研究意义

一、选题背景

新中国成立初期,为使经济快速发展,我国将木材生产与加工作为支柱性产业之一(王心同,2008)。我国的经济得到快速发展,但森林蓄积量却大幅减少。随着 1998 年爆发的“特大洪水”灾难,我国相继启动了“天保工程”、“退耕还林还草”等重大林业工程项目。2003 年,《关于加快林业发展的决定》(以下简称《林发决定》)发布,提出“要努力发展好城市森林和森林公园等”、“社会对林业的需要是目前的生态需求”,并确立了城乡森林协调发展的总体思路。从此,我国林业发展的主目标不再是木材生产,生态建设成为新的主旋律。

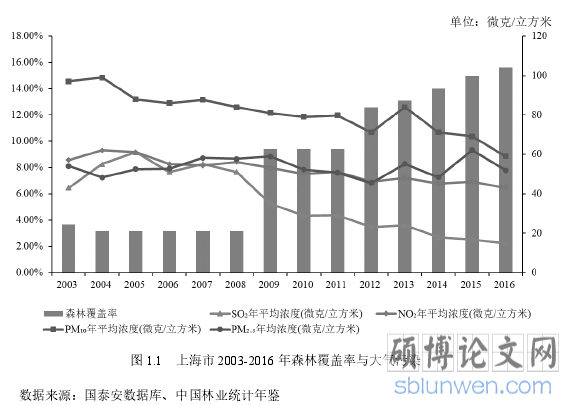

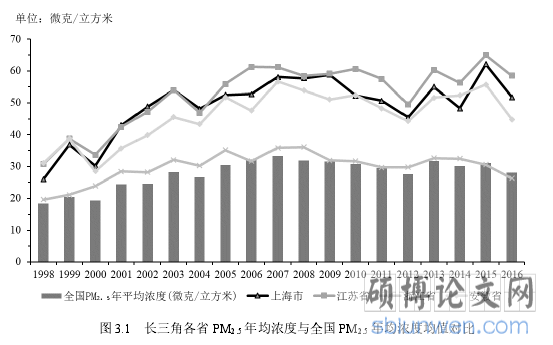

在中国经济高速增长的同时,带来的不仅是森林资源的破坏,还有不断以雾霾天气频发为代表的大气污染问题也逐渐暴露出来。1987 年,我国正式颁布第一部大气污染防治的相关法律,即《中华人民共和国大气污染防治法》,提出要“采取防治大气污染的措施”,1996 年对其进行第一次修订,提出要“控制酸雨、二氧化硫污染”。21 世纪以来,随着城市化进程的加快,我国大气污染由单一的城市污染转变为区域复合型大气污染(冯贵霞,2014)。为更好地治理大气污染,2010 年,环境保护部提出长三角等地区要重点开展大气污染联防联控工作以提高长三角地区的空气质量,并出台了相关《指导意见》。2014 年,长三角启动大气污染防治协作机制,提出力争五年内改善其区域空气质量。2016 年,《长江三角洲城市群发展规划》正式下发,明确提出要“推动长三角地区的生态共建、环境共治”,并进一步确立了大气污染联防联控、全面推进绿色城市建设、加快建设森林城市等目标。

自 2003 年确立了城乡林业协调发展的总体思路,我国在 2004 年开始启动“国家森林城市”评定程序(简称“创森”),并将贵阳市批准为我国第一个国家森林城市。2007 年,《国家森林城市评价指标》正式出台,森林城市建设逐步规范化(但新球等,2017),我国各个地区的城市依据该评价指标,纷纷打响积极创森的口号。截至 2020 年 2 月,我国共有 194 个“国家森林城市”,其中长三角地区共有 37 个“国家森林城市”(地级市占 29 个)。2018 年,《全国森林城市发展规划》出台,明确要建设长三角等六个国家级森林城市群,并提出四大目标:改善城市区域生态环境、增加人均森林面积、提升城市林业质量以及增加居民娱乐休憩空间。

第二节 文献综述

本文研究的是森林城市建设对大气污染的影响,但由于国内外从经济学角度来研究森林城市建设的文献并不多,且文献之间的内在关联也较为零散。结合本文研究内容与现有文献,第一,梳理森林城市建设的发展历程、功能及效果评价方面的相关文献;第二,为了说明大气污染与经济学之间的联系,以及选取本文的解释变量,需要对研究大气污染的相关文献进行分类整理,包括大气污染的影响因素与治理措施;第三,对研究森林对大气污染的影响的相关文献进行整理;第四,对现有研究中主流的政策评估方法进行梳理。最后,对所梳理的四部分研究现状进行文献评述。

一、 森林城市的发展历程、功能及效果评价

国内外学者对森林城市的研究时间起步不同,但研究的主题与重点逐渐趋于一致,主要集中在森林城市的发展历程、功能及效果评价三大方面。

(一)森林城市建设的发展历程

早在 1985 年,我国已经有学者提出“将森林引到城市、以城市绿化提升城市的环境质量”(杨其嘉,1985),之后我国对森林城市一直处于理论研究中,直到 1996 年,牡丹江率先提出要建设“森林城市”,并进行森林城市的实践(牡丹江绿化办公室,1996)。2004 年,我国正式开展了“创森”工作,并从此每年举行一届“中国城市森林论坛”,以总结“创森”工作经验和评定“国家森林城市”。截止 2020 年 2 月,已经有 194 个城市率先达到了森林城市的评定标准,其中地级市城市为 138 个。大部分学者认为森林城市建设历经三个阶段:探索阶段、规范阶段与发展阶段(方娜,2014;吴后建等,2017;但新球等,2017)。

我国森林城市建设的探索阶段处于 2004-2006 年。该阶段中,我国正式开始了“创森”活动,但还处于探索时期,未形成统一评定指标,发展较为缓慢,在此期间共批准 3 个国家森林城市,分别是 2004 年批准的贵州省贵阳市、2005 年评定的辽宁省沈阳市以及 2006 年评定的湖南省长沙市。

我国森林城市建设的规范阶段处于 2007-2012 年。在此阶段,国家林业局为森林城市建设发布了相关评定依据和具体指标——《国家森林城市评价指标》(以下简称《创森指标》),并不断加强森林城市的理论研究、规范制定和实践指导(但新球等,2017)。在此期间,共有 38 个城市达到了国家森林城市的标准。

.............................

第二章 理论基础与机制分析

第一节 相关概念界定

一、森林城市

森林城市,是经过我国林业主管部门批准、各个建设指标均达到一定标准的城市,并且该城市以林草植被作为城市生态系统的主体,以城乡一体化为发展目标。(国家林业局,2012)。我国“国家森林城市”评定工作至今已开展了 16 年,截至 2020 年 2 月,我国有 300 多个城市都在积极“创森”,并且已经有 194 个城市被评为国家森林城市(中国政府网,2019)。

二、城市森林

城市森林,广义上指城市中心及其周围的所有森林和树木(Konijnendijk etal.,2006;Miller,1997),截至目前,还没有形成统一的狭义定义,各学者在探讨城市森林的定义时也会对其功能有所区别。1965 年,Jorgensen 提出第一个正式定义,他认为城市森林主要是在城市中,对林木、植物进行合理的配置、培育和管理,使得其对城市的生态、社会和经济福利做出贡献,包括对环境整体做出改善、美化城市景观等,是林业的一个分支(Jorgensen,1986)。在我国,最早的定义在上世纪 80 年代被提出,台湾大学的高清教授编写的《都市森林学》中提到,森林城市涵盖了种植行道树、营造城市绿地、打造城市的风景林和防护林等,甚至将庭园木的建造也纳入城市森林范围(钱俊峰,2017)。

三、森林城市建设

森林城市建设,指森林城市的创建活动,是评定“森林城市”的动态过程。森林城市建设的总任务是构建功能完整、健康的城市林业生态系统,关键部分在于城市生态的稳步恢复以及居民宜居生活环境的营造,总目标是加强城市林业的建设,具体表现为增加城市绿地面积、提升城市内森林的质量、改善城市生态环境以及增加人均游憩空间(《评价指标》,LY/T2004-2012)。

.......................

第二节 理论基础

一、生态现代化理论研究

大气污染问题,首先需要正视社会现代化发展进程。自工业革命以来,社会发展随着工业化、城市化以及现代化得到极大的发展,但生态环境也遭受到极大破坏,在过去,环境与发展被认为是不可兼容的,然而二十世纪八十年代,Huber(1989)提出了生态现代化理论,为二者提供了协调发展的思路(包庆德,2011)。Huber 提出的生态现代化理论认为对于环境污染的治理,应该采用预防性行为而非补救性行为,通过环境友好型政策推动技术创新、结构转型等促进生产率的提高和能源消耗的减少,从而实现环境治理和经济发展的共赢局面。

生态现代化的理论大致经历三个阶段:(1)初期的生态现代化理论将重点放在技术创新与结构转型,希望通过二者能引发市场机制调节,从而提高生产率并降低能耗;(2)第二阶段的生态现代化理论更强调政府职责,认为政府机构在环境制度的制定上能起到更大作用,并且不再局限在生产端,引入消费者绿色消费理念;(3)第三阶段,生态现代化理论开始专注全球生态环境,并且认为改变人的行为模型在环境保护中显得更为重要,强调公众意识以及公众参与重要性,同时结合政府政策、技术创新等途径达到环境与经济双赢(何晋勇和吴仁海,2001;郇庆治和马丁耶内克,2010)。

森林城市建设是生态现代化理论在中国的应用之一。首先,森林城市建设是一种政策手段;其次,森林城市建设过程中要求发展森林康养、林下经济等新型产业,森林城市通过产业结构转型,既拓展了生态空间,又获取了经济效益;最后,森林城市建设重点要求强化生态服务与推动全民自然教育,这个过程不仅可以增强民众的环境保护意识,更重要的是能提高公众保护环境的参与性。作为生态现代化理论的应用之一,在经济高速发展的今天,森林城市建设能否令环境与经济达到双赢,森林城市建设这种政策的有效性是生态现代化理论研究的重要内容。

第三章 特征性事实分析.............................. 31

第一节 研究区域界定...............................31

第二节 长三角地区森林城市建设情况..............................33

第四章 森林城市建设对大气污染的实证研究.......................... 44

第一节 模型设定.....................................44

第二节 变量选取及数据来源...................................45

第五章 森林城市建设影响大气污染的机制检验...................... 57

第一节 模型设定......................57

第二节 基于中介效应模型的实证检验....................58

第五章 森林城市建设影响大气污染的机制检验

第一节 模型设定

首先,本文将借助中介效应模型对假说 2、假说 3 和假说 4 进行识别与检验。

假说 2 是森林城市建设可能是通过提高建成区的绿化覆盖率等措施加大了城市森林建设力度,从而对大气污染具有直接负相关影响,这里使用建成区的绿化覆盖率(即城市建成区的绿化覆盖面积除以建成区面积的比值)来衡量城市森林建设指标。

假说 3 是森林城市建设通过提高社会环保意识,使得政府、企业和公民采取更为严格的环保行为,从而促进大气污染治理。由于公民的环保意识不太好衡量,政府与企业最直接的环保意识表现应为对环境污染治理的投入,因环境污染治理投资额在某些城市未做统计,故本文采用单位工业二氧化硫去除量来衡量。社会环保意识越强,政府与企业对污染治理的投入也会越多,对二氧化硫的去除量也会越大,从而大气污染也会减少。预期符号为负。

假说 4 是森林城市建设可能会引发产业结构调整,使得向森林康养、森林浴等绿色新产业进行升级,从而减少大气污染的排放。这里使用第三产业增加值占GDP 的比重度量,预期符号为负。

..............................

第六章 主要结论及政策建议

第一节 研究结论

我国在 2004 年正式实施国家森林城市政策,以改善我国城市的生态环境,在大气污染的严峻形势下,森林城市建设对大气污染究竟是否有作用呢?本文以 2003—2016 年长三角地区 41 个城市面板数据为研究样本,主要采用双重差分模型和双重差分倾向得分匹配法考察了森林城市建设对大气污染的影响,并通过中介效应模型来检验森林城市建设对大气污染的作用机制。研究结果表明:

第一,在长三角范围内,森林城市建设可以显著降低城市的大气污染。从空气综合指数来看,能使 AQI 降低约 49.2%。对于各种污染物(PM2.5、SO2、PM10、NO2),结果也均表明森林城市建设从平均意义上可以降低城市大气污染。

第二,对不同污染物逐个进行实证检验,结果表明这种影响对不同大气污染物存在异质性。综合来看,对于 SO2、PM10、NO2的防治效果要远远好于 PM2.5,其中对 SO2的防治效果最好。能显著降低约 4.1%的 PM2.5、64%的 SO2、49.6%的 PM10以及 36%的 NO2,且使用 PSM-DID 方法进行稳健性检验也显示该结果稳健。

第三,机制分析表明,提高社会环保意识使得企业和公民采取更为严格的环保行为以及产业结构调整是森林城市建设影响大气污染的主要传导途径,而提高建成区绿化覆盖率等加强城市森林建设,会对不同污染物具有异质性作用。对于 SO2这种气态污染会显示为中介效应,森林城市建设会通过加强城市森林建设而减少 SO2污染,对于 PM2.5则表现为遮掩效应。

参考文献(略)