1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

三农问题是关系国计民生的根本性问题,推进农村三次产业融合发展,已成为解决我国“三农”问题的重要途径之一。尽管近年来我国农业农村发展呈现出新的加速度,农村经济环境、农业产业发展及农民收入等都有大幅改善,但随着国内外环境的变化,经济发展的深层矛盾的逐步显现。尤其是农业发展正面临着供求结构失衡、成本攀升、库存高企、资源环境约束等挑战。农业发展的主要矛盾已由总量不足向结构性矛盾转变。为此,2016 年国务院办公厅发布的《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》指出“推进农村一二三产业融合发展,是拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系的重要举措,是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求。”为此,中央一号文件明确提出,推进农村三次产业融合发展,加快培育农业农村发展新动能。党的十九大报告更是将其上升到了战略高度,提出实施乡村振兴战略,“构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,促进农村一二三产业融合发展”。2018 年中央一号文件进一步强调,产业兴旺是乡村振兴的重点,要构建农村一二三产业融合发展体系。因此,农村三次产业的融合发展是实施乡村振兴战略、解决农业供给侧结构难题、促进农民增收的重要推动力。在这一背景下,吉林省作为我国重要的粮食主产区,如何推进农村三次产业融合发展,促进乡村振兴是我们当下亟需深入思考和研究的问题。

...........................

1.2 国内外研究综述

1.2.1 关于产业融合研究综述

1.国外关于产业融合的研究

产业融合概念起源于罗森伯格(Rosenberg,1963)关于美国机械工业发展的研究。罗森伯格发现,在 19 世纪早期,一些机械设备是在高度集成的生产系统中制造的,专门生产各种终端产品以满足用户的需求。然而,直到 19 世纪中叶,一个独立的专业机械工业才出现。罗森伯格认为,这一独立过程主要与许多行业中钻井和磨削等一般机械制造技术的广泛应用有关。他认为这种独立过程与产品的功能和性质完全无关,这是由于采用了共同技术而产生的技术融合(technological convergence)。 ①1978 年麻省理工学院媒体实验室的创始人尼古拉斯庞特发现,在视觉上使用了三个重叠的圆圈来描述计算机,印刷和广播行业之间的技术整合,指出增长最快的领域是三个行业的交汇点。这引起了学术界对其开创性思想的关注。随着这一观点的出现,许多学者从不同的专业角度对产业融合进行了研究。从国外关于产业融合的研究文献来看,大部分研究重点在产业融合的概念、产业融合对企业战略的影响、产业融合与政府规制的关系等。

...............................

第二章 农村三次产业融合发展的理论分析

2.1 相关概念界定

概念是理论研究的基础,明确的概念界定可以确定研究范围和内容,为后面理论分析提供清晰的概念框架和理论演绎基础。

2.1.1 产业融合的内涵与形式

1.产业融合定义

近几十年来国内外学者就产业融合的基本定义,从不同的角度分别展开了讨论,但至今仍没有达成共识。早期产业融合的研究,主要集中在计算机、通信以及广播电视业等产业的交叉与融合上。1978 年美国学者尼葛罗庞蒂(Negrouponte)①发现了计算机、通信及广播电视业三个产业交叉处是成长最快、创新最多的地带,特别是随着计算机与网络技术的发展,强化了各媒体彼此之间的关联性,从而形成了“数字融合”,最终形成了多媒体产业。随后在尼葛罗庞蒂(Negrouponte)的研究基础之上, 一些学者对产业融合进行了进一步的分析研究。美国学者尤弗亚(Yoffie, 1997) ②将产业融合定义为,通过应用数字技术,将原本两个各自独立的产品或行业进行整合,并将产业融合划分为互补性融合与替代性融合。格林斯腾和卡恩纳(Greenstein&Khanna,1997) ③认为,产业融合是一种经济现象,是随着产业增长而产生,产业间边界也随着产业的增长而逐渐消失。李美云(2000) ④认为,产业融合是在数字技术的基础之上,多种网络交融的现象。

从上述观点中可以看出,这些学者只是从狭义角度给予了产业融合的定义。另而一些学者给予了产业融合的广义定义,基于产业演变的视角。麦特霍纳(Malhotra, 2001 ) ①定义产业融合为“以前相互独立的产业,当他们成为直接竞争对手时就发生了产业融合”。他认为融合的产生是由于需求和供给方的功能与机构融合引起。功能性融合是两个产业的产品具有互补性或替代性的特征,而机构性融合是由于生产或销售两个产业的产品存在联系② 。周振华(2002) ③认为,为适应产业发展致使不同产业边界逐渐模糊化与消失,而产业融合就是在产业分立中演变而来的。Stieglitz (2003) ④综合了前人的研究,在此进基础之上把产业融合区分技术融合和产品融合。Lind (2005) ⑤分析了电信、IT、媒体以及电子消费四大市场融合的过程,把产业融合定义为,独立市场的合并以及跨行业进入壁垒的消除。植草益(2001)⑥ 、马健(2002)⑦、李美云(2007)⑧ 均认为产业融合是由于放宽管制,降低了行业间的进入壁垒。由于技术创新,从而使原有产业的产品特征或市场需求得以改变,进而发生产业间竞争合作关系的变化,导致产业界限模糊化或消失。根据国内外的大量研究和实践经验看,马晓河(2015)⑨认为,技术进步和制度创新引致产业融合,产业边界和交叉处发生的产业业态、模式以及产品特征的变化,使之产业边界模糊,需重构产业界限。

2.2 农业发展与农村三次产业融合发展的相关理论

2.2.1 主要农业发展理论

1.改造传统农业理论

美国著名的经济学家,西奥多.威廉.舒尔茨在 1964 年所著的《改造传统农业》一书中论述了传统农业的改造问题。①舒尔茨认为,发展中国家的经济依赖于农业迅速而稳定的增长,但发展中国家传统的农业不具备这一推动力,因此改造传统农业为现代农业是根本出路。他着重强调了技术变化以及人力资本对农业发展的影响。从技术方面来看,舒尔茨认为,将传统农业向现代农业转变需要投入新的技术和生产要素;从人力资本的角度来看,农民的文化知识程度、劳动技能与生产率之间,存在着密切的正相关关系。尤其是当穷国开始进入农业现代化的过程中,农民所受的教育水平高低会很快成为对农业增长有重要影响的促进或限制性因素。舒尔茨认为,要不断改进生产要素配置,将科学技术的最新成果应用到农业中,是促进现代农业发展的根本特征,并指出传统农业改造的关键是新的现代农业生产要素的引进,为了能将现代生产要素迅速引入到传统农业中,首先要建立适合改造传统农业的制度,因为制度是传统农业改造的保证,而传统农业改造的重要因素包括技术进步和变革。其次是为引进现代生产要素创造条件,主要从供给和需求两方面着手。舒尔茨对新生产要素的供给者作用和行为进行分析,他认为在传统农业改造中,现代生产要素的供给者起着至关重要的作用。因为一方面供给者要提供新的生产要素,同时还应让传统农民接受并使用这些现代新的生产要素。舒尔茨也分析了对新生产要素需求者的作用和行为。他在分析中认为,供给者提供给传统农民新的生产要素,农民接受的条件是使用了新的生产要素可以使维持生活的农作物产量增加,这种新要素如果对农民有利,他们则愿意接受。舒尔茨认为,引进新的生产要素,除了要包括生产中种子、机械等要素,还要引进现代科学技术。因此,农民必须掌握相关知识、成为能运用新生产要素的人。所以,提高农民的文化水平及对农民的人力资本投资就显得尤为重要。在实际中,可采用人力资本多种投资形式,而长期有效的重要形式是教育,以提高农民掌握科技文化的水平。

第三章 吉林省农村三次产业融合发展的条件与进展 ..................... 49

3.1 吉林省农村三次产业融合发展的基础条件 ............. 49

3.1.1 自然资源条件 ................................ 49

3.1.2 社会环境条件 ................................ 50

第四章 吉林省农村三次产业融合发展测度分析 ............................. 77

4.1 已有研究方法分析 ................................. 77

4.1.1 相关系数分析法 .............................. 77

4.1.2 赫芬达尔指数法 .............................. 77

第五章 吉林省农村三次产业融合发展的效应分析 ......................... 106

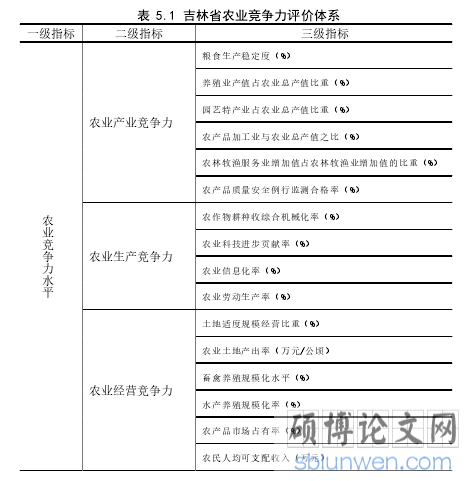

5.1 相关指标选取及说明 .............................. 106

5.1.1 农村三次产业融合水平 ....................... 106

5.1.2 农业竞争力水平 ............................. 106

第五章 吉林省农村三次产业融合发展的效应分析

5.1 相关指标选取及说明

本文针对吉林省农村三次产业融合发展产生的经济效应,选取了农业竞争力水平、农村产业结构、农民收入水平及农村经济整体发展水平 4 项指标,分析农村三次产业融合对提升农业竞争力、优化农村产业结构、提高农民收入及农村经济整体发展的影响效应。选取 2003 年-2017 年吉林省农村 182 个乡域(见表 4.2)相关数据,数据来源于《中国农村统计年鉴》、《吉林省统计年鉴》、国家统计局网站等,采用 Eviews6.0 软件,运用贝叶斯向量自回归方法(BVAR)进行分析,部分数据缺失采取平滑处理,为了降低各变量之间的差距和可能存在的异方差,将变量进行对数处理。

5.1.1 农村三次产业融合水平

农村三次产业融合是以农业为中心,在横向和纵向联结其他产业功能,通过技术进步、产业创新将不同主体紧密结合在一起,形成功能完备、业态多样的农村产业发展新格局。让农民获得更多收入,产业结构得到进一步优化,城乡发展更加均衡,农村经济发展水平得到进一步提高。本章论证吉林省农村三次产业融合产生的经济效应,在数据上选取第四章经过计算的吉林省农村三次产业总体融合系数作为 BVAR 自变量,用字母 Y 表示。

.............................

结论

全文主要研究结论如下:

第一,吉林省农村三次产业融合在整体上处于低度融合阶段。通过采用产业贡献度法和构建产业融合体系,对吉林省农村三次产业融合发展测度得知,尽管吉林省农村二三产业不断强化对农业产业发展的拉动能力和渗透能力及对国民经济的支撑作用明显增强,但农村三次产业之间目前仍旧处于初级低度的融合阶段。农业内部种植、养殖、畜牧业的融合及农业与二三产业的融合也只是处于初始阶段,属低水平的融合。究其原因,主要受产业融合主体即专业大户、家庭农场、农民专业合作社及龙头企业带动能力不强、利益联结机制松散及扶持政策不够等因素的制约。