本文是一篇土木工程论文,本文通过8个钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接试件在不同温度(常温至700℃)下的轴向受压试验,系统研究了温度对其连接力学性能的影响规律,揭示了高温下材料劣化机制与破坏模式,并建立了高温黏结强度与极限承载力的理论计算模型。结合数值模拟与理论分析,明确了温度梯度、界面应力分布及抗剪键作用对连接性能的耦合影响机制。

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

在城市化进程加速推进与建筑工业化转型的双重驱动下,工程结构耐火性能精细化设计理论已突破传统被动防火的技术范畴,跃升为现代土木工程多灾害防御体系的核心研究领域。这一学科方向不仅被纳入国家重大基础设施安全保障战略体系,其热力耦合作用下的材料劣化机理研究更构成了建筑火灾韧性提升的基础性科学命题,相关创新性技术突破已成为实现工程结构全寿命周期安全管控的关键路径。全球城市化进程催生了超高层建筑的爆发式增长,据统计,200米以上摩天大楼数量从2010年的612座激增至2023年的1437座[1],这使得建筑火灾的潜在风险呈指数级上升。特别是近年来伦敦格伦费尔塔楼火灾(2017)、迪拜火炬大厦火灾(2021)等重大事故的频发(如图1-1所示),使得建筑结构的火灾响应机制研究成为全球工程界关注的焦点,国内外的学者也逐渐重视对工程抗火的研究。美国国家标准与技术研究院(NIST)的火灾动力学模拟显示,现代建筑中合成材料的使用使火灾荷载密度较20世纪提升了2.5倍[2],这对结构耐火极限提出了更高要求。

土木 程论文参考

....................

1.2 国内外研究进展

鉴于钢管混凝土柱优越的力学性能和火灾的频发,各类钢管混凝土柱的耐火性能一直是国内外学者的研究热点[38-57]。随着国家大力推行预制装配技术,装配式钢管混凝土柱的研究正受到越来越多的关注,目前的研究主要集中在钢管混凝土柱装配式梁柱节点和柱-柱接缝连接常温下受力性能研究[5-12]。鉴于地聚物混凝土优越的力学性能和环保性能,目前全球已有30多个国家设有专门的地聚物研究机构,近年来关于钢管地聚物混凝土试件的研究开始增多[58-65],但是关于灌浆套筒连接钢管地聚物混凝土柱耐火性能的研究还非常有限[9]。下面将对钢管地聚物混凝土柱抗火性能研究、钢-混凝土组合结构界面黏结性能的研究现状、灌浆套筒连接钢管混凝土柱常温和高温下力学性能研究分别进行介绍。

1.2.1 钢管地聚物混凝土柱抗火性能研究

地聚物混凝土(GPC)作为一种新型低碳胶凝材料,其耐高温性能源于硅铝酸盐网络结构的高温稳定性。相较于普通硅酸盐混凝土(OPC),GPC在800℃以下可保持微结构完整性,而OPC在400℃以上即出现氢氧化钙分解和C-S-H凝胶脱水。西班牙Espinos等(2015)[45]通过有限元分析方法系统考察了GPC在不同配置双钢管柱中的防火表现。该研究创新性地将GPC分别布置在外钢管与内钢管之间的环形区域以及内钢管内部核心区域,建立了考虑温度场与力学场耦合作用的数值模型。值得注意的是,研究团队直接采用了传统钢管混凝土(CFT)的建模框架,仅将GPC的导热系数调整为0.43W/m.K(约为普通混凝土OPC的70%),且未进行试验验证,这在一定程度上影响了结果的可靠性。模拟结果显示,当双钢管柱全截面采用GPC替代OPC时,耐火极限从87分钟显著提升至139分钟,增幅达60%,这一突破性数据揭示了GPC在高温环境下优异的隔热性能与体积稳定性。

.............................

第2章 高温下钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接试件黏结性能试验研究

2.2 试验概况

2.2.1 试件设计

每个试件由一根钢管地聚物混凝土柱段、一根套筒和灌注在内外管之间的灌浆料组成(图2-1)。试件截面形式为圆形,钢管内填充强度等级为C45的地聚物混凝土(地聚物混凝土组成部分如表2-1所示),灌浆料强度等级为C85(灌浆料使用青岛卓能达建筑科技公司提供的钢筋连接用套筒灌浆料),钢管和套筒选用Q235级钢材。主要试验参数为加载温度,包括100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、700℃共七个温度点,另取常温试件作为对比。每种工况1个试件,合计8个试件。DNV规范[84]建议的灌浆套筒参数范围为:5≤ ???????? /???????? ≤30,30≤ ???????? /???????? ≤140。钢管混凝土结构技术规范(GB50936-2014)规定对受压为主的钢管混凝土试件,圆形截面的钢管外径与壁厚之比???????? /????????不应大于135×235/????????。根据这些参数要求。钢管长度取为120mm,外径????????为88mm,壁厚????????为4mm,套筒长度为90mm,外径????????为114mm,壁厚????????为3mm。

抗剪键采用圆形抗剪键,抗剪键的间距(s)与键高(h)的设计对破坏模式具有显著作用。当抗剪键布置较密时,可通过多个抗剪键协同工作提升界面应力分布的均匀性,增强整体承载性能,但过密布置会导致剪应力集中作用于抗剪键顶部区域,引发沿键顶平面的直剪脆性破坏;若间距过大,裂缝会绕过抗剪键形成贯通通道,表现为钢管外表面的剪切滑移破坏。研究表明,键高与间距需通过耦合优化设计,才可实现应力的有效传递。

...................

2.3 试验结果及分析

2.3.1试验现象及破坏形态

在初始加载阶段(荷载≤0.3uP),试件未显现明显变形特征,荷载-位移曲线呈线性关系。当荷载增至峰值荷载的70%~90%区间时,钢管与套筒间产生可测相对滑移(位移量约0.5~1.2mm),并伴随界面处间歇性脆响。进入塑性屈服阶段后(荷载≥0.9uP),滑移速率显著加快(位移增量达2~3mm),此时界面黏结损伤进入加速累积阶段。达到峰值荷载后,荷载骤降至残余强度阶段(约0.2uP),此时位移持续增长而荷载维持稳定,最终试件呈现典型剪切滑移破坏形态。在高温试件中,当套筒内部灌浆料温度达到130℃时有少量水蒸气冒出。

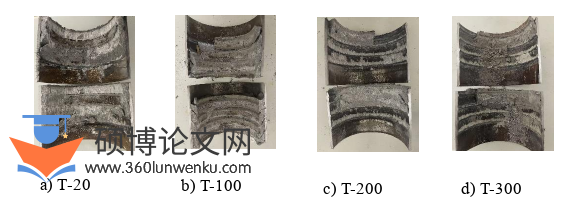

在抗剪键邻近区域,试件发生剪切滑移失效。经中轴线断面剖切观察,钢管和灌浆料接触面呈现局部材料附着残留,破坏面可已看到由灌浆材料碾压形成的粉碎屑积聚,且随着试验温度的升高,套筒处残余灌浆料变少,在600℃、700℃试件中,破环面基本无灌浆料残留(如图2-7);观察残余灌浆料上的裂缝,发现灌浆料上的斜裂缝在钢管和套筒上的抗剪键之间呈斜向分布,角度约为30度(如图2-8)。

土木工程论文怎么写

............................

第3章 高温下钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接黏结强度及承载力计算模型 .............................. 22

3.1 引言 ............................................ 22

3.2 灌浆套筒连接处黏结滑移关系 ................. 22

第4章 钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接仿真分析 ........................ 30

4.1 引言 ................................. 30

4.2 高温下试件温度场有限元模型 ................ 30

第5章 结论与展望 ...................... 42

5.1 结论 ..................................... 42

5.2 不足与展望 .......................... 42

第4章 钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接仿真分析

4.1 引言

有限元方法(Finite Element Method, FEM)作为现代工程计算的核心技术,通过将连续介质离散化为有限数量且相互关联的单元体,实现对复杂结构力学响应的精准预测。该方法基于变分原理与数值近似理论,能够解析结构在静/动态荷载作用下的应力分布、变形模式及失效机理,为工程设计与优化提供理论支撑。自20世纪中叶有限元理论体系形成以来,其应用已渗透至航空航天装备轻量化、新能源结构抗风抗震设计、生物植入体力学适配性评估等前沿领域,成为推动工业技术创新不可或缺的工具

在工程实践中,有限元分析通过参数化建模、多物理场耦合计算及非线性迭代求解,显著降低了传统试验的成本与周期,同时可实现极端工况下的虚拟测试。以ABAQUS为代表的商用有限元软件,凭借其强大的材料本构库、接触算法及并行计算能力,为复杂工程问题(如高温耦合变形、复合材料损伤演化)的仿真提供了高效平台。研究显示,通过标定材料参数与优化边界条件,有限元模型预测误差可控制在5%以内。近年来,基于数字孪生技术的“试验-仿真”双驱动模式逐渐兴起,通过实时数据交互与模型修正,进一步提升了工程系统在全生命周期内的可靠性评估精度,这一趋势在智能建造与高端装备制造领域尤为显著。

本章节在第2章高温下钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接黏结性能试验研究的基础上,基于多物理场耦合数值模拟方法,采用ABAQUS平台构建精细化钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接体系的分析模型。通过建立温度场数值仿真框架,系统表征高温环境下结构体系的热传导与热变形特征;在此基础上,针对常温工况开展参数化数值模拟,重点解析套筒连接节点的荷载传递机制与力学响应特征,得到荷载-位移变化规律。为验证实验现象和指导工程实践提供数值模拟支撑。

.........................

第5章 结论与展望

5.1 结论

本文通过8个钢管地聚物混凝土柱灌浆套筒连接试件在不同温度(常温至700℃)下的轴向受压试验,系统研究了温度对其连接力学性能的影响规律,揭示了高温下材料劣化机制与破坏模式,并建立了高温黏结强度与极限承载力的理论计算模型。结合数值模拟与理论分析,明确了温度梯度、界面应力分布及抗剪键作用对连接性能的耦合影响机制。主要结论和成果如下:

(1)通过高温下灌浆套筒连接的荷载-滑移曲线分析,提出了四段式折线模型(弹性上升段、塑性强化段、软化段及残余段)。破坏模式以抗剪键附近灌浆料的30°斜裂缝扩展为主,符合剪切滑移破坏特征。

(2)温度对界面黏结强度影响显著。试验表明,当地聚物混凝土内部温度达到120℃时,水分蒸发导致温度分布呈现阶段性梯台现象。200℃时钢材蓝脆效应使承载力短暂提升2%,但高温持续作用后材料劣化占主导,当温度升至400℃时,极限承载力下降至常温的65%-70%,600℃以后试件温度与常温温差每增加50℃,黏结强度衰减约12%。

(3)基于实验结果拟合出温度对平均黏结强度影响系数的计算公式,通过变形协调、静力平衡和灌浆料本构关系,推导出常温下连接承载力计算公式,并根据灌浆料在高温下的抗压强度,给出高温下连接承载力预测公式。

(4)通过构建钢管地聚物混凝土柱套筒连接体系的温度场数值模型和常温下多物理场耦合的力学分析模型,并对其可靠性进行了验证,验证结果表明:有限元模型计算温度演变趋势和试验结果呈现高度一致性,荷载-位移曲线整体拟合较好,有效验证了该数值模型在热传导、界面滑移效应等复杂工况下的预测精度。

参考文献(略)