本文是一篇土木工程论文,本文总结国内外地下目标检测、成像算法、钢筋直径评估的研究现状,表明双极化探地雷达在地下目标探测中具有较高的应用前景。

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着我国基础设施建设的快速发展,大量的钢筋、电缆、管线等细长目标被广泛应用在桥梁、隧道、房屋以及地下设施等建筑物和构筑物中[1,2](图 1-1)。然而,这些细长目标在建设和服役过程中易受质量问题、施工破坏及老化破损等因素影响不可避免地会遭受破坏,严重影响基础设施的正常服役。在后期的运营维护中,由于不清楚这些埋藏目标的具体位置及走向,这为后期的维护带来巨大的挑战,所以急需高效准确的检测技术。如今许多地下设施都接近设计寿命的终点,需要更换或维修。与此同时,由于城市扩张和新通信技术的发展,新的公共设施正在建设中。因此,这些公共设施的准确信息对于公共设施所有者、工程师、承包商以及测量员至关重要,尤其是作为开挖的参考。在混凝土结构中,由于钢筋锈蚀,碳化等因素导致其服役能力急剧下降、地下电缆故障、地下供水管道泄露等问题,亟需将其位置准确定位出来[3],这引起学者对地下目标探测问题的研究。结果表面,如果没有精准地对这些受损地下目标进行及时的补救措施,基础设施性能降低到一定程度后,将会产生不可逆的结构性破坏。因此,地下目标探测已成为运营维护基础设施的重要环节,亟需一种高效、高精度的地下目标成像方法来解决这一问题,最大限度地维护基础设施,减少不必要的经济损失。地下目标探测主要的参数包括目标几何形状、埋深、尺寸、方位走向等诸多方面[4],然而实际工程中,为了探测地下目标的埋深以及几何尺寸,常用的检测方法对建筑物带来一定破坏,如最常见的钻孔探测法[5],该方法只能适用一些非重要构筑物,同时也为后期的修复造成不必要的困扰。此外,红外热成像法通过测量物体的热量和热流来诊断物体特征的一种方法,但其易受目标温差影响,而地下目标往往温差都不大,导致目标分辨率较低[6]。

............................

1.2 国内外研究现状

在基础设施建设和服役过程中,对钢筋、电缆、管线等细长目标进行检测以及受损部位修复可以有效确保和延长基础设施的使用寿命。传统的人工钻孔探测方法不仅耗费人力物力,还会对结构造成一定的破坏,错误率相对较高,已经不足以满足当前基础设施埋藏目标探测的需求。此外,电磁感应法作为一种无损检测技术也常被用于地下目标检测,但其对环境要求较高,易受周围环境电磁噪声干扰[7]。越来越多的无损检测技术已用于地下目标的探测。探地雷达技术作为一种经济、高效、精准、无损的电磁检测技术已被广泛应用于地下目标的探测。

1.2.1探地雷达地下目标探测方法研究现状

探地雷达成像技术是一种能反映地下空间目标分布的有效手段,可为基础设施埋藏目标探测提供重要依据[8,9]。传统雷达检测只采集一个极化方向的雷达数据,即单极化测量。目前单极化雷达[10](图1-2)已被广泛应用于地下目标成像,但其只收集了探测目标的单通道雷达数据,而目标的几何属性以及目标特性在单极化雷达数据中无法全部获取,需要结合HH和VV双极化通道探测目标的几何属性。

(1)单极化雷达国内研究现状

在单极化探地雷达地下目标成像方面,丁肇伟通过确定天线频率、天线收发距、采样点间距、时窗等重要参数来确定埋藏目标的管径与埋深,并在现场试验中通过对波速的测量,对目标体的埋深做出精确估计[11]。刘传奇等通过分析地下目标反射的电磁波反射差异以及波速分析,并提取目标反射轮廓找出图像差异识别目标体,同时,通过双程走时与标定的波速确定目标埋深[4]。于景兰等提出一种精度高、操作性强的地下目标波速提取方法(刚性界面反射系数法),该方法通过探地雷达实测数据算出测线的速度曲线图,凭借少量钻孔验证方法,地下目标埋深检测的相对误差率小于5%,为地下目标探测提供理论支持[12]。方广有等基于电磁波的传播理论,研究了电磁波发射在地下结构探测时的形式。介质的色散效应使得其在传播过程中信号产生畸变,作用于地下目标时产生失真的拖尾信号,这极不利于对地下目标的探测和分辨。当传播到地下目标的信号是无载波脉冲情况下,给出了不同介质时源点发射信号波形的计算方法,改善地下目标的探测[13]。

..........................

第二章 极化探地雷达无损探测方法

2.1 探地雷达原理

2.1.1 电磁波基本原理

探地雷达因其无损性已广泛应用于地下目标的探测,由于探测深度与频率成反比,而分辨率与频率成正比,所以需要根据探测目标的深度以及目标的成像分辨率选择合适频率的天线,一般探地雷达天线的工作频率范围在1 MHz~10 GHz之间[42,43]。一个或多个发射天线向地下背景介质中发射高频电磁脉冲信号,由于电磁波在传播过程中的高衰减性,大量信号在传播过程中被减弱,电磁波根据背景介质的介电差异发反射,从而接收天线接受来自地下目标反射的信号,在B-scan图像中表现为电磁波在传播过程中遇到不同背景介质造成时延、速度、相位的变化,从而分析地下目标的特征[44]。

麦克斯韦方程组是一组偏微分方程,主要描述了电场、磁场与电荷密度、电流密度之间的关系[47]。其中,在上述方程中,式(2-1-1)为法拉第电磁感应定律方程,用于描述时变磁场产生电场;式(2-1-2)为安培电流环路定律方程,用于描述电流与时变电场产生磁场;式(2-1-3)和式(2-1-4)分别为磁荷不存在定律和描述电荷产生电场的高斯定理。然而,为了充分确定电磁场的各场量,解决上述方程中的四个参数是不够的,必须加入介质的本构关系,以便进行求解。

2.1.2 时域有限差分法

时域有限差分法(FDTD)是基于差分理论[49],将中心差商代替场量对时间和空间的一阶偏微商,通过在时域的递推模拟波的传播过程,从而得出电磁场分布。将描述电磁场规律的麦克斯韦方程经过二阶精度中心差分,把旋度中的微分算子近似的转变成差分形式,在确定的体积内和一段连续时间中提取电磁场的数据。由两个旋度方程和两个散度方程构成的麦克斯韦方程组,旋度方程是安培环流定律和法拉第电磁感应定律的微分表现形式[50]。实际上,Maxwell方程中的两个旋度方程是根本,由于两个散度方程能够从旋度方程推导,因此,为了研究探地雷达的电磁场,可以从两个旋转方程出发。FDTD是一种在时域范围内计算电磁场的方法,它基于时间变量的两个Maxwell旋度方程。该方法假设混凝土为线性、各向同性且与时间无关的介质,但会有电磁损耗。

.............................

2 地下钢筋的探地雷达探测

土木工程论文怎么写

探地雷达成像技术是一种有效反映地下空间目标分布的手段,为基础设施埋藏目标探测提供了重要依据。由于其高精度的成像效果和无损性,探地雷达已成为一些重要建筑物的探测手段,目前大部分地下目标探测方法采用传统的单极化雷达成像,虽然具有高效、无损和经济等优势,但该方法难以对各种探测目标进行准确评估。相比单极化雷达,双极化雷达能够收集更丰富的目标极化信息,这与探测目标的几何形状密切相关。此外,地下目标的走向和测线方向也会影响其最佳成像效果,进一步提高了对探测目标的准确评估能力。

2.2.1 双极化探地雷达系统组成

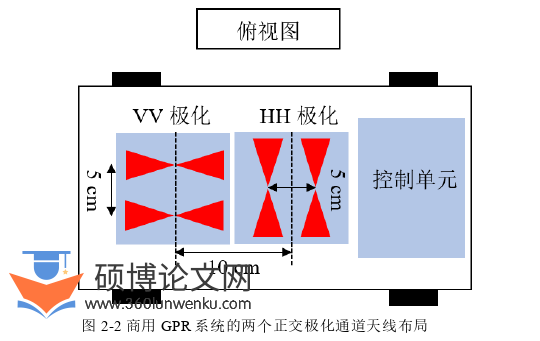

传统的探地雷达是一种有效的地下目标探测技术,它是一种无损探测技术,可快速地进行探测,具有操作方便、灵活、高效等优点,被广泛应用于许多工程探测领域。探地雷达主要由主机(主控单元)、发射机、发射天线、接收机和接收天线五部分组成[48]。主机作为采集系统核心,主要通过发送指令控制发射机和接收机,发射机根据命令向地下发射电磁波,接收机进行数据采集,发射和接收天线则用于发射和接收电磁波,具有极高的能量方向性,需要采取特定地屏蔽措施以确保大部分的电磁信号向地表传播。在实际工程探测应用中,通常使用野外工作的三防笔记本电脑作为控制与数据显示的装置,在探测工作开始前,需要通过采集软件设置参数,如时窗、采样点数、频率、信号触发方式等。本研究采用商业化的双极化探地雷达系统(如图2-2),即由IDS GeoRadar制造的C-thrue,中心频率为2 GHz,可以同时记录HH和VV通道GPR数据。该雷达集主机、发射机、发射天线、接收机、接收天线为一体,可以实时显示所采集的双极化雷达数据。双极化雷达由测距轮触发电磁波信号,定义天线极化方向与目标走向垂直时为VV极化,天线极化方向与目标走向平行时为HH极化。HH和VV极化天线中心距离为10 cm,天线收发距离为5 cm,离地高度为2 cm。

...........................

第三章 基于双极化相位差地下目标成像算法 ........................... 21

3.1 圆柱体散射理论 .................................. 21

3.2 双极化相位差成像算法.............................. 24

3.3 算法实现流程 ..................................... 26

第四章 基于双极化探地雷达的钢筋直径估计 ........................... 44

4.1 圆柱体散射解析解仿真试验 .............................. 44

4.2 室内物理模型试验 ............................... 45

4.3 本章小结 ..................................... 53

第五章 总结与展望 ............................. 54

5.1 总结 ..................................... 54

5.2 展望 ........................................ 56

第四章 基于双极化探地雷达的钢筋直径估计

4.1 圆柱体散射解析解仿真试验

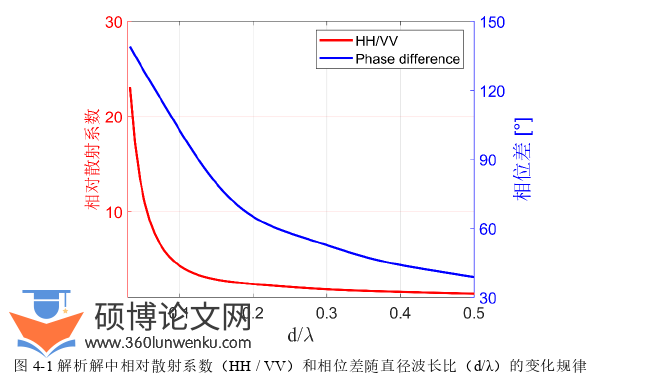

在本文第3.1节圆柱体散射理论中,在满足小半径理论和远场假设条件下,用双极化GPR记录的来自无限长钢筋的背向散射系数和相位信息,并且通过金属圆柱体散射信号解析解来评估双极化通道的相位差。基于此,本节模拟了不同钢筋直径下的钢筋的背向散射系数和相位信息,建立了双极化通道相对散射系数和相位差与钢筋直径波长比的关系来估计钢筋直径。本研究分别做了解析解试验和室内物理模型试验来验证该方法。

根据圆柱体相对于天线极化方向的取向、圆柱体的电特性以及圆柱体相对于入射波长的半径,来自圆柱体棒的反向散射电磁场被强烈去极化[78,79]。当探地雷达发射和接收天线的极化方向平行于埋入钢筋的长轴时,背向散射系数最大。用2 GHz的平面波源导出了圆柱散射信号的解析解。然后,基于解析解方程计算垂直宽边模式(HH)和平行宽边模式(VV)下的背向散射系数[80]。

当改变钢筋的直径从0.5-5 cm变化时,其散射系数与相位差变化如图4-1所示。从图中可以看出,散射系数和相位差都随钢筋的直径波长比增大而减小,并且直径更小时下降地更剧烈而后缓慢减小。

土木工程论文参考

.................................

第五章 总结与展望

5.1 总结

高精度的地下目标探测方法在城市基础设施安全运营维护中具有的重要意义,本文总结国内外地下目标检测、成像算法、钢筋直径评估的研究现状,表明双极化探地雷达在地下目标探测中具有较高的应用前景,在现有研究的基础上,本文进行了以下工作:

(1)在满足小半径和远场假设理论下,通过金属圆柱体散射信号解析解方程分析了无限长金属圆柱体在自由空间中TE和TM模式下极化散射信号的散射系数和相位差变化。

(2)提出一种改进的基于双极化相位差的探地雷达地下钢筋增强探测算法,旨在从两正交极化通道(HH和VV)之间的相位信息出发,在考虑两正交极化通道相位差的基础上作差来提高地下钢筋探测。先通过解析解方程分析了HH和VV的相位差关系来验证提出的方法的可行性,再通过仿真试验、室内砂池试验和现场试验来验证方法的有效性。

(3)进行了FDTD仿真试验,使用双极化探地雷达采集了金属棒的双极化雷达数据,验证了在不同介电常数和电导率的背景介质下的金属棒在提出的基于双极化相位差的探地雷达地下钢筋增强探测方法的有效性。

(4)进行了室内砂池物理模型试验,使用双极化探地雷达采集了金属棒的双极化雷达数据,验证了在不同直径和埋深的金属棒在提出的基于双极化相位差的探地雷达地下钢筋增强探测方法的有效性。

(5)进行了现场探测试验,使用双极化探地雷达采集了地下楼板钢筋的双极化雷达数据,并通过计算雷达剖面的信杂比验证了所提出的基于双极化相位差的探地雷达地下钢筋增强探测方法的有效性,以及与传统的单极化雷达经行了对比来验证双极化雷达在地下目标探测的优越性。

参考文献(略)