本文是一篇土木工程论文研究,本文通过 ETABS 有限元分析软件,建立减震结构、减隔震结构体系模型,对其进行反应谱分析、多遇地震、设防地震、罕遇地震作用下的抗震性能分析,研究钢管混凝土异形柱框架减震结构,引入隔震技术的可行性及优势,分析结果如下:1) 对两种不同结构体系进行反应谱分析,结果表明:风荷载及地震作用下,层间位移角均满足规范限值要求。减震结构自振周期为 3.79s,减隔震结构自振周期为4.5s,引入隔震技术导致基本周期延长 0.71s,增加了 18.7%。在风荷载作用下减隔震结构底部几层层间位移角均大于减震结构,Y 向风荷载作用时层间位移角大于减震结构;X、Y 两个方向楼层位移均大于减震结构,说明引入隔震技术后,结构体系变得更“柔”,导致上部结构楼层位移增大。对于装配式住宅,楼层位移对“三板体系”影响较大,所以应对楼层位移进行控制。

第 1 章 绪论

1.1 论文的研究背景及意义

1.1.1 研究背景

地震产生的原因是地球表面岩层在巨大的挤压力之下产生褶皱,褶皱断裂时会释放出能量,产生巨大的破坏力。地震会造成建筑物破坏、倒塌,山体滑坡、泥石流等灾害,带来严重的人员伤亡和经济损失。我国地处环太平洋地震带与欧亚地震带的交汇处,是地震多发国家。地震活动具有频度高、强度大、分布广、震源浅的特点。图 1-1 为我国主要地震带分布情况。

1949 年新中国成立以来发生多次强震,震源深度浅,破坏力极强。1966 年 3 月22 日,河北省宁晋县发生 7.2 级大地震,震中烈度 10 度;1976 年 7 月 28 日,河北省唐山市发生里氏 7.8 级地震,震中烈度 11 度,震源深度 12 千米,地震持续约 23秒。2008 年 5 月 12 日,四川省汶川县发生的 8.0 级地震,地震烈度达到 11 度,此次地震是新中国成立以来国内破坏性最强、波及范围最广、总伤亡人数最多的地震之一;2010 年 4 月 14 日,青海省玉树发生 7.1 级地震,震源深度 14 千米;2013 年4 月 20 日,四川省雅安市芦山县发生的 7.0 级地震,震源深度 13 公里,最大烈度 9度;2016 年 2 月 6 日,台湾省高雄市发生 6.7 级地震,震源深度 15 千米[1]。

............................

1.2.1 国外异形柱研究现状

美国在 20 世纪 70 年代开始发展装配式建筑。经过近 40 年的发展,先后出台了一系列的行业标准、规范、图集,已经形成一整套成熟的技术标准体系。在美国,城市居住建筑的结构类型大多以装配式钢结构和混凝土结构为主,乡村小镇根据其自身特点推进发展装配式轻钢结构和木结构住宅。20 世纪60 年代,日本的经济开始恢复,人口急剧增长,导致用地资源紧张,对居住建筑需求不断扩大。到 70 年代,日本开始推进住宅产业化。为了适应住宅市场需求,日本致力于研究开发中高层住宅的装配化生产体系,以解决人口变动对住房增长的需求。

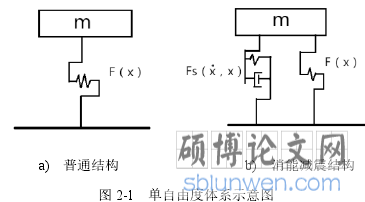

2.1 消能减震结构工作原理

2.1.1 减震结构的基本原理

消能减震设计基本原理是在减震结构体系中,消能装置或元件消耗掉输入到结构体系的大部分地震能量,使结构本身消耗的能量减少,结构的地震反应得到削减,从而有效保护主体结构免受地震作用的破坏。减震技术由于构造简单、便于维护、造价低廉、减震效果明显,应用的范围广,既适用于新建工程,又适用于加固改造及扩建工程。

消能减震装置大体上分为三类:速度相关性耗能装置、位移相关型耗能装置、调谐吸震型耗能装置。建筑工程中常用的减震装置有:屈曲约束支撑(BRB)、粘滞阻尼器(墙)、金属阻尼器、墙板式防屈曲减震构件、调谐质量阻尼器(TMD)等。

消能装置的布置原则与剪力墙布置原则类似,应沿结构主轴方向进行设置,宜设置在结构变形较大的位置,保证消能装置具有足够的耗能能力,并应使消能装置在结构高度方向刚度分布均匀,考虑结构的平面布局,尽量不影响建筑的使用功能。

............................

2.2 隔震结构工作原理

2.2.1 隔震结构的基本原理

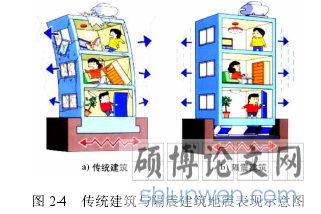

基础隔震技术的基本原理是隔震层延长了结构自振周期,增大结构阻尼,减小结构加速度反应。地震作用时,由于隔震层刚度小,通过其水平变形来耗散地震能量,减少地震能量向上部结构的输入,达到减小结构振动的目的。如图 2-4 所示为传统建筑与隔震建筑地震表现示意图。

第 3 章 消能减震体系抗震性能分析 ···························· 27

3.1 减震结构模型 ····························· 27

3.1.1 工程概况 ······················· 27

3.1.2 结构构件选择 ························ 27

第 4 章 减震隔震体系抗震性能分析 ································ 45

4.1 减隔震结构分析模型 ····································· 45

4.1.1 隔震支座参数与布置方案 ························· 45

4.1.2 橡胶隔震支座在 ETABS 中的实现 ······················ 47

第 5 章 减震结构及减隔震结构抗震性能对比 ·························· 69

5.1 模态分析结果对比 ···································· 69

5.2 反应谱分析结果对比 ······························ 69

第 5 章 减震结构及减隔震结构抗震性能对比

5.1 模态分析结果对比

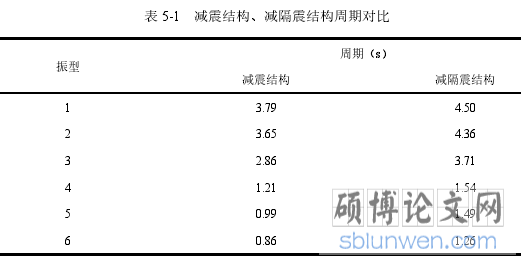

对减震结构、减隔震结构周期进行对比,取前六阶振型,如表 5-1 所示。

由表 5-1 可知,减震结构第一自振周期为 3.79s,减隔震结构体系第一自振周期为 4.50s。减隔震结构与减震结构相比增加了 0.71s,说明基础增加隔震支座后结构体系自振周期延长,整体结构变得更“柔”。

........................

本文通过 ETABS 有限元分析软件,建立减震结构、减隔震结构体系模型,对其进行反应谱分析、多遇地震、设防地震、罕遇地震作用下的抗震性能分析,研究钢管混凝土异形柱框架减震结构,引入隔震技术的可行性及优势,分析结果如下:

1) 对两种不同结构体系进行反应谱分析,结果表明:风荷载及地震作用下,层间位移角均满足规范限值要求。减震结构自振周期为 3.79s,减隔震结构自振周期为4.5s,引入隔震技术导致基本周期延长 0.71s,增加了 18.7%。在风荷载作用下减隔震结构底部几层层间位移角均大于减震结构,Y 向风荷载作用时层间位移角大于减震结构;X、Y 两个方向楼层位移均大于减震结构,说明引入隔震技术后,结构体系变得更“柔”,导致上部结构楼层位移增大。对于装配式住宅,楼层位移对“三板体系”影响较大,所以应对楼层位移进行控制。

2) 对结构体系施加 EL-Centro 波、唐山波、人工波,三条地震波,进行多遇地震下的时程分析。分析结果显示:减震结构、减隔震结构体系层间位移角均满足规范限值要求,减隔震结构层间位移角小于减震结构;两种结构体系楼层位移、楼层剪力变化曲线走势较为平缓,表明沿结构高度刚度分布较为均匀,抗侧移性能良好。

3) 罕遇地震作用下,减震结构、减隔震结构层间位移角等各项参数均满足规范限值要求。分析结果表明,减震结构及减隔震结构层间位移角变化曲线走势相似,曲线变化较为平滑,结构具有良好的抗震性能。减隔震结构体系底部隔震层刚度小,并且隔震支座耗散大部分地震能量,导致隔震层及底部楼层位移明显比减震结构偏大。采用隔震技术,对结构体系的顶点位移及加速度控制效果较好。